採卵に関する疑問や不安を一気に払拭!採卵前の過ごし方や静脈麻酔、OHSSや下痢などの体調不調、流産後の卵の質など

不妊治療を始め、体外受精(顕微授精)に取り組む際に、避けて通れないのが「採卵」です。

そこで、初めて採卵に取り組む方はもちろん、すでに採卵に取り組まれている皆さまの疑問や不安を払拭すべく、

・採卵前

・採卵当日

・採卵後

・採卵全般

について、多くの方が抱える疑問や不安について、医師にお話を聞いてきました。

▶「体外受精における『卵巣刺激法別』のメリット・デメリットと採卵までのスケジュール」 はこちらから

今回、記事の監修と質問にお答えいただいたのは、レディースクリニックなみなみの院長・叶谷愛弓医師です。

目次

採卵前の過ごし方~気を付けるべきポイント

より良いコンディションで採卵に臨むため、食事や運動、ストレス管理など、無理のない範囲で取り組めることは取り組んでいきたいとお考えの方も多いと思います。そこで、採卵前の過ごし方に関して多い疑問や不安について、お答えしていきたいと思います。

採卵に向け、適度な運動は必要?ウォーキングはしてもいい?

採卵前の過度な運動は、体に負担がかかるため良くありませんが、20~30分程度のウォーキングはしたほうが良いと言えます。

有酸素運動であるウォーキングは、ストレス軽減やホルモンバランスの安定につながるだけでなく、卵巣をはじめ体の血流を良くしてくれます。

子宮内膜を厚くするためにも、血流を良くすることは大切です。

さらに、有酸素運動は、

細胞の活動に必要なエネルギーを産生してくれる存在であるミトコンドリアを活性化し、卵子の質を保つことにもつながります。

そのため、採卵前だけではなく、日々の生活にウォーキングを取り入れるのは良いことと言えます。

ただし、採卵に向けた卵巣刺激により体調が優れない場合や医師から運動に関して制限されている場合などは、無理せず安静にしていましょう。

[関連記事]

▶「妊活/不妊治療において、有酸素運動によりミトコンドリアを増やすメリットとは? 」(←記事「不妊治療はどんどん太るは本当?」の後半をご覧ください)

▶ミトコンドリアの活性化については、「卵子の質への効果にも期待が集まる『コエンザイムQ10とは?』 」もあわせてご覧ください。

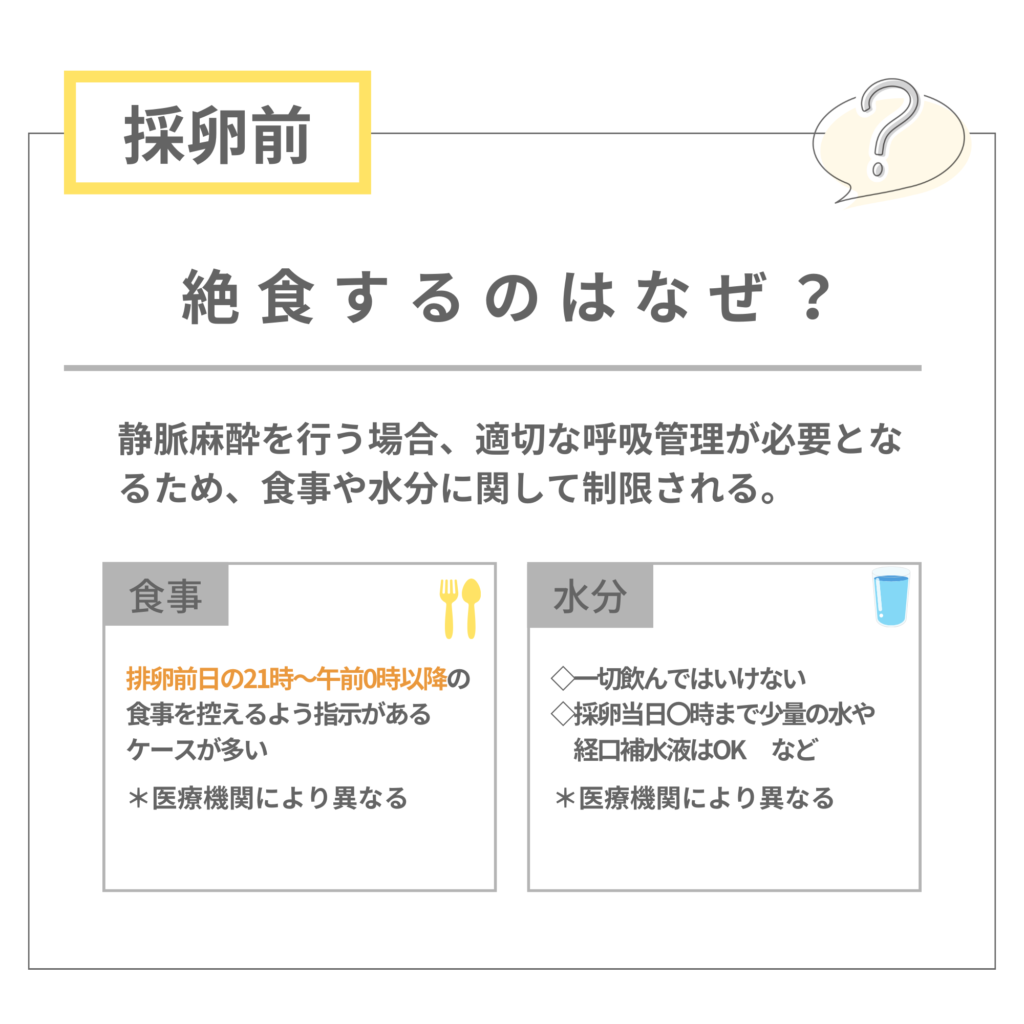

採卵前に絶食するのはなぜ?食事は何時までOK?

採卵前に絶食が必要となるのは、

静脈麻酔を行い採卵する場合

です。

静脈麻酔を行うには、適切な呼吸管理が必要となります。

麻酔中に嘔吐した場合、誤嚥性肺炎を起こしてしまうリスクがあるため

、採卵前日の21時~午前0時以降の食事は控えるよう指示があるケースが多いでしょう。医療機関により、何時から食事がNGとされるかは異なるため、事前に必ず確認するようにしましょう。

また、水に関しても、医療機関により方針が異なります。一切飲んではいけないという医療機関もあれば、採卵当日の●時まで少量の水や経口補水液であれば飲んでも問題ないとしている場合もあります。ただし、その他の飲料(ジュースやコーヒーなど)は誤嚥の危険性が高まり、麻酔が行えなくなるので、注意しましょう。

卵の質に関係する栄養素や食べ物は何?

排卵誘発(卵巣刺激)を行い採卵するからには、良い卵ができるだけ多く取れてほしいと思うはずです。

卵の質に関しては、様々な要因が関係しますが、患者様ご本人ができる取り組みとしては、日々の食事や栄養素の見直しがあります。

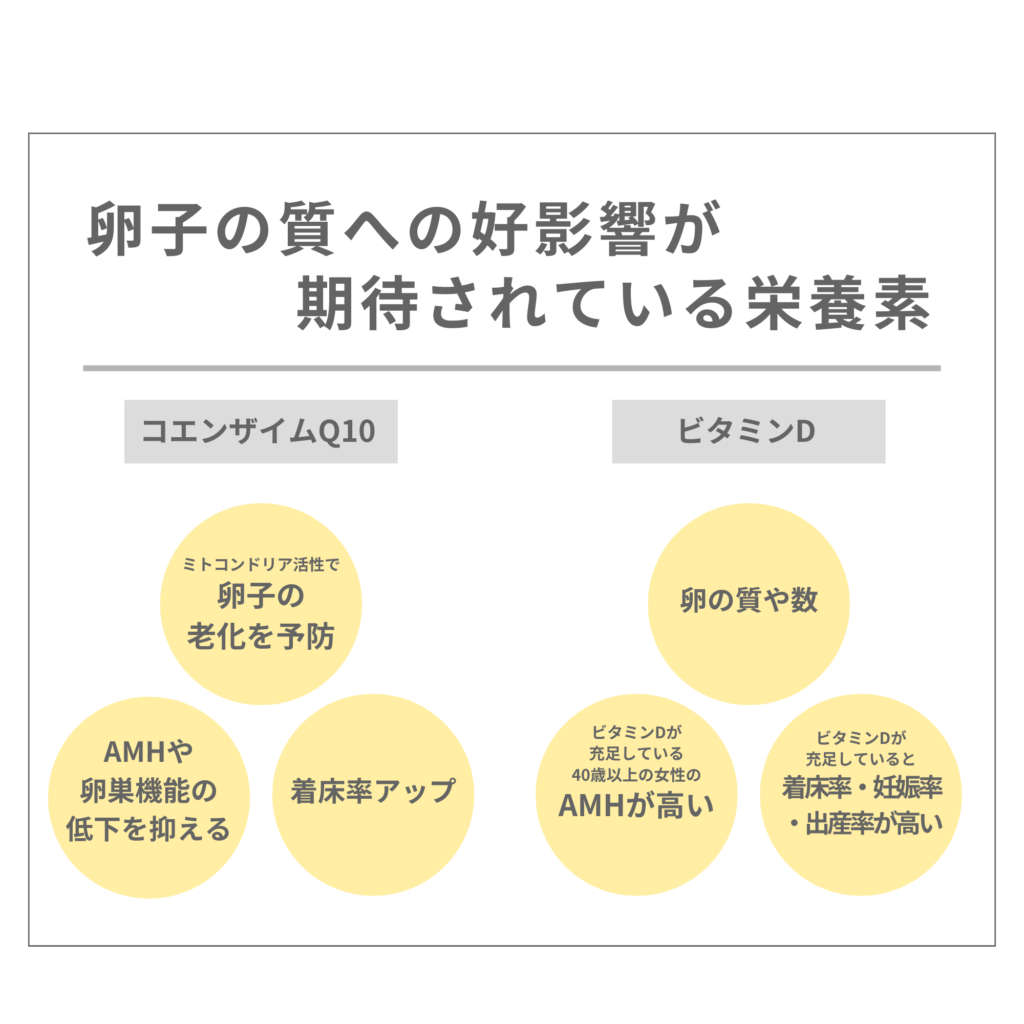

卵子の質への好影響が期待されている栄養素として、今回はコエンザイムQ10とビタミンDをご紹介します。

コエンザイムQ10

コエンザイムQ10は、

・ミトコンドリア活性で卵子の老化を予防

・抗酸化ストレスや年齢によるAMHや卵巣機能の低下を抑える

・着床率アップ

などが期待されている栄養素です。

詳しくは「コエンザイムQ10が妊活に良い理由は「卵子の質」や「卵巣の働き」への好影響 」にて、医師が解説していますので、あわせてご覧ください。

ビタミンD

ビタミンDは今や各方面から注目を集める栄養素ですが、妊活/不妊治療においても

・卵の質や数

・ビタミンDが充足している40歳以上の女性ではAMHが高い

・ビタミンDが充足していると、着床率・妊娠率・出産率が高く、化学流産率・自然流産率が低い

といったことが論文等で示されています。

詳しくは「妊活で注目!“卵の質と数”にも関係するビタミンDとは~充足群では流産率低減も 」で、医師が解説していますので、あわせてご覧ください。

採卵何日前まで飲酒はOK?

お酒が好きな方にとって、不妊治療中の禁酒は辛く、ストレスも溜まってしまうと思います。不妊治療中はずっとお酒を控えないといけないかというとそうではありませんが、採卵の1週間前頃からは、お酒を控えるようにしたほうが良いでしょう。

採卵前の時期に多少お酒を飲んだからといって、そのことが卵の質や採卵に大きな影響を与えるとは言えませんが、

排卵誘発(卵巣刺激)を行っている場合、卵巣内で卵がたくさん発育し、脱水症状になりやすい

ということや

ベストなコンディションで採卵に臨む

という意味でも、控えていただくのが良いと言えるでしょう。

妊活/不妊治療中の飲酒に関しては、下記の記事で

・お酒を控えたほうが良い理由

・お酒を飲んではいけない時期

・妊活中にお酒を飲む際の工夫や注意点

などについて、医師が具体的に解説しています。あわせてご覧ください。

▶『妊活中お酒を飲んでも良いタイミングとは?お酒を飲む際に意識したい5つのポイントやお酒以外で控えるべき飲み物を紹介』

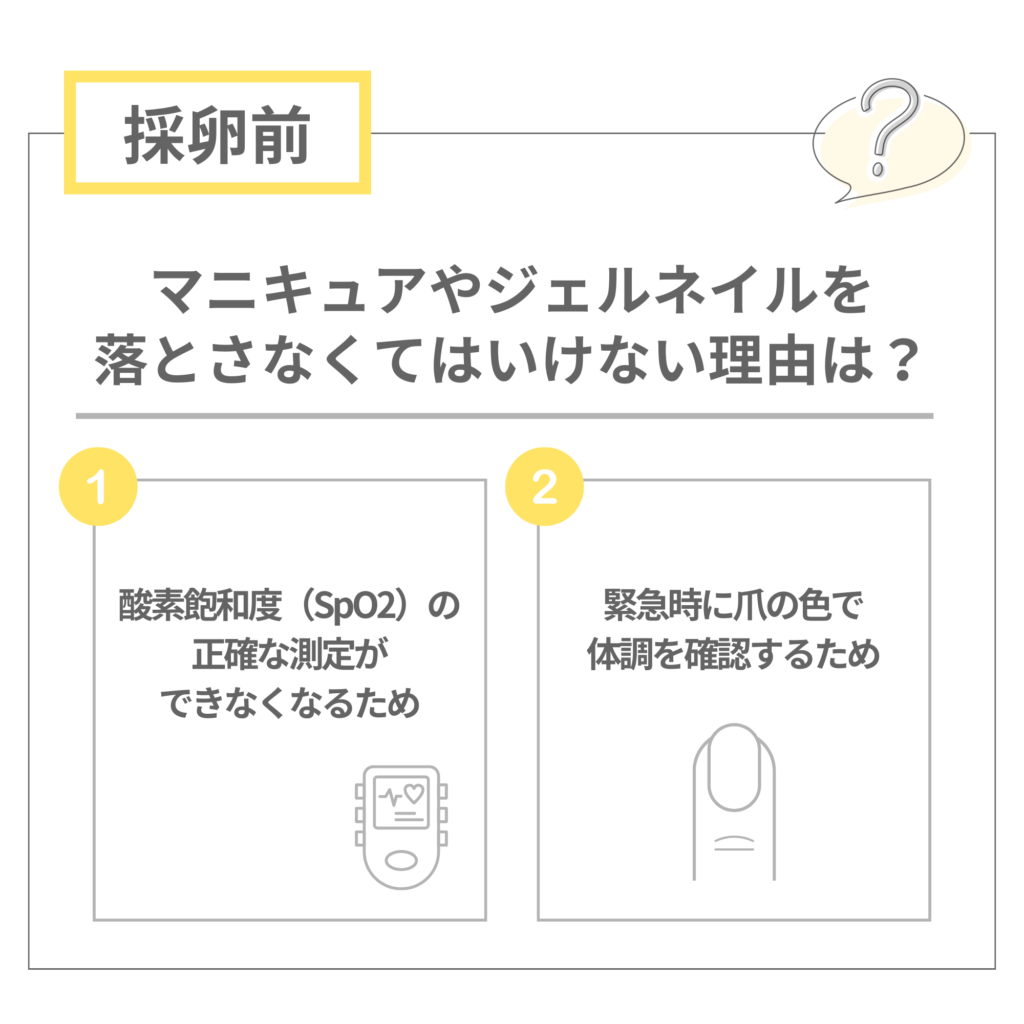

採卵前にマニキュアやジェルネイルを落とさなくてはいけないのはなぜ?

採卵前に医療機関から「マニキュアやジェルネイルはすべて落としてください」と指示されることがあります。ネイルを楽しんでいる方にとっては、「なぜ落とさなくてはいけないの?」「一本だけ落としておけば問題ないのでは?」と疑問に思うかもしれません。

まず、「マニキュアやジェルネイルを落としてきてください」といわれる背景には、大きく2つの理由があります。

理由① 酸素飽和度(SpO2)の正確な測定ができなくなるため

採卵時の痛みを軽減するために、静脈麻酔を使用するケースがあります。

この場合、呼吸の状態や酸素飽和度(SpO2)をモニタリングする必要があります。

この酸素飽和度は、通常指先にクリップ型の「パルスオキシメータ」という機器を装着して測定することが多く、指先に2つの波長の光を当て、その光の吸収値から酸素飽和度を測定します。

そのため、

マニキュアやジェルネイルの色や厚みにより光が遮断されると、正確に測定できなくなる

ことがあります。特に、黒や赤などの濃い色のネイルは影響が大きいとされています。

理由② 緊急時に爪の色で体調を確認するため

万が一、採卵中に麻酔の影響で呼吸の状態が悪化した場合など、医師や看護師は爪の色を見て状況を判断することがあります。

血液中の酸素が不足すると爪が青紫色(チアノーゼ)になるため、マニキュアやジェルネイルで爪の色の変化が確認できないと、緊急時の対応が遅れてしまう可能性があります。

そのため、事前にネイルを落としておく必要があるのです。

なぜ、ネイル/ジェルネイルを一本だけ落とすではダメなの?

酸素飽和度の測定と体調の変化をみるだけなら、どの指か一本だけマニキュアやジェルネイルを落としておけばよいのでは?と思われる方もいるかもしれません。

「マニキュアやジェルネイルは全部落としてきてください」と言われる理由は、何なのでしょうか。

『例えば、酸素飽和度を測ろうとしても上手く測定できない場合もあります。その場合、指を変えて測定をします。こういったケースも想定し、どの指でも計測できるようにしておきたいということが一つ。もう一つは、緊急時は、爪を押して、戻ってくる色を確認することもあります。この時、特定の指だけでは正確な判断ができないことがあるというのがもう一つの理由です。(叶谷院長)』

採卵前に気持ち悪くなることがあるのはなぜ?

採卵前、人によっては気持ち悪さや吐き気を感じることがあります。

その原因として、大きく以下の2つが原因として考えられます。

・採卵に向け使用される薬(排卵誘発剤やホルモン剤)の副作用

・卵巣刺激症候群(OHSS)の症状

採卵に向け使用される薬(排卵誘発剤やホルモン剤)の副作用

卵巣刺激方法により、使われる薬剤は異なりますが、

ホルモン剤や卵巣を刺激して複数の卵胞を育てるための排卵誘発剤の副作用として吐き気や胃の不快感などがあります。

▶卵巣刺激別:どのようは排卵誘発剤やホルモン剤が使用されるかはこちらから

卵巣刺激症候群(OHSS)の症状

多くの卵子を得るために卵巣刺激を行い、卵胞が育ったタイミングで排卵誘発剤(hCG注射)を投与する方法があります。この際に、

卵巣が過剰に刺激されてしまう状態がOHSS

です。

PCOS(polycystic ovarian syndrome/多嚢胞性卵巣症候群)がある方はOHSSのリスクが高いと言われています。

このOHSSの症状の一つに吐き気、嘔吐があります。

OHSSは多くの場合、生理がくると解消されますが、重度になると液体が体内に溜まり、腹水や胸水が生じ、呼吸困難や血液の凝固異常を引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。

気持ち悪さへの対処法と医師に相談すべきケース

採卵前の気持ち悪さを軽減するための対策

• 食事を工夫する:胃に優しいものを選び、消化の良い温かい食事を摂る

• こまめに水分補給:脱水を防ぐために、常温の水やスポーツドリンクを少しずつ摂取

• リラックスする:できるだけリラックスできる環境を整える

医師に相談すべきケース

• 吐き気が強く、食事や水分が摂れない

• めまいや意識が遠のくような症状がある

• 激しい腹痛やお腹の異常な張りがある

こうした症状は、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の可能性もあるため、我慢せず、すぐに医師に相談しましょう。

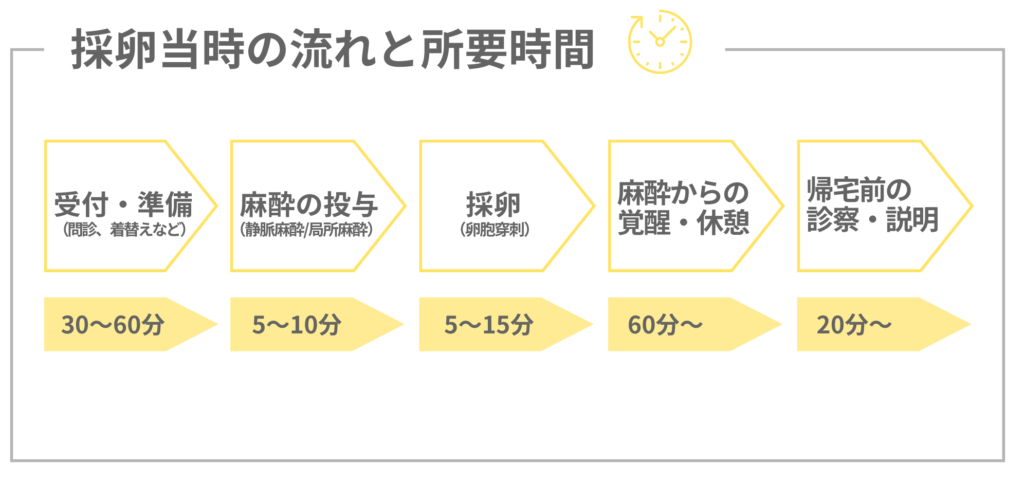

採卵当日の所要時間はどのくらい?

採卵にかかる時間は、麻酔の有無や採卵個数により変動しますが、採卵手技そのものは5~15分程度で終了することが多いと言えます。

ただし、採卵のための準備や麻酔からの回復待ち時間を考慮すると、クリニックでの滞在時間は2時間半~4時間ほどを目安にしていただくと良いでしょう。

ここでは、採卵の流れと所要時間の目安、影響する要因について解説します。

1.採卵の流れと所要時間の目安

採卵の流れは、大きく分けて以下のようになります。

| 採卵の流れ | 所要時間 |

| 受付・準備(問診、着替えなど) | 30~60分 |

| 麻酔の投与(静脈麻酔または局所麻酔) | 5~10分 |

| 採卵(卵胞穿刺) | 5~15分 |

| 麻酔からの覚醒・休憩 | 60分~ |

| 帰宅前の診察・説明 | 20分~ |

2.採卵にかかる時間を左右する要因

採卵にかかる時間は、個人の状態や採卵個数、医療機関の方針によっても変わります。

• 卵胞の数:卵胞が多いほど採卵に時間がかかる。一般的には1個あたり数秒~数十秒で採取可能。

• 麻酔の種類:静脈麻酔を使用する場合、回復するまで2~3時間程度、局所麻酔も1時間程度かかるため、滞在時間が長くなる。

• 医療機関の設備・方針:クリニックによっては、麻酔の前後の休憩時間が異なるため、滞在時間に差が出る。

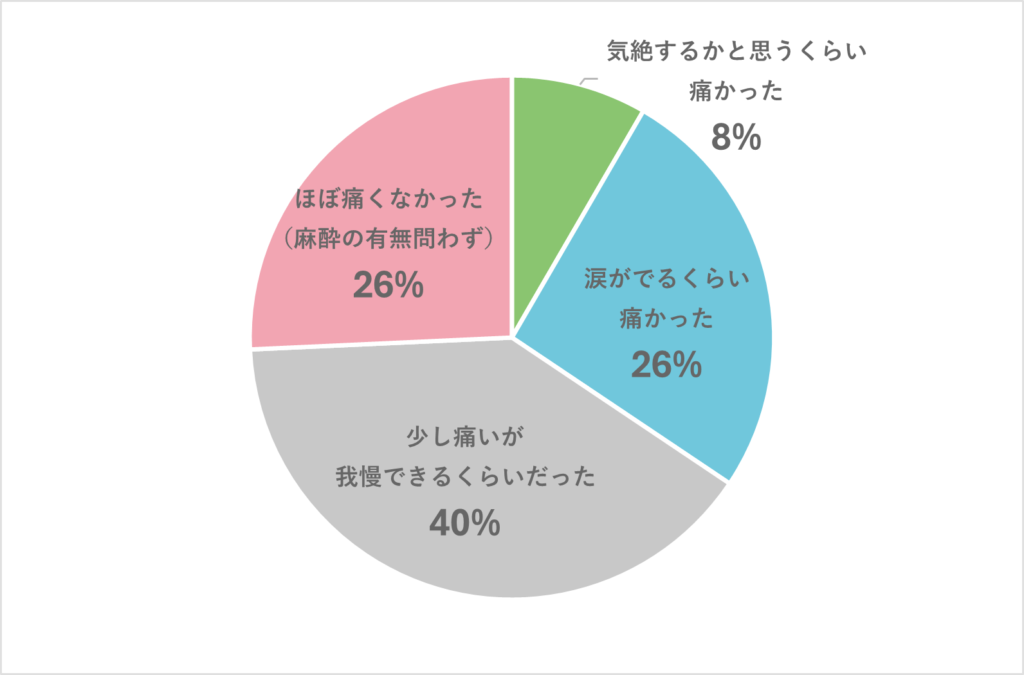

採卵時の痛みってどのくらい?

以前、Varinosの公式SNS(Instagram、X、LINE)で、採卵に関するアンケートを実施した際、「少し痛いが我慢できるくらいだった(40%)」が一番多い結果となりました。

回答数:311アカウント

『採卵時の痛みは、麻酔の有無でも変わりますが、静脈麻酔をしている場合、意識がない中で採卵が進められるので、採卵時に痛みを感じることはほぼありません。

ただ、無麻酔の場合、大きな器具で腟を広げ、針を刺し採卵するので、とても痛みを感じると思います。

また、卵巣の位置や子宮内膜症で癒着があると採卵しづらいこともあり、より痛みを感じる可能性もあります。

医療機関の方針にもよりますが、採卵個数が多くなるほど針を刺す回数も多くなるので、その場合は、静脈麻酔を行い採卵するのが良いと思います。(叶谷院長)』

採卵後の過ごし方~からだの不調にどう対処する?

採卵後、体調が優れないと感じる方もいます。

ここでは、いくつかの症状について、どのような要因が考えられるか、また対処法などについてご紹介します。

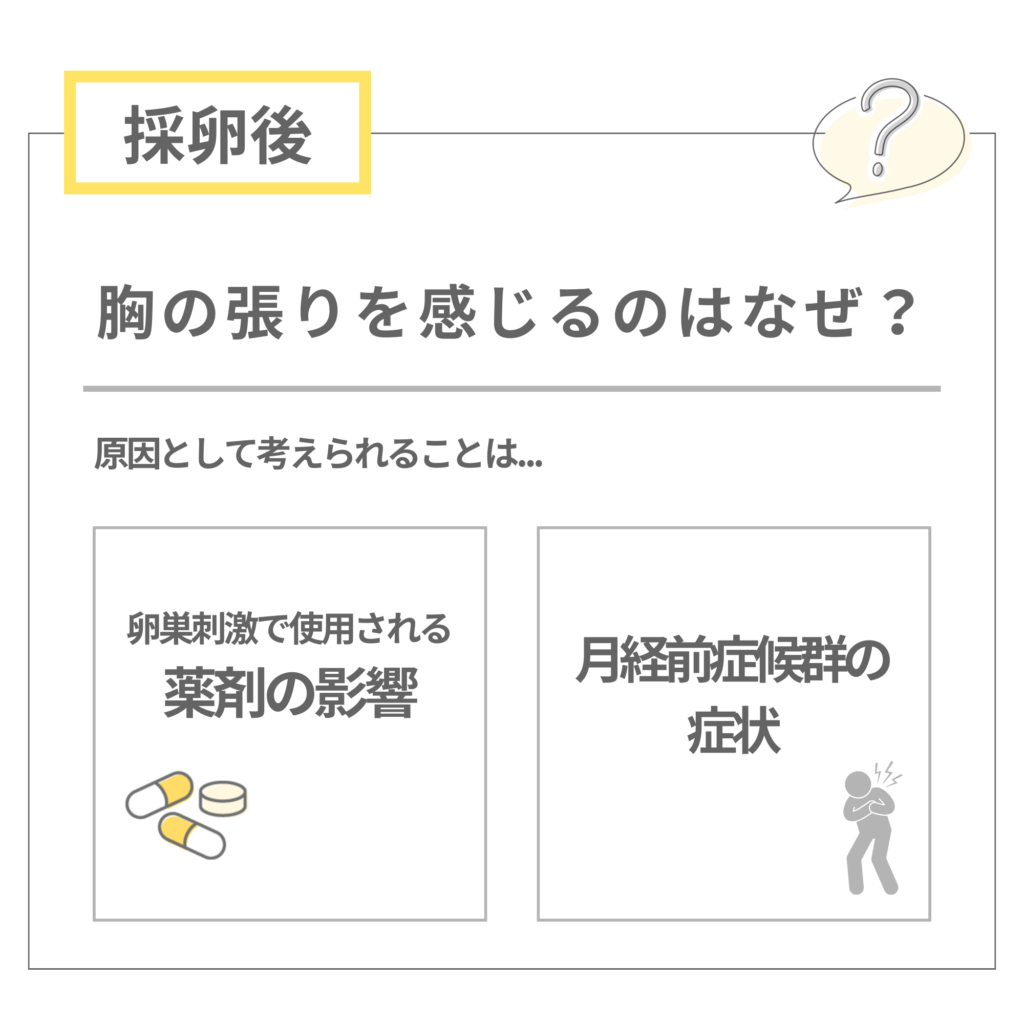

採卵後、胸の張りを感じるのはなぜ?

採卵後に胸の張りを感じる理由は、主に以下の2つの要因が考えられます。

・卵巣刺激で使用される薬剤の影響

・月経前症候群(premenstrual syndrome : PMS)の影響

卵巣刺激で使用される薬剤の影響

卵巣刺激で投与される卵胞刺激ホルモン(FSH)やhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)などは、ホルモンバランスにも影響を与えます。

特に、エストロゲンとプロゲステロンというホルモンの分泌量が増加することにより、胸の張りや痛みを感じることがあります。

エストロゲンは、乳腺の発達を促進する働きを持っており、これが胸の張りを引き起こす原因となります。また、プロゲステロンは妊娠を維持するために重要なホルモンですが、このホルモンの増加も胸の違和感を引き起こすことがあります。

月経前症候群(premenstrual syndrome : PMS)の影響

採卵後というのは、生理前の時期にもあたり、生理前の様々な不調(月経前症候群(PMS))を感じやすい時期でもあります。

月経前症候群(PMS)には、だるさや頭痛、イライラ、食欲増進、体重増加といった症状のほかに、胸の張りや痛みを感じる方もいます。

これは、排卵直後から分泌量が増えるプロゲステロンという女性ホルモンが関係しています。

プロゲステロンが増加すると、乳房の血流が増え、乳腺組織が活発になるため、胸の張りや痛みを引き起こす

ことがあります。

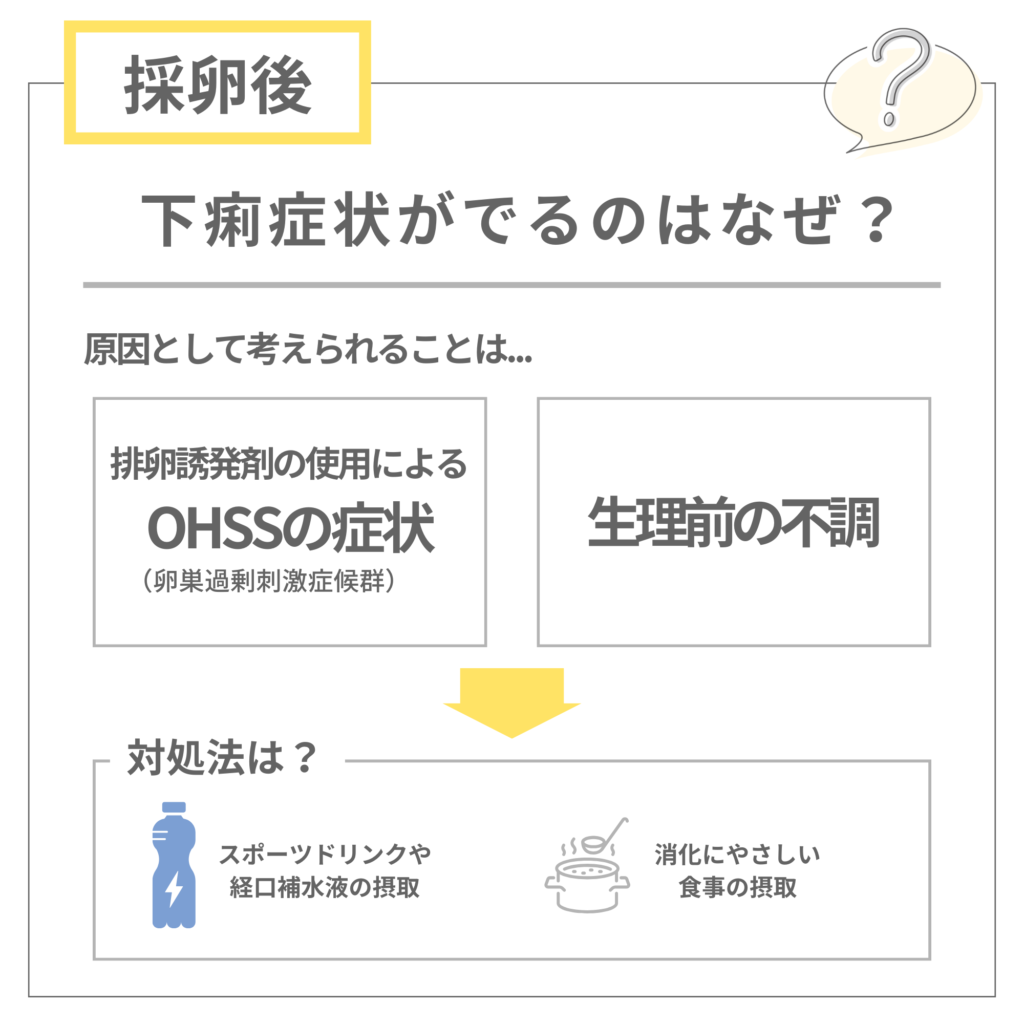

採卵後の下痢の原因と対処法

採卵後に下痢症状が出る方もいます。原因としては、以下の2つが考えられます。

・排卵誘発剤の使用によるOHSS(卵巣過剰刺激症候群)の症状

・生理前の不調

排卵誘発剤の使用による卵巣過剰刺激症候群(OHSS)の症状

排卵誘発剤の副作用の一つに、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)があります。

排卵誘発剤により卵巣を刺激し、いくつもの卵胞を発育させることで

卵巣腫大し、腹部の不快感や膨満感といった症状や吐き気や嘔吐、便秘や下痢など消化器系に症状

が出る方もいます。

OHSSは、生理とともに改善することがほとんどですが、悪化すると、呼吸困難や腎機能障害、血栓症などが起こることもあり、注意が必要です。

以下の症状がある場合は、すぐに医療機関に連絡をし、判断を仰ぎましょう。

• 吐き気が強く、食事や水分が摂れない

• めまいや意識が遠のくような症状がある

• 激しい腹痛やお腹の異常な張りがある

また、上記以外でも心配な症状があれば、早めにかかりつけ医に相談するようにしましょう。

生理前の不調

採卵後は、生理前の時期でもあります。生理前や生理中はお腹が緩くなる方や下痢になる方もいます。

生理前になると女性ホルモンであるプロゲステロンの分泌量が増え、子宮内膜から「プロスタグランジン」という物質が作られます。

プロスタグランジンには子宮を収縮させる働きや腸の収縮を促す働きがあり、これらの影響で下痢が起こりやすくなるとされています。

下痢が続く場合の対処法

下痢によって体内の水分が失われやすいため、脱水症状を防ぐために電解質を含むスポーツドリンクや経口補水液など、十分な水分を摂取しましょう。

また、消化に優しい食事を摂ることも重要です。油っこいものや辛い食べ物、アルコールなどは消化器系に負担をかけるため、できるだけ避けた方が良いでしょう。温かいスープやおかゆなど、胃腸に優しい食事を摂るように心がけましょう。

さらに、下痢が数日以上続く場合や、腹痛や血便を伴う場合には、自己判断で市販薬を使用するのは避け、早めに医師の指示を受けるようにしましょう。

採卵後はどの程度安静が必要?採卵当日の仕事はどうする

前述のように、採卵時の麻酔の有無や麻酔が局所麻酔なのか静脈麻酔なのかで、体調や回復までの時間も変わってきますが、

医療機関での診察後、異常がなく、ご本人の体調も問題なければ、採卵後、仕事をされても大丈夫

と言えます。

ただし、

・(医療機関や自宅から)職場まで遠い

・体に大きな負荷がかかる仕事をしている

・採卵した個数が多い

・精神的な切り替えが難しい

という場合は、無理せずお休みしたほうがよいでしょう。

また、

静脈麻酔を使用した場合は、車の運転も控える必要があります。

車を運転しなければならないお仕事などは、採卵当日に入れないよう、スケジュール調整をする必要があります。

▶採卵時に仕事を休む必要性があるかについては、「採卵や胚移植日の仕事が休めない場合どうする?仕事と両立する不妊治療の進め方」でも医師が解説しています。

あわせてご覧ください。

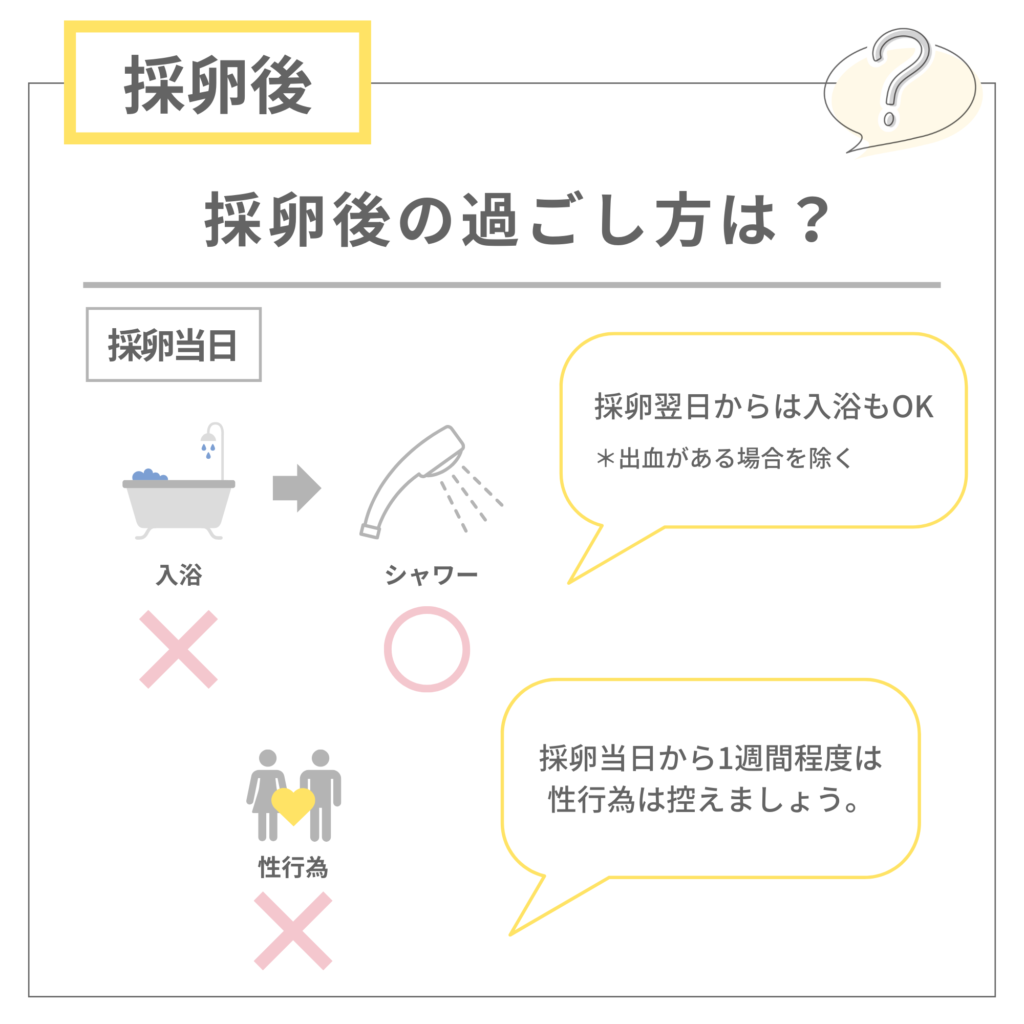

採卵後の入浴やシャワーはいつから可能?

採卵当日は、入浴を控え、シャワーだけにしましょう。

採卵翌日からは、基本的に入浴(湯船)も可能です。ただし、出血がある場合は、血流が良くなり出血が増長される可能性もあるため、シャワーだけにするとよいでしょう。

採卵後の性行為はいつから可能?

採卵時に行う麻酔や採卵そのものが、腟や卵巣に刺激を与えることから、

採卵当日から1週間程度は、細菌感染のリスクを回避するためにも性行為を控える

ようにしましょう。

▶その他、採卵前の性行為はいつまで大丈夫か、また胚移植前後の性行為のリスク注意点については「“採卵後”や“胚移植後”の性行為はいつからOK?気を付けることは?」にて、医師が解説しています。

その他、採卵についてのQ&A

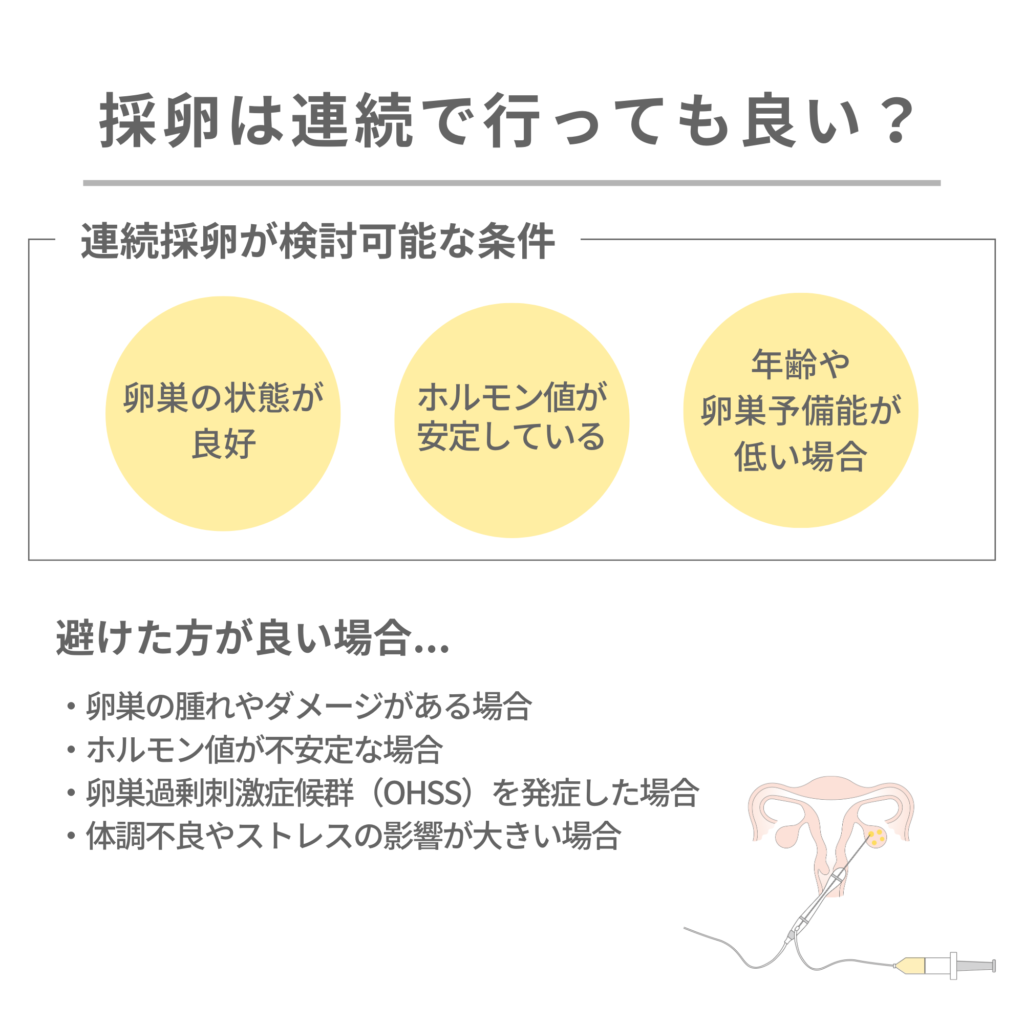

採卵は連続で行っても良い?デメリットは?

『自然周期での採卵の場合、からだの状況にもよりますが、連続周期で採卵すること自体は可能です。ただし、一回の採卵につき、採取できる卵が少ないため、採卵の痛みに耐える回数に対し、採卵できる個数は少なくなります。一方、卵巣刺激を行い、一度に複数個の卵を採取しようとする場合、からだへの負担も大きくなるため、連続採卵することは少ないです。(叶谷院長)』

連続周期での採卵の可否については、自然周期での採卵か卵巣刺激を行っての採卵か以外に、からだの状態や、患者様のご事情により、医師が判断をすることになります。

連続採卵が検討可能な条件としては、以下が挙げられます。

1.卵巣の状態が良好

・卵巣が十分に回復しており、次の採卵に耐えられる状態

・卵胞が適切に発育している

2.ホルモン値が安定している

・採卵後のホルモンバランスが崩れておらず、次の採卵や卵巣刺激に耐えられる

・FSH(卵胞刺激ホルモン)やLH(黄体化ホルモン)、E2(エストラジオール)の値が正常範囲内

3.患者の年齢や卵巣予備能が低い場合

・40歳以上で時間的猶予がないなど、短期間に多くの卵子を採取すべき理由がある

・AMH(抗ミュラー管ホルモン)の値が低く、1回の採卵で得られる卵子が少ない

一方で、以下のような場合には、連続採卵を避けた方が良いとされています。

1.卵巣の腫れやダメージがある場合

・排卵誘発により、卵巣の腫れや痛み、違和感がある

・採卵時の針の刺入による炎症や内出血が起きている

2.ホルモン値が不安定な場合

・採卵後のホルモン値(E2:エストラジオールやP4:黄体ホルモン/プロゲステロン)が高すぎる、または乱れている

3.卵巣過剰刺激症候群(OHSS)を発症した場合

・採卵後にOHSSを発症し、腹水や血栓のリスクがある

・体調が回復するまで時間を空ける必要がある

4.体調不良やストレスの影響が大きい場合

・連続採卵による心身の負担が大きく、体調が優れない

・ストレスや疲労の蓄積によりホルモンバランスが崩れている

保険適用範囲で採卵を行う場合、貯卵はできない点に注意

不妊治療が2022年4月より保険適用となり、採卵は回数制限なく保険が適用されます。ただし、凍結胚をすべて移植しきらないうちに、新たに採卵を行うと保険適用外となってしまいます。

つまり、保険適用下では、貯卵はできないという点には注意が必要です。

流産後の採卵~卵の質に影響はある?

流産後は、なぜ流産してしまったのか、また妊娠できても流産してしまうのではないかと、とても不安な気持ちになると思います。

『流産自体が、その後の卵子の質に直接的に悪影響を及ぼすことはまずないと言えますが、流産手術(子宮内容除去術)を繰り返し行うことで、子宮にダメージを与えてしまい、不妊要因の一つになってしまうこともあります。(叶谷院長)』

体外受精(顕微授精)での流産率は約15%~25%とされており、特に年齢が高くなるにつれ、卵子の質の低下や染色体異常のリスクが高まるため、流産率も高くなります。

なお、妊娠初期の流産原因の大半は、胎児の染色体異常と言われています。

体外受精(顕微授精)の場合、胚(受精卵)を子宮に移植する前に、PGT-A(着床前遺伝学的検査[着床前ゲノム検査])という染色体の数の異常を調べる検査を行い、異常のない胚を優先的に移植することで流産の確率を下げることができます。

▶年齢や不妊治療の種類別の流産率や流産の兆候をして多い症状などはこちらから

流産後、採卵はいつから可能?

流産によるからだやホルモンの変化は、卵巣の回復にも影響を与える可能性があります。流産後、すぐに採卵を行っても良いかどうかは、どのような流産であったかやその後の体調によっても異なります。

卵巣刺激で卵を沢山育てて採卵すると、閉経が早まってしまうことはないのか?

生まれた際には約100~200万個あるとされる卵子ですが、加齢とともに減っていき、20代では10万個ほどになるとされています。

月経周期に合わせて、10~20個の卵胞が卵巣で発育し、そのうち一つの卵胞から1つの卵子が排卵されます。しかし、その過程では200~1,000個の卵子が消滅しています。

『体外受精(顕微授精)において行われる卵巣刺激は、本来消滅するはずだった卵胞(卵子)を発育させ採卵する方法のため、卵子の数の減りが早まる、あるいは閉経が早まるということはありません。(叶谷院長)』

採卵の疑問や不安に関するまとめ

今回は、採卵前・当日・後の過ごし方に関して、具体的にご紹介いたしました。

・採卵前、過度な運動は体に負担がかかるため良くないが、20~30分程度のウォーキングはしたほうが良い。

・静脈麻酔をして採卵を行う場合、適切な呼吸管理が必要となるため、前日から食事制限が必要となり、当日は飲料に関しての制限も。

・採卵時、マニキュアやジェルネイルを落としてきてくださいと言われる理由は、①酸素飽和度(SpO2)の正確な測定ができなくなるため、②緊急時に爪の色で体調を確認するため。

・採卵前、人によっては気持ち悪さや吐き気を感じることがある。原因として、採卵に向け使用される薬(排卵誘発剤やホルモン剤)の副作用や卵巣刺激症候群(OHSS)の症状が考えられる

・採卵後に胸の張りを感じる理由は、卵巣刺激で使用される薬剤の影響や月経前症候群(premenstrual syndrome : PMS)の影響が考えられる。

・流産自体が、その後の卵子の質に直接的に悪影響を及ぼすことはまずないが、流産手術(子宮内容除去術)を繰り返し行うと、子宮にダメージを与え、不妊要因の一つになる可能性がある。

・流産によるからだやホルモンの変化は、卵巣の回復にも影響を与える可能性がある。流産後、すぐに採卵しても良いかは、どのような流産であったかやその後の体調によっても異なる。

採卵に関する記事

この記事の監修者

レディースクリニックなみなみ

叶谷愛弓 院長

2004年 桐蔭学園高校 卒業

2010年 東京女子医科大学 医学部 卒業

2012年 東京大学医学部 産科婦人科学講座 入局

2021年 東京大学医学系大学院 卒業

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

[資格]

医学博士

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

日本産科婦人科遺伝診療学会 認定医

FMF認定超音波医

[所属学会]

日本産科婦人科学会

日本周産期新生児学会

日本女性医学会

人類遺伝学会

日本産科婦人科遺伝診療学会

人気記事

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

その腸溶性“だとおもっている”ラクトフェリンサプリ、本当に腸まで届いている!?〜サプリの見分け方をご紹介

-

ラクトフェリンによる子宮内フローラの改善効果~論文からみる妊活中の摂取目安量とは

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

子宮内フローラって何だろう?~生理痛・におい・性感染症など“今の悩み”から、将来の妊娠・出産まで関わる菌のこと

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?