妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

妊活や不妊治療において、男性側の鍵を握るのは「精子」です。

しかし、

・精子がどのように作られるのか?

・精液所見の基準値を超えていれば自然妊娠が可能なのか?

・精子のDNA損傷とは何か?損傷していても改善できるのか?

・精子はどういった影響を受けると所見が悪くなるのか?

・精子所見が悪かった場合、どういった治療ができるのか

など、意外と知らないことが多いのではないでしょうか。

そこで、今回は、獨協医科大学病院 埼玉医療センター リプロダクションセンターや岩端医院等で数多くの男性不妊治療をされている岩端威之医師に、精子のことを詳しくうかがいました。

目次

精子は精巣(睾丸)の中にある精細管の中で作られる

精子は、男性の精巣にある「精細管」という細長い管の中で作られます。精細管の内壁には、精子のもととなる「精原(精祖)細胞」があり、ここから精子の産生が始まります。

精子が完成すると、精巣上体に移動し、成熟・貯蔵されます。そして、射精という形で精管を通り体外へと出ていくことができます。

精子の生産は思春期以降、常に作られ続けます。ただし、精巣の機能は年齢や生活習慣の影響を受けやすいため、日常の健康管理が非常に重要です。

[関連記事]

▶妊活を始めたら男性がすべきこと/やめるべきこと|古い精子・食事・生活習慣まで徹底解説

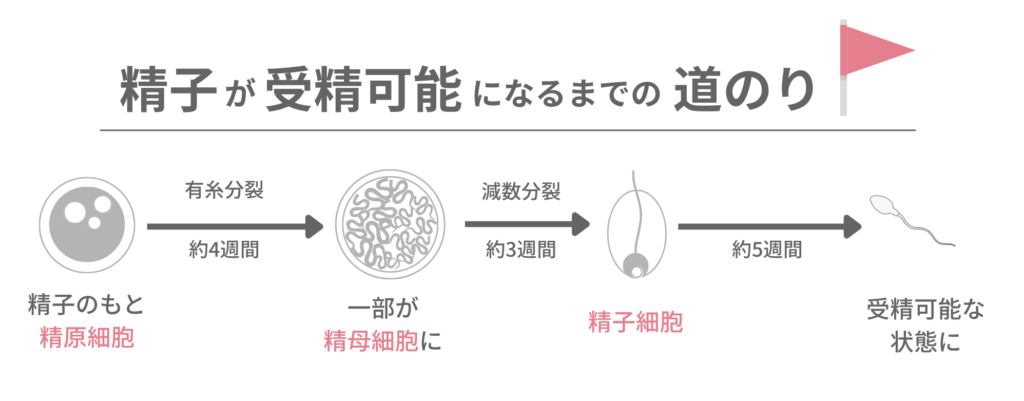

精子が作られ受精可能になるまでには、74日~84日ほどかかる

『患者さんからも「精子は毎日作られるのに、精子が作られるまでに80日近くかかるというのはどういうことですか?」とよく質問いただきます。

精巣の中でどのようなことが起こっているかというと、精子のもととなる「精原細胞(精祖細胞)」の分裂から始まります。精原細胞は約4週間かけ有糸分裂を繰り返し増殖します。その後、増殖した精原細胞の一部が「精母細胞」となり、約3週間かけ減数分裂という過程を経て、「精子細胞」が形成されます。なお、精子が受精可能なおたまじゃくしのような形になるにも、さらに約5週間を要します。

つまり、

精子のもととなる細胞からおたまじゃくしのような形になるまで12週(84日)ほどかかるのですが、常にこの過程が繰り返され、新たな精子が形成されるので、精子は毎日作られるということになります。

このように、精巣の中には「精原細胞」、「精母細胞」、「精子細胞」と、いろんな段階の細胞がいるのですが、

おたまじゃくしのような精子となると精管を通って、射精という形で体外に出ていくことができるようになります。

単細胞の中で精子は形成に最も長期間を要する代表的な細胞です。

男性において、精子は時間をかけて丁寧に育てていくというイメージを持つことが大事です。

(岩端先生)』

精子が作られる過程からもわかるよう、

射精された精子は、約3か月前の生活習慣や健康状態の影響を色濃く受けることになります。

喫煙や強いストレス、栄養不足、一部の薬などは、精子の質に悪影響を与える可能性があるため、妊活中は女性だけではなく男性も中長期で健康的な生活を送ることが大切です。

精巣内では、毎日約1億個の精子が作られる

健康な男性の精巣では、毎日新たな精子が作られています。その数は、1日におよそ1億個とされ、常に新鮮な精子が供給される仕組みになっています。

しかし、何かしらの要因により、精液(精子)量や質に問題が生じていることもあります。

[関連記事]

▶男性不妊の特徴は見た目でわかる?9つのサインと病歴別チェックリスト

正常な精液、元気な精子の条件(量、濃度、運動率、形)とは

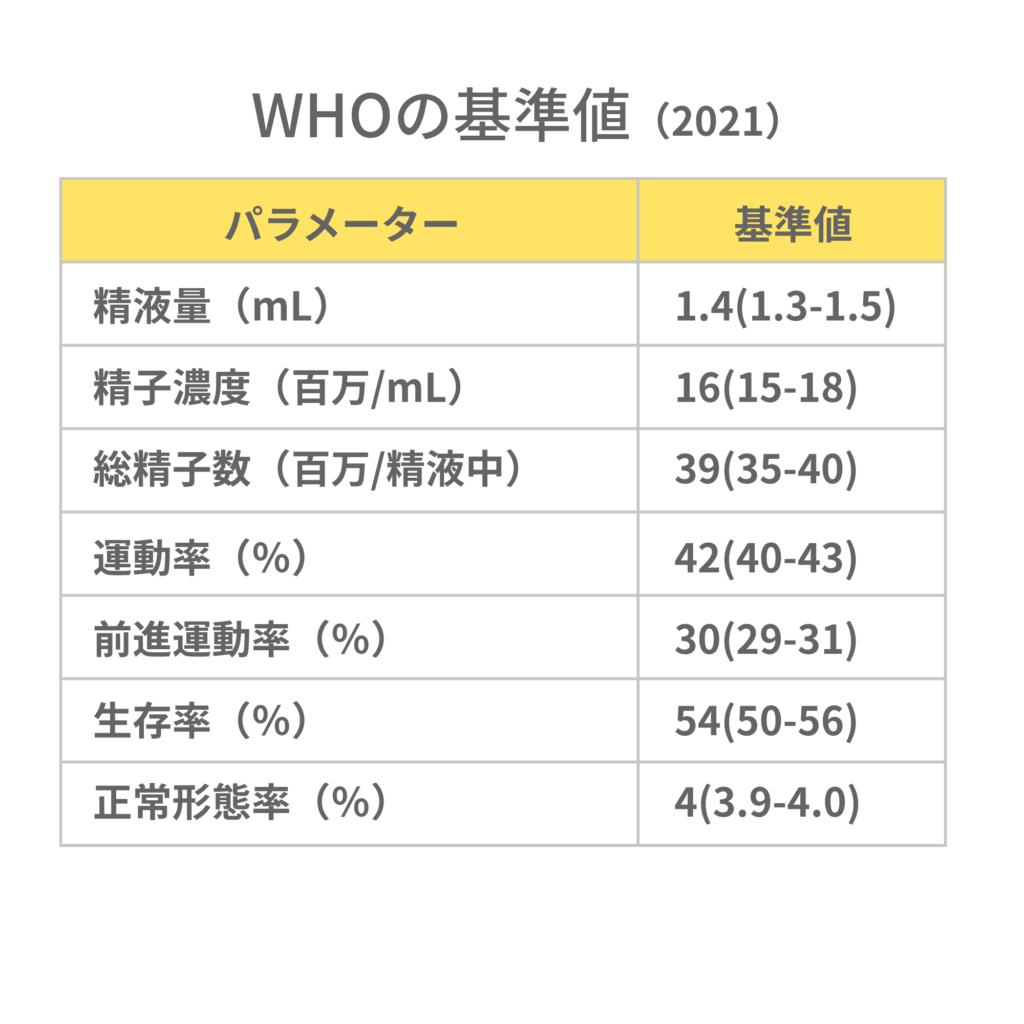

正常な精液や精子の条件についてWHO(世界保健機関)の基準などをもとに解説します。

『WHO(2021)が出している基準値(下図)は、

3586人を対象に調べた際の下位5%の数字

です。つまり、正常値ではなく1年妊活を行えば数%が自然妊娠可能な必要最低限度の数字と考えていただくとよいでしょう。(岩端先生)』

[精液検査でわかること]

正常な精液や精子の状態を把握するためには、「精液検査」が欠かせません。WHOに基づく精液(精子)に関する5つの項目の基準値は以下の通りです。

1.精液量

1回の射精で1.4ml以上が基準値とされます。1.4ml未満の場合、十分な量の精子が子宮まで届かない可能性があります。

2. 精子濃度

1mlあたり1,600万匹以上が基準値とされています。1,600万匹未満は「乏精子症」と診断される可能性があります。

『WHOの基準値は1mlあたり1,600万匹以上ですが、

問題なく妊娠できるグループの中央値は、1mlあたり6,000~8,000万匹

とされており、1,600万匹いたから安心とは思わない方がよいでしょう。(岩端先生)』

3. 運動率(前進運動精子率)

全体の42%以上の精子が動いていれば正常範囲内とされています。運動率が低いと「精子無力症」と診断され、卵子まで到達できない可能性が高まります。

『精子濃度同様、

問題なく妊娠できるグループの運動率は60~80%

とされており、WHOの基準値とはだいぶ異なります。あくまで自然妊娠が可能な下限値と考えていただくと良いでしょう。(岩端先生)』

4. 総精子数

総精子数とは、射出された精液1回分に含まれる精子の総数です。1回の射精あたり3,900万匹以上が望ましいとされています。なお、精液量と精子濃度を掛け合わせ算出することができます。

5. 精子正常形態率

正常な形をした精子が全体の4%以上あれば基準を満たします。

4%を下回ると「奇形精子症」

とされることがあります。なお、奇形精子とは精子の頭部、頸部、尾部のいずれかに異常がある状態を言います。

精液所見に関しては、各医療機関により独自の基準を設けていることもあります。WHOの基準はあくまで最低限の目安とお考えいただき、不妊治療の必要性の有無などは、各医療機関の医師の見解を聞き相談してください。

総運動精子数は不妊治療の方針を決める際の一つの基準に

不妊治療においては、

「総運動精子数」

も非常に重要です。

総運動精子数は

「精液量 × 精子濃度 × 運動率」

で算出され、その値は不妊治療の方針を決める上での目安となります。

| 総運動精子数 | 治療方針の目安 |

| 2,000万以上 | タイミング法または自然妊娠可能性あり |

| 1,000〜2,000万 | 人工授精(AIH)が推奨される |

| 500〜1,000万 | 体外受精(IVF)が必要になる可能性あり |

| 500万未満 | 顕微授精(ICSI)を検討する必要あり |

このように、妊活・不妊治療を始めたら、早めに精液検査を受けることが妊娠・出産への近道となると言えます。

精液検査の結果は変動しやすい

精子数などの精液所見は変動しやすいことがわかっており、

1回の検査で判断するのではなく2回以上精液検査を行うことが推奨

されています。

『1回目の検査で精液所見が悪くても2回目の検査では問題ないこともあります。ある論文では、1回目の精液検査で異常という結果であっても2回目の検査で正常と判定される方が23%と報告されています。1回目の結果が悪くても落ち込まず、2回目の検査を受けていただければと思います。反対に1回目の精液検査で正常であっても、2回目で27%の方が異常となっていることから、精液検査は2回以上受けていただいたほうが良いと言えます。

なお、基本的に1回目と2回目の採精条件は揃えていただくのが良いです。(岩端先生)』

[精液検査ではわからない、精子の受精能力やDNA損傷率]

精液検査はあくまで「見た目」と「運動能力」から精子の基本的な健康状態を把握するもので、

精子の受精能力や遺伝子レベルの質までは評価できません。

そのため、精液検査と同時に、DNA損傷率についても調べることが大切です。

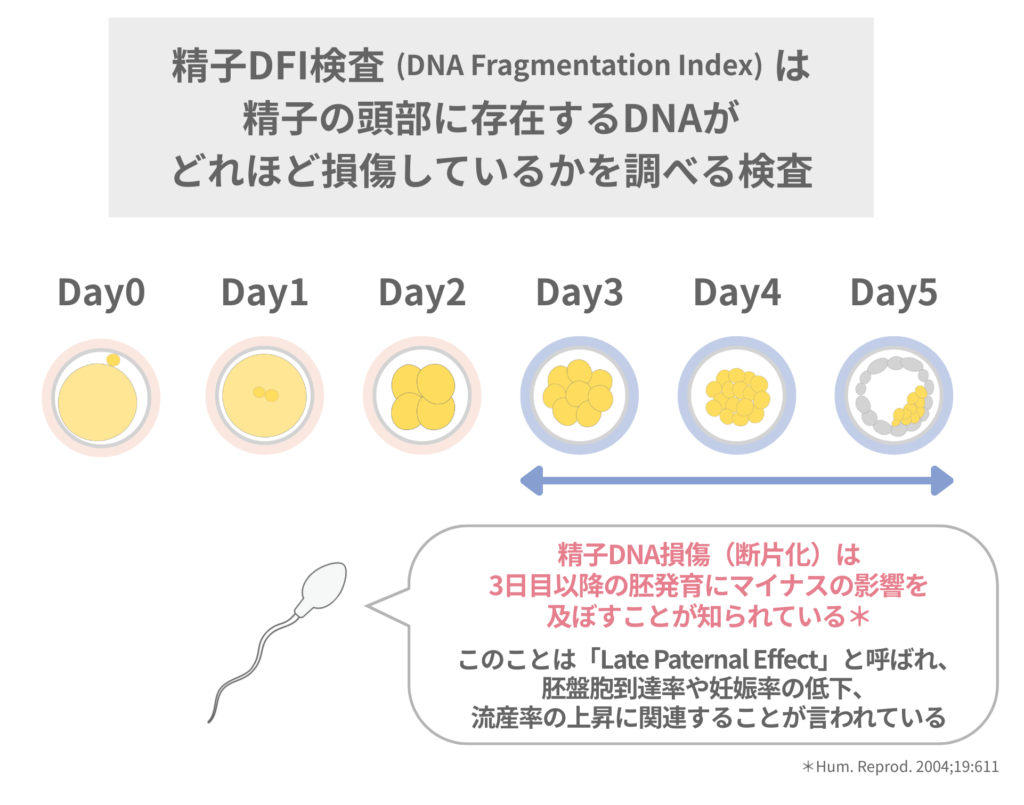

精子DNA損傷率を測定する検査(DFI検査)

「DFI(DNA Fragmentation Index)検査」は、精子の頭部に存在するDNAがどれほど損傷しているかを調べる検査です。

DFIが高いと、たとえ精子の数や運動率が正常でも

・胚の発育が悪くなる(特に胚の3日目以降の発育に影響し、胚盤胞到達率が低くなる)

・流産リスクが上がる

ことが報告されています。

そのため

反復着床不全や習慣流産を経験されているご夫婦(カップル)は、DFI検査も受けることが推奨

されます。

『胚の2日目まで(初期胚)の発育が悪い場合、精子の細胞質異常(細胞の周りの液体)が疑われます。また胚の3日目以降の発育が悪い場合、精子DNAの損傷が原因である可能性もあるため、もしDFI検査を受けていないようであれば、受けていただいた方がよいでしょう。(岩端先生)』

[関連記事]

胚の発育過程については、下記記事で解説しています。

▶胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

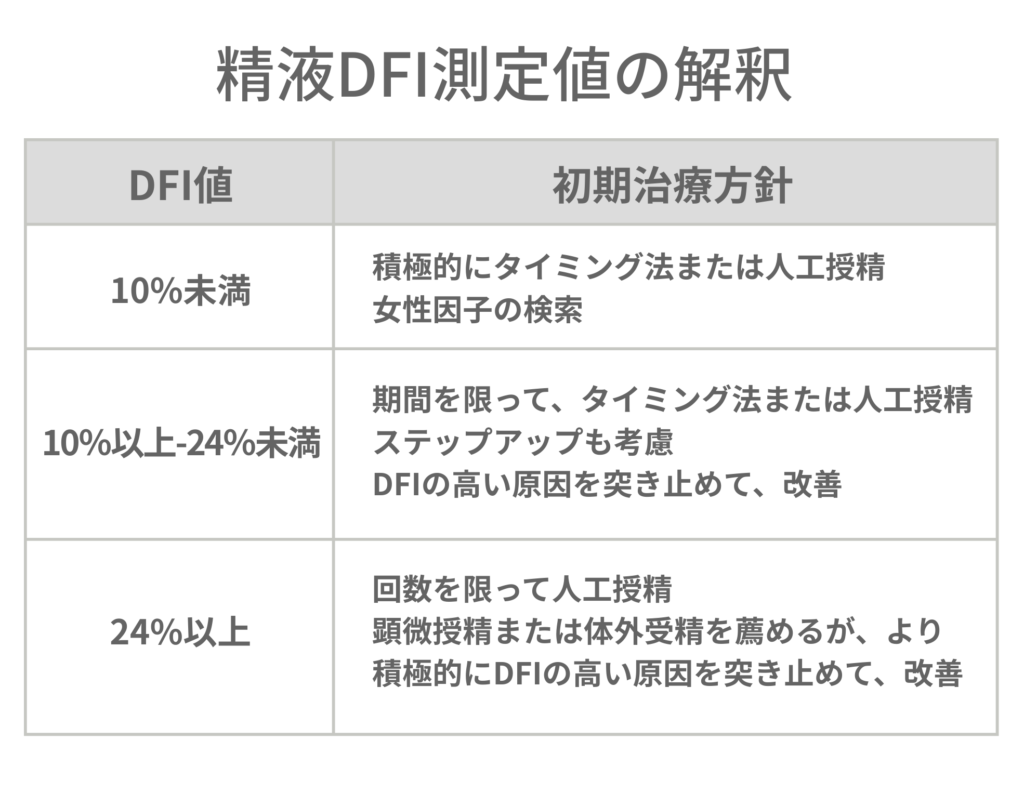

精子DNA損傷率により、推奨される不妊治療方法が異なる

下図のように、DFI値が10%未満、10%以上~24%未満、24%以上で推奨される不妊治療の方法(タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精)が異なります。

『当院のデータでは、

自然妊娠される方々はDNAの損傷率が10%以下の割合の方が多い傾向にありました。

生殖補助医療を受けられる方が多くなっている今、顕微授精などは1匹でも正常な精子がいれば治療は可能なので、特に精子の質を重視する傾向になっています。私の場合は精液検査と合わせて初回で精子DNA損傷率を調べるようにしています。(岩端先生)』

精子DNA損傷は改善できる?

DNA損傷率が高くても、以下のような方法により改善が期待できます。

• 精索静脈瘤などの治療

• 禁煙・禁酒

• 抗酸化作用のあるサプリメントの摂取(例:ビタミンC、E、コエンザイムQ10、亜鉛など)

• 精巣を温めすぎないよう注意(長風呂、サウナ、ノートPCの膝上での使用など)

• 十分な睡眠とストレス管理

など

疾患の治療や生活習慣の見直し等により、

3か月程度で精子の状態が改善する可能性

があります。これは、精子が作られるまでに約74日かかるため、変化が反映されるまでに時間が必要だからです。

『精液所見は変動するので、2回以上検査したほうがよいのですが、

精子DNAの損傷は再現性が高く、何度検査しても同じ結果になります。

ただし、

例えば精索静脈瘤の治療後には改善する傾向にあります。

実際、長く不妊治療をされ、体外受精を行っても胚盤胞に到達したことがなかったご夫婦がいらっしゃったのですが、旦那さんの精索静脈瘤の手術をした後、精子所見が改善し、胚盤胞が複数できました。そして、ご夫婦ともに比較的高齢でしたが、2回目の胚移植で挙児につながりました。

また、

還元型コエンザイムQ10やビタミンC・Eなどを摂取いただくと、3か月後くらいに新たに出てくる精子のDNAが改善されることもあります。

精子が作られる過程の前半、いわば精子の設計図を作る過程でダメージを受けていなければいい精子が作られる可能性が高まります。DNAと聞くと改善は難しいのではないかと思われるかもしれませんが、改善できる可能性は充分にあります。(岩端先生)』

不妊治療を行う際の採精方法

妊活・不妊治療で人工授精や体外受精、顕微授精というステップに進むと採精が必要になります。

ここでは、精子を医療機関に提出する方法や採精の際の注意点などを解説します。

精液(精子の)提出方法①当日クリニック内の採精室で採精

専用の採精室がある医療機関では、プライバシーが確保された環境で採精することができます。採精後はすぐに検査や治療に使用されるため、精子の状態が良好に保たれるというメリットがあります。

精液(精子の)提出方法②家庭からの持ち込み

自宅でリラックスした状態で採精したい場合は、自宅で採精しクリニックに持ち込むこともできます。ただし、採精から3時間以内(WHO(2021)では、採精後30分以内に精液検査を開始することを推奨)を目安に届ける必要があります。

また、持ち運ぶ際の温度管理も非常に重要となります。

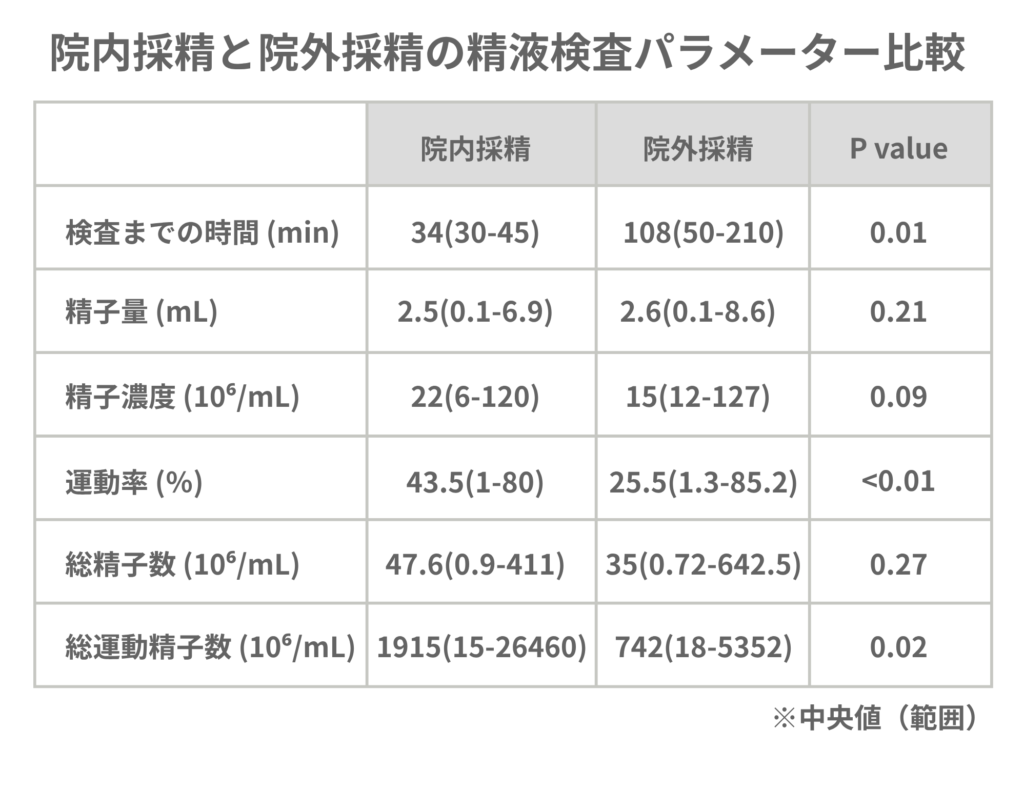

家庭で採精した精液は運動率が低くなる~対処法とは?

『家庭から精子を持ち込むケースでは、精子の運動率が下がってしまうことがわかってきています。獨協医科大学で行った調査(下図)では、

院内で採精した場合の運動率の中央値が43.5%、院外の場合25.5%という結果

となっています。

院内の場合、培養士がすぐに精液検査をしてくれるので、温度などの環境も一定です。しかし、持ち込みの場合、精子が外気温により必要以上に温められたり、冷やされたりしてヒートショックを起こしてしまうと運動率が下がってしまいます。

人工授精を希望されている方は、総運動精子数が大事になってきますので、院内採精で精子の運動率を維持いただくほうが良いと言えます。

とはいえ、持ち込みしか難しい場合もあると思います。その場合の対処法としては、温度の影響を受けづらいトランスポーター(容器)を使用いただくことで、精子への影響を低減できると考えています。ただ、どのクリニックでもそういった容器が用意されているわけではありませんので、医療機関に確認いただくと良いと思います。(岩端先生)』

精液(精子の)提出方法③事前に来院し採精したものを凍結保存(検査、治療当日に精子の持ち込みが難しい場合)

仕事の都合や、当日の採精に不安がある場合には、事前に精子を凍結保存しておくという選択肢もあります。あらかじめ精液を採取し、液体窒素などで-196℃で保存することで、必要なときに解凍して使用できます。

凍結時のダメージがゼロではないため運動率はやや低下しますが、顕微授精(ICSI)では、運動性のある精子を個々に選んで卵子に直接注入するため、受精率や胚発育率は新鮮精子と大きな差がないという報告が多数あります。

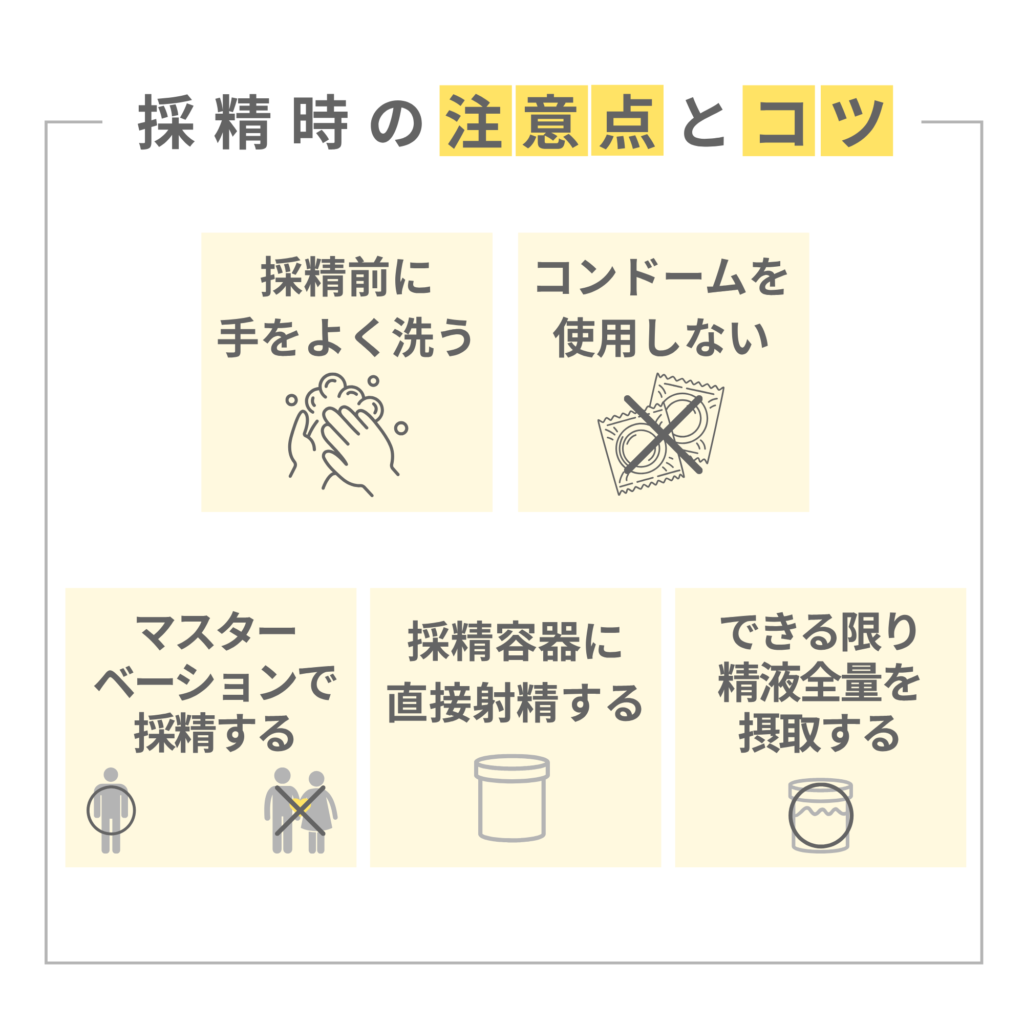

精子の正しい出し方とは?〜採精時の注意点とコツ〜

採精の際にはいくつかの注意点があります。特に妊活や不妊治療に使う精子の場合、押さえておくべきポイントがいくつかあります。

[注意点とコツ]

• 採精前に手をよく洗う

• コンドームは使用しない(もしくは殺精子剤を使用していないものを選択する必要があります。)

• マスターベーションで採精する(腟性交での採取は基本的に不可)

• 採精容器に直接射精する(途中でこぼさないよう注意)

• できる限り精液全量を採取する

採精前の禁欲期間について

採精の前には禁欲期間を設けることが推奨されています。短すぎても濃度が低くなり、長すぎると精子の質が低下するため、ベストな禁欲期間は2~3日間とされています。

ただし、ご自身の状況や不妊治療の方法により、ベストな禁欲期間は異なります。

下記関連記事の「禁欲しすぎない」もあわせてご覧ください。

[関連記事]

▶男性が妊活時にやめるべきこと/改善すべきこと

朝一での採精が必要な際のポイント

『不妊治療クリニックの場合、朝一で精液を提出いただくことが多いと思います。

ただ、朝起きてすぐに射精するのは難しいという方も多くいらっしゃいます。実際、精液所見を朝と夕方で比較した研究*もあるのですが、

総運動精子数は夕方のほうが高い方が多い

という結果でした。

この結果を受け、朝に採精する必要のある患者さんに提案しているのは

・いつもより少し早く起きる

(朝起きてすぐ採精ではなく、少し時間をおいて採精できるように)

・排尿し、シャワーを浴びる

その後、自宅で採精する、あるいはクリニックへ行き採精するということです。

特に、尿道は汚れているので無菌できれいな尿でリセットしてから採精いただくのが良いと思います。(岩端先生)』

*出典:Comparison between semen parameters in specimens collected early in the morning and in the evening

無精子症とは

無精子症とは、射精された精液中に精子が1匹も確認できない状態を指します。精子の数が少ない「乏精子症」とは異なり、自然妊娠は難しい状態です。

ただし、

無精子症と診断された場合でも、体内に精子が存在している可能性はあり

状況に応じて回収・治療に使用できるケースもあります。

無精子症は大きく分けて以下の2つのタイプに分類されます。

• 閉塞性無精子症:

精子は作られているが、射精経路のどこかが詰まっていて外に出てこない状態

• 非閉塞性無精子症:

精巣内で精子が作られていない、もしくは作りが悪い状態

閉塞性か非閉塞性かにより、精子の回収方法が異なります。

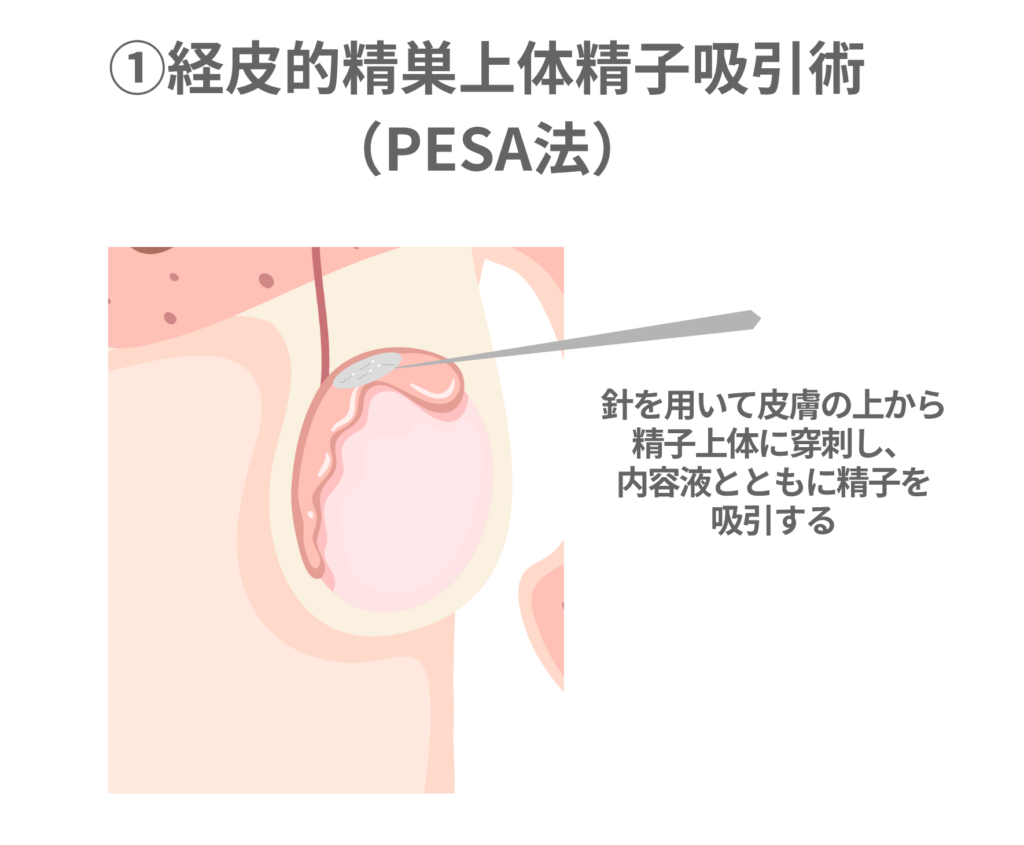

閉塞性の場合①経皮的精巣上体精子吸引術(PESA法)

閉塞性無精子症では、精子は作られていても通り道が塞がっている状態です。

「PESA(Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration)」法では、針を用いて皮膚の上から精巣上体(精子の貯蔵庫)に穿刺(せんし)し、内容液とともに精子を吸引します。局所麻酔で行われることが多く、体への負担も比較的少ないと言えます。

閉塞性の場合②精巣内精子採取術(simple TESE)

PESAで精子が取れない場合や精巣上体にも問題がある場合には、「simple TESE(Testicular Sperm Extraction)」という手術が行われます。局所麻酔あるいは静脈麻酔を行い、精巣の一部を切開して直接精細管から精子を探し出す方法です。

なお、閉塞性の場合、ほぼ100%精子を回収できるとされています。

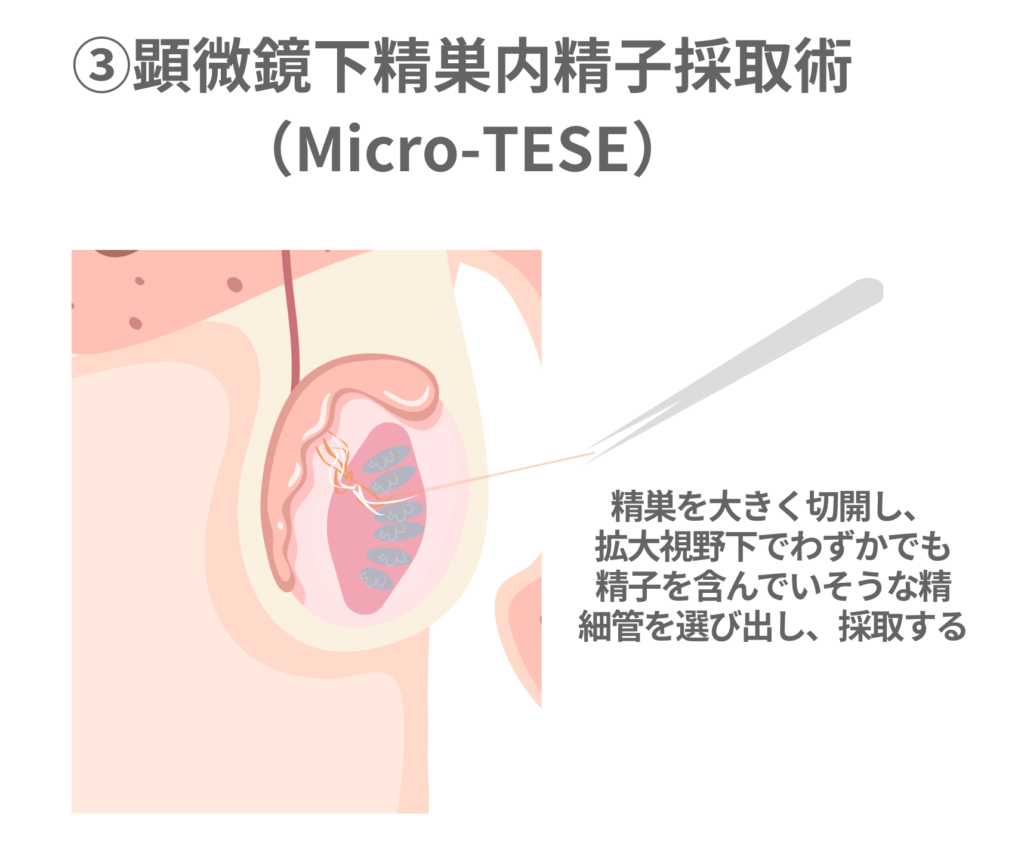

非閉塞性の場合_顕微鏡下精巣内精子採取術(Micro-TESE)

非閉塞性無精子症の場合、精巣での精子の産生量が非常に少ないため、精子が見つかる確率が低くなります。精密な顕微鏡を使用する「Micro-TESE」は、精巣を大きく切開し、拡大視野下でわずかでも精子を含んでいそうな精細管を選び出して採取する方法です。

Micro-TESEは高度な技術と経験を要する手術のため、対応している医療機関は限られますが、非閉塞性無精子症でも30〜40%の患者さんから精子を回収できると報告されています。

精子は何日でたまる?

精子は常に精巣内で作られ続けていますが、精巣上体(精子の貯蔵庫)に一定数たまるには3〜4日程度が必要とされています。

一般的に、2〜7日の禁欲期間があれば、精子数・濃度・運動率のバランスがとれた良好な精液を得られるとされています。

ただし、個々人で精液所見は異なるため、医師と相談し、状況に応じた禁欲期間を決めることが大切です。

精子がたまるまでの目安

| 禁欲期間 | 精液・精子数・濃度 | 精子の質(運動率・DNA損傷) |

| 1日以下 | 少なめ | 質は高いが量が不十分 |

| 2〜4日 | バランス良好 | 推奨される禁欲期間 |

| 5日以上 | 精子数は増加 | 運動率やDNA損傷率の悪化リスク |

精子の寿命は最長でどのくらい?

精子の寿命は、精子を取り巻く環境により異なります。精子は非常にデリケートな細胞であり、生存期間は「体外or体内」、「乾燥状態or湿潤状態」などによって数分から1週間程度と変動します。

女性の体内:3~5日、最長1週間程度

射精された精子は腟内から子宮頸管を通り、子宮・卵管へと進んでいきます。腟内の環境は精子にとって良い環境と言えます。特に排卵期の子宮頸管粘液(頸管粘液)は精子の移動を助け、生存に適したアルカリ性の環境にしてくれます。この環境下で精子は3~5日程度生存可能とされています。まれに最長で7日間程度の寿命を保つ例もあります。

乾燥した空気中:数分~数十分

精子は乾燥に非常に弱く、空気中に露出すると数分から長くても数十分で死滅します。たとえば、ティッシュペーパーや肌に付着した精子は、すぐに乾いて活動を停止します。そのため、「服に付いた精子で妊娠する」といったことはまずありません。

湿度・温度が高い空気中や液体中:最大で数時間

温かく湿った環境下では、ある程度の時間、精子は生存することがあります。たとえば、湯船の中や体液中においては、1〜2時間程度生存する可能性がありますが、運動能力や受精能力は急速に低下していくとされています。

男性の体内:数週間~数ヶ月

精子は精巣内で絶えず作られており、精巣上体に貯蔵された精子は最大で数週間程度保持されるといわれています。ただし、射精がない状態が長く続くと、古い精子は質が低下していくとされています。(古い精子のリスクについては、詳細は後述)

凍結保存:半永久的

体外受精などで使用される凍結精子は、-196℃の液体窒素中で保存され、半永久的に寿命を維持できます。10年以上保存された凍結精子で妊娠・出産した例も報告されています。

古い精子のリスクと対策

精子は日々新しく作られていますが、

長期間射精されずに精巣上体に長く留まった古い精子は、質が低下している可能性があります。

また、

古い精子が留まっていると、同じ場所にいる他の精子にも酸化ダメージが波及する可能性があります。

『あまりにも射精しないと男性ホルモン値が上がらなくなり、

精子が作られなくなったり精液所見も悪くなる

傾向にあります。

また古い精子は活性酸素の影響などでDNAが損傷している確率も高くなります。

そのため、妊活・不妊治療をされている男性は定期的に射精をするようにしていただきたいです。

二人目を考えている方の中には、一人目のお子さんと一緒に寝ている方も多いと思いますが、子どもと寝ていると性欲は落ちると言われています。射精頻度が減ることも二人目不妊の要因になり得ますので、なんとか一人の時間を作り定期的に射精いただくことも大切です。(岩端先生)』

射精直後の精子は未成熟で、受精能力が不十分な状態!?

腟内に入った精子がすぐに受精するわけではありません。

腟内に入ってから、子宮頸管・子宮を通り卵管に到達するまでの間に、女性の体内で「精子の成熟(キャパシテーション)」が起こることで、受精能力が備わります。

この過程には約6時間かかるとされており、精子が腟内に入ってから時間をかけて活性化されることで、卵子の透明帯を貫通できるようになります。

なお、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)では、人工的にキャパシテーションを誘導し、受精させる段階で精子が最適な状態になるようにもっていきます。

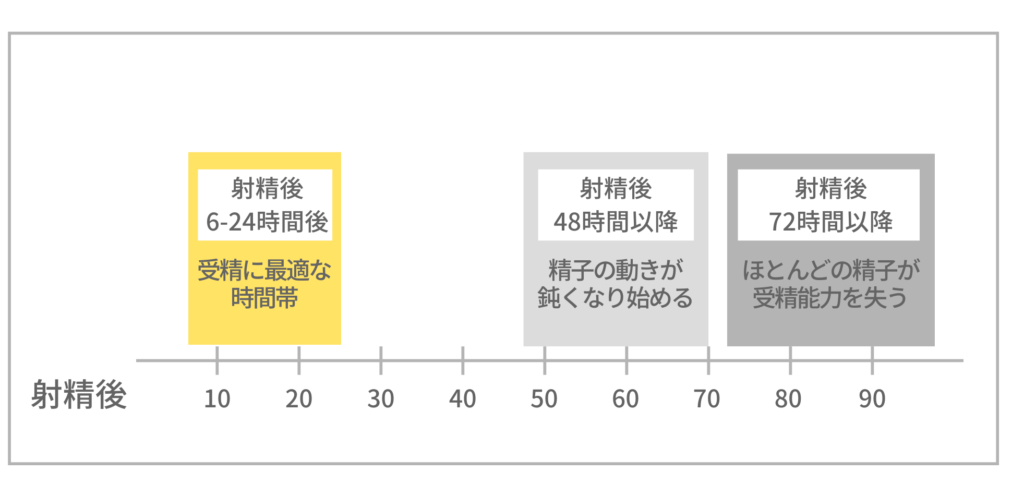

48時間を超えると運動性が低下、72時間を過ぎると受精能力はほぼゼロに

女性の体内に入った精子は時間とともに運動能力が低下します。

一般的に:

• 射精後6〜24時間:受精に最適な時間帯

• 48時間以降:精子の動きが鈍くなり始める

• 72時間以降:ほとんどの精子が受精能力を失う

とされています。

タイミング法の場合、精子の寿命や運動性を考え、排卵日の1~2日前から性行為を複数回行うことが推奨されています。

[関連記事]

▶一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

元気な精子を作る方法

妊活・不妊治療において、精子の状態を良くしておくことは非常に重要です。

精子は、生活習慣・栄養・ストレス・環境因子などの影響を受けやすいため、精子によくない習慣はやめる/控える、または工夫し改善すると良いでしょう。

下記関連記事では

・妊活中の男性が食事で意識すべきこと

・男性が妊活時にやめるべきこと/改善すべきこと

を具体的に紹介しています。

あわせてご覧ください。

[関連記事]

▶妊活を始めたら男性がすべきこと/やめるべきこと|古い精子・食事・生活習慣まで徹底解説

妊活で知っておくべき精子のすべてのまとめ

・精子は思春期以降、生産され続ける。ただし、精巣の機能は年齢や生活習慣の影響を受けやすいため、日常の健康管理が非常に重要

・精液所見は変動しやすいため、1回の検査で判断するのではなく、2回以上精液検査を行うことが推奨されている

・反復着床不全や習慣流産を経験されているご夫婦(カップル)は、DFI検査(精子の頭部に存在するDNAがどれほど損傷しているかを調べる検査)を受けることが推奨される。また精子DNA損傷率により、推奨される不妊治療方法も異なる

・無精子症とは、射精された精液中に精子が1匹も確認できない状態を指す。ただし、無精子症と診断された場合でも、体内に精子が存在している可能性はあり、状況に応じて回収・治療に使用できるケースもある

・個々人で精液所見は異なるため、医師と相談し、状況に応じた禁欲期間を決めることが大切

この記事の監修医

獨協医科大学埼玉医療センター リプロダクションセンター

岩端 威之 医師

[経歴]

獨協医科大学医学部医学科 卒業

2013年4月 獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科 専攻医

2015年4月 同センター 泌尿器科 助教

2017年4月 同センター リプロダクションセンター 助教

2022年4月 同センター リプロダクションセンター 学内講師(現在に至る)

現在、獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンターに常勤として勤務する一方、岩端医院、大宮レディスクリニック、鎌ヶ谷アートクリニック、セントウィメンズクリニック、つばきウイメンズクリニック、田園都市レディースクリニック二子玉川、永井マザーズホスピタル、はらメディカルクリニック(五十音順)などにおいても非常勤として男性不妊診療に従事している。

[資格]

日本泌尿器科学会認定 専門医・指導医

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

日本がん・生殖医療学会認定 がん・生殖医療ナビゲーター

医学博士(2019年 獨協医科大学医学研究科 博士課程修了)

人気記事

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

その腸溶性“だとおもっている”ラクトフェリンサプリ、本当に腸まで届いている!?〜サプリの見分け方をご紹介

-

ラクトフェリンによる子宮内フローラの改善効果~論文からみる妊活中の摂取目安量とは

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?