流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

流産は誰にでも起こり得ることです。その後に妊娠できても「また流産してしまうのでは…」と、妊娠期間中ずっと不安を抱える方も少なくありません。

そこで、今回は、岩端医院・副院長の岩端秀之医師に

• 流産の基礎知識

• 流産の兆候や原因

• 心拍確認後の流産率

• 流産後の妊娠可能性と妊娠率

• 妊活再開の目安

などについて、お話を伺いました。

目次

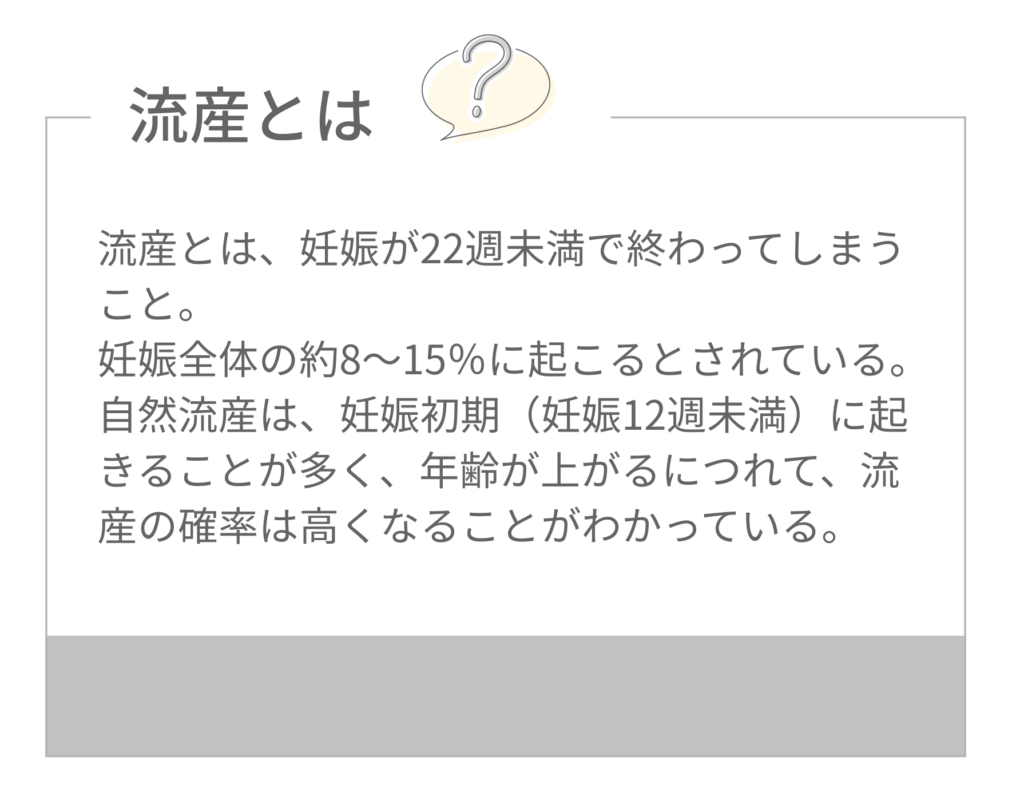

流産とは

「流産」とは、妊娠が22週未満で終わってしまうことを指します。

医学的には、赤ちゃんが子宮の中で育たなくなり、妊娠が中断してしまう状態のことを言います。流産はとてもつらい出来事ですが、決して珍しいことではありません。妊娠全体の約8〜15%に起こるとされており、誰にでも起こり得ることです。

流産してしまうと、お母さんは「自分が何か赤ちゃんに悪いことをしてしまったのではないか?」とご自身を責めてしまうことも多いのですが、お母さんの行動が直接流産の原因になることは少なく、赤ちゃんの染色体異常や母体の疾患、年齢などの要因によるものが多いと言えます。

以下では、流産の原因や分類について、詳しく解説します。

自然流産の確率

人工的に妊娠を中断する流産以外を自然流産と言います。

自然流産は、妊娠初期(妊娠12週未満)に起きることが多い

とされています。

年齢と共に流産率は高まる

年齢が上がるにつれて、流産の確率は高くなることがわかっています。

母体の年齢と自然流産の関係を調べた研究*では、

自然流産のリスクは20~24歳の女性で8.9%、一方45歳以上の女性では74.7%

であったという結果もでています。

*Maternal age and fetal loss: population based register linkage study

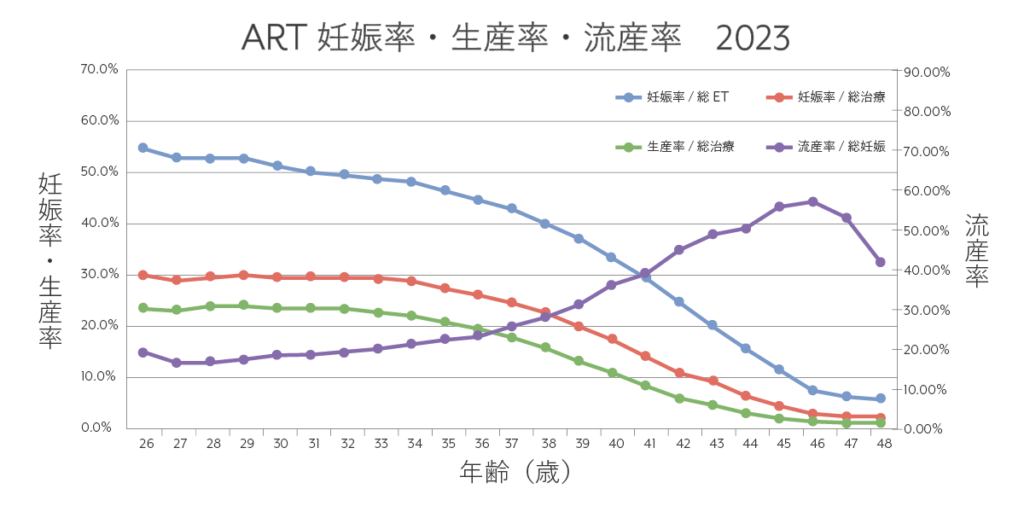

また、日本産科婦人科学会が発表した「2023年体外受精・胚移植等の臨床実施成績」においても、35歳以降、妊娠率が下がり流産率が高まることが示されています。

『この結果は体外受精や顕微授精による妊娠や流産率をまとめたものですが、年齢別の流産率をみると、

35歳で20%程度、40歳になると30%程度が流産しており、年齢と共に流産率が高まっている

ことがわかります。(岩端先生)』

このように、年齢が上がるにつれ流産率が高まる大きな要因としては、年齢と共に卵子の質が低下し、染色体異常が起こりやすくなるためです。

ただし、35歳を超えても無事に妊娠・出産される方も多くいますので、「高齢=必ず流産」というわけではありません。

[関連記事]

年齢別:体外受精の妊娠率と流産率~流産の兆候や流産しないためにできることとは

心拍確認後の流産率はどれくらい?

妊娠6〜7週頃になると、赤ちゃんの心拍が確認できます。心拍が確認できると少し安心する方も多いと思いますが、流産率もそれ以前と比べると下がります。

『心拍が確認できる前の流産率が15%程度で、心拍確認後は5%以下~3%程度と、流産率が下がるとされています。(岩端先生)』

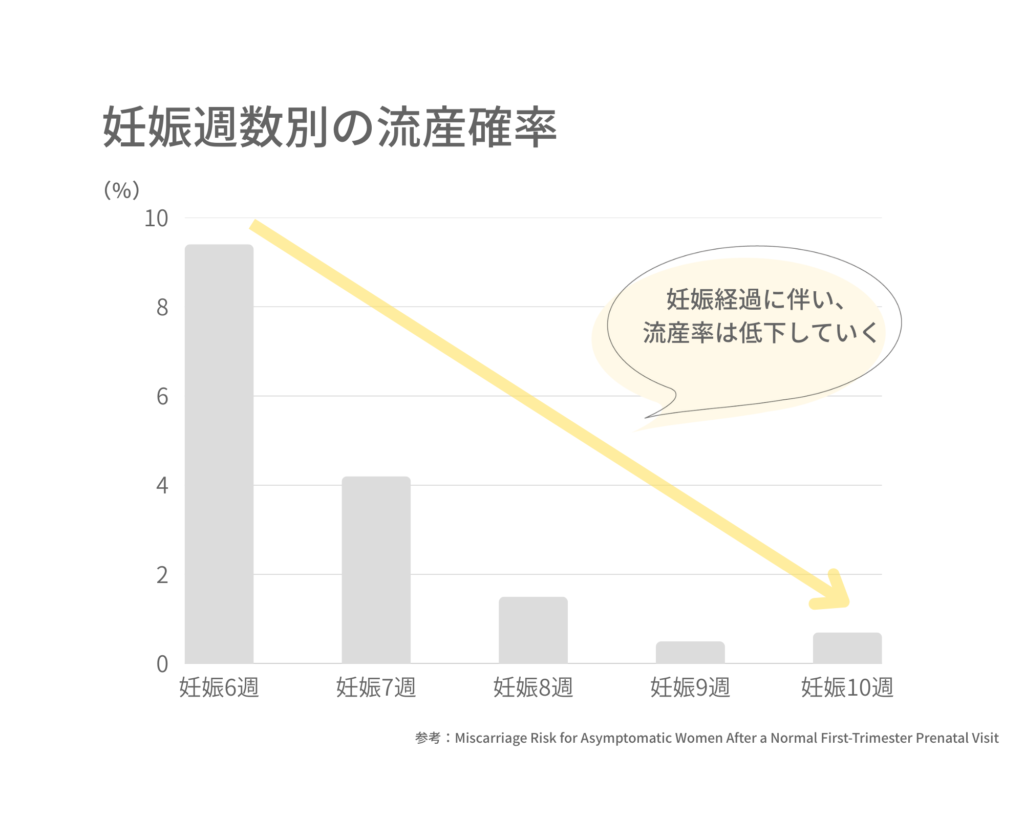

妊娠週数別の流産確率データ

妊娠週数別に流産の確率を調べた研究*では、

妊娠6週…9.4%

妊娠7週…4.2%

妊娠8週…1.5%

妊娠9週…0.5%

妊娠10週…0.7%

と、妊娠経過に伴い流産率が低下していくことが示されています。

*Miscarriage Risk for Asymptomatic Women After a Normal First-Trimester Prenatal Visit

いつになったら安心できる?

『流産リスクがゼロになることはありませんが、早期流産となる妊娠12週未満の時期を超えると少し安心できるかと思います。さらに妊娠16週ごろになると胎盤が完成され、いわゆる安定期に入ります。ただ、

安定期に入ったら流産リスクがないかというとそうではありません。

妊娠週数が進むにつれ、妊娠合併症や妊娠後期に起こりうる常位胎盤早期剝離などのリスクが高まるため、安定期イコール安心とは言えません。(岩端先生)』

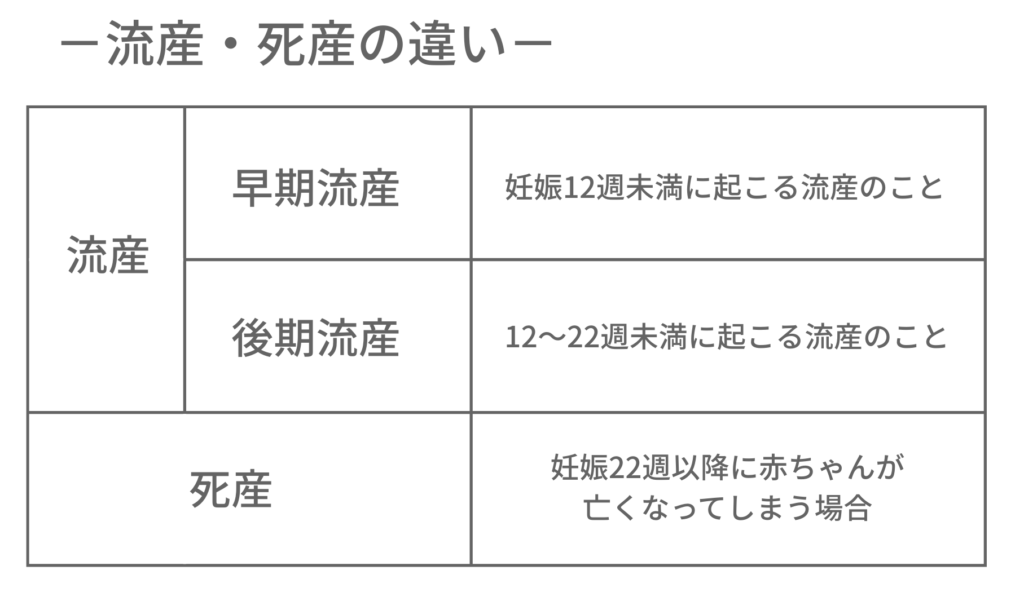

流産と死産の違い

「流産」と「死産」は意味が異なります。

流産は妊娠22週未満で妊娠が終わることを指します。一方、妊娠22週以降に赤ちゃんが亡くなってしまう場合は「死産」と言います。

以下では、流産の原因や種類について、詳しく解説します。

流産の原因は?年齢・感染症・生活習慣との関係

流産について、時期別・原因別に詳しく解説していきます。

早期流産・後期流産の違い

妊娠12週未満に起こる流産を「早期流産」、12〜22週未満に起こる流産を「後期流産」と呼びます。

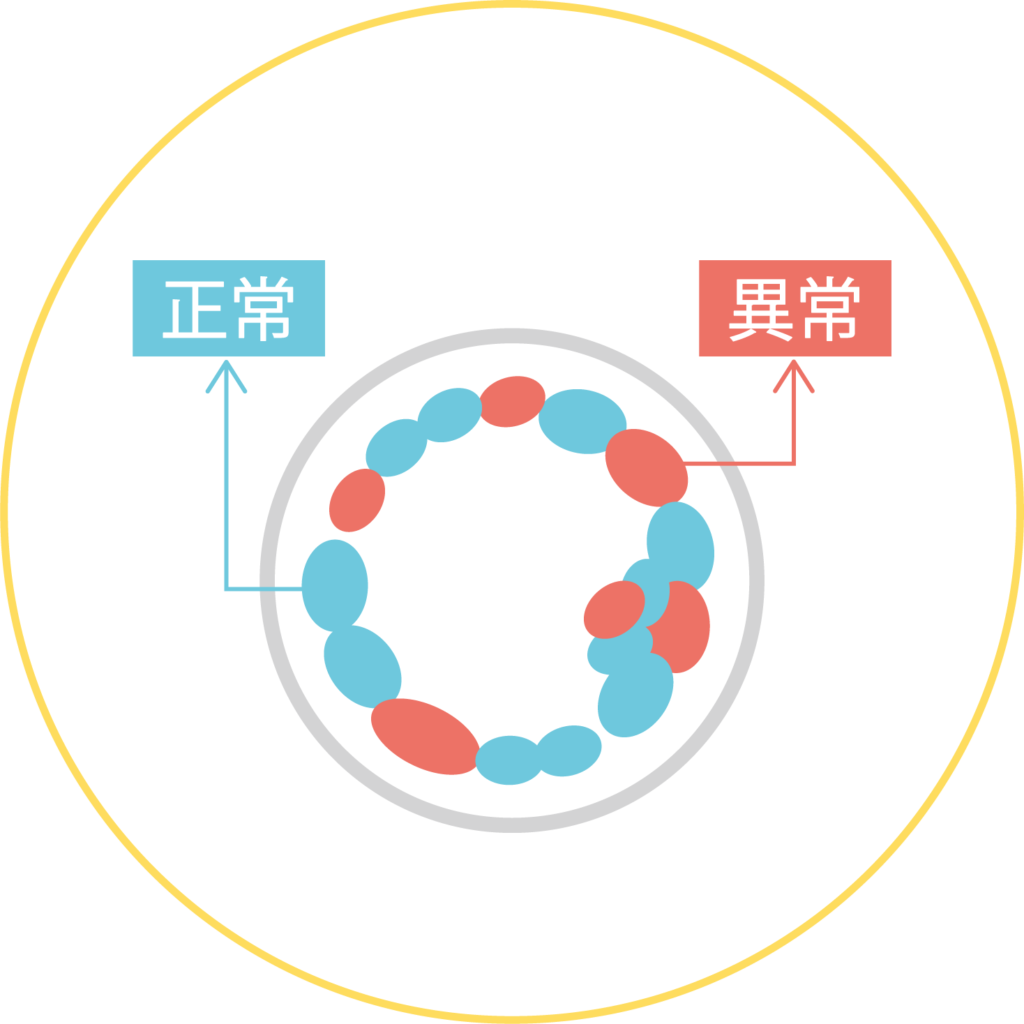

早期流産の多くは赤ちゃんの染色体異常によるものとされています。一方、後期流産は子宮や子宮頸管の問題、感染症など母体側の要因が関わることもあります。

『早期流産と後期流産では、流産を引き起こす主な原因が変わってきます。

赤ちゃんの染色体異常は早期流産で多く、感染症や子宮の形態異常、自己免疫疾患、頸管無力症は後期流産で多くなってきます。

(岩端先生)』

妊娠12週未満の流産の主な原因は染色体異常

早期流産の約80%は、赤ちゃんの染色体に問題があることが原因とされています。

赤ちゃんの染色体異常は、お母さんの行動で防ぐことや治療をすることができません。

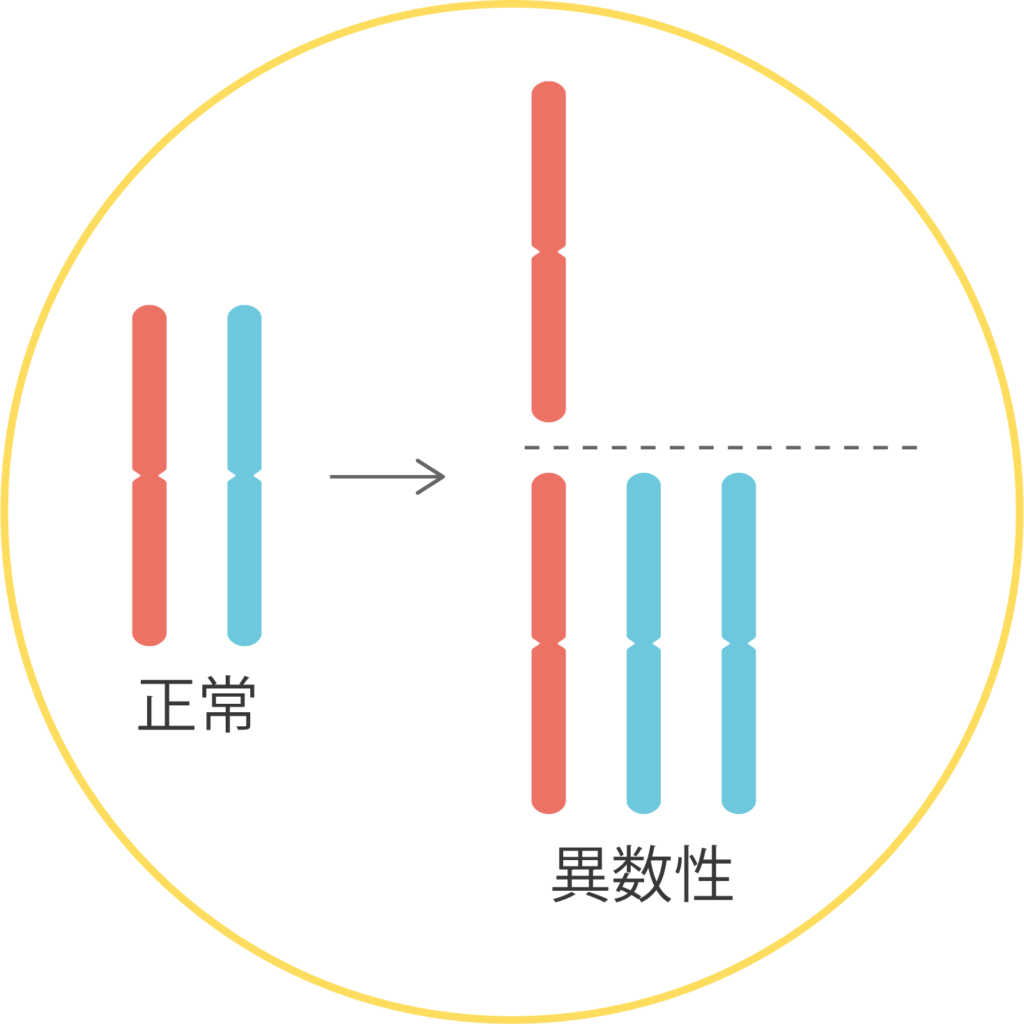

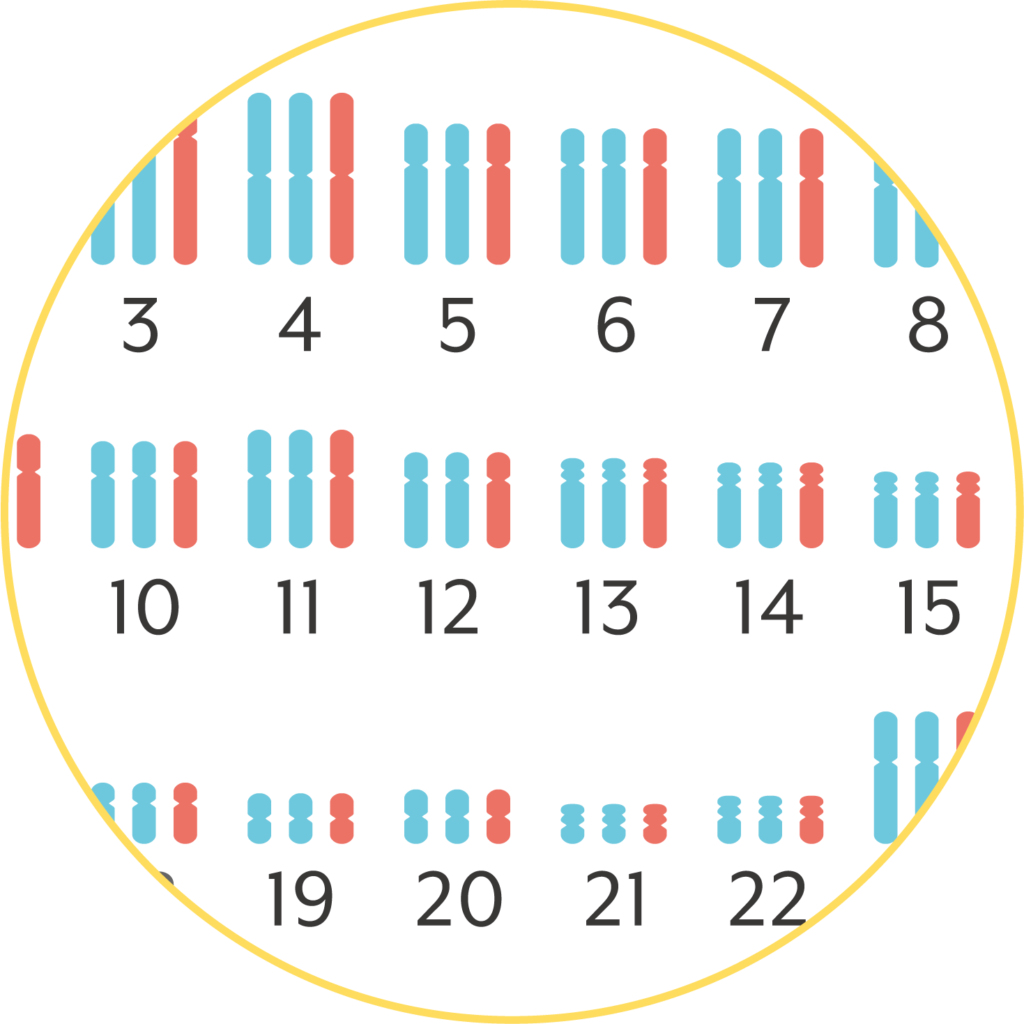

また、赤ちゃんの染色体に異常があると一言で言っても、いくつかのパターンがあります。

染色体の数に異常がある場合

・異数性

・片親性ダイソミー

・倍数性異常

・モザイク胚

などのパターンがあります。

[関連記事]

染色体の数の異常と着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)とは?

なお、染色体に異常があるからと言って、必ずしも流産するというわけではありませんが、流産する確率が高くなると言えます。

女性の年齢と染色体異常の関係

母体の年齢が上がるほど、染色体異常による流産のリスクも高くなります。

女性の年齢と卵子や胚の染色体異常について調べた研究では、20代後半から35歳頃までの染色体異常の割合は30%前後なのに対し、40歳では60%、44歳では90%と年齢と共に染色体異常の割合が高まることが示されています。*1

また、母体年齢別に妊娠初期の流産における染色体異常率を調べた研究では、35歳未満の女性で57.2%、35歳以上の女性で82.3%という結果でした。*2

*1Female Age and chromosome Problems in Eggs and Embryos

*2The clinical use of karyotyping spontaneous abortions

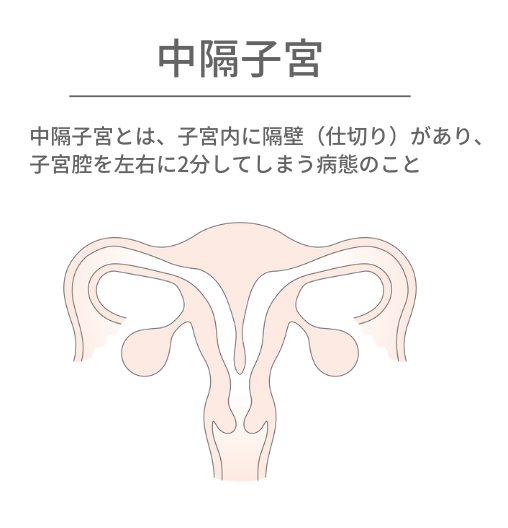

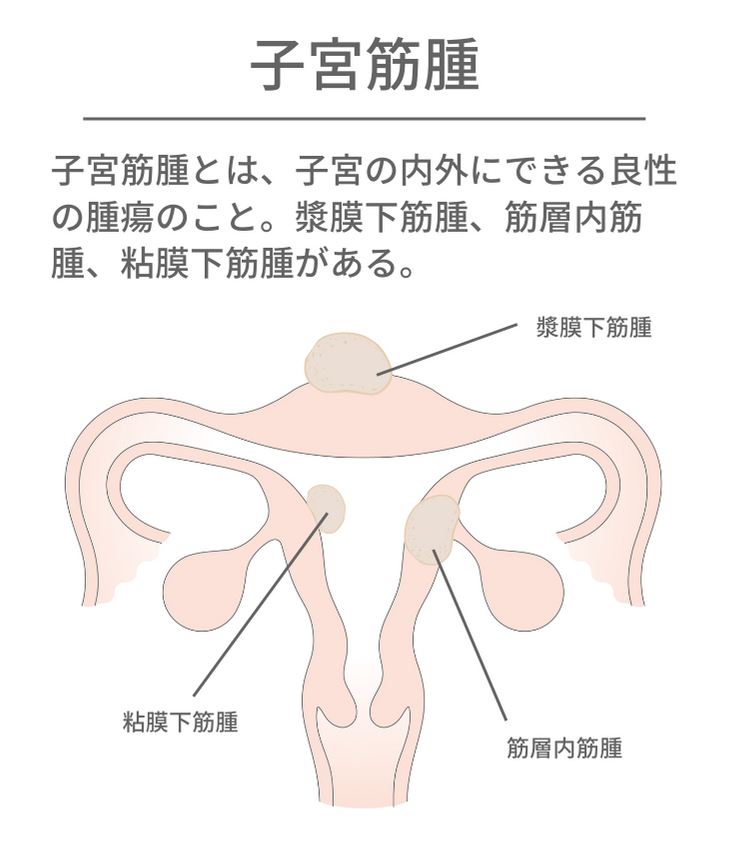

生殖器の解剖学的異常による流産

子宮や卵管の形によっても流産を引き起こすことがあります。

例えば

・子宮内に隔壁(仕切り)がある「中隔子宮」の場合

・子宮が小さい場合の場合

・子宮粘膜下筋腫の場合

・卵管閉塞/狭窄がある場合

などが挙げられます。

中隔子宮や子宮の大きさについては、妊婦健診での超音波検査でわかります。中隔子宮は不育症の患者さまに多くみられるとされています。子宮鏡手術により経腟的に子宮の中隔のみを切除することで、妊娠継続率が改善するという報告もあります。

また、卵管閉塞/狭窄がある場合、受精しても受精卵が子宮に運ばれず、子宮外で妊娠してしまう異所性妊娠(子宮外妊娠)により流産となる場合があります。

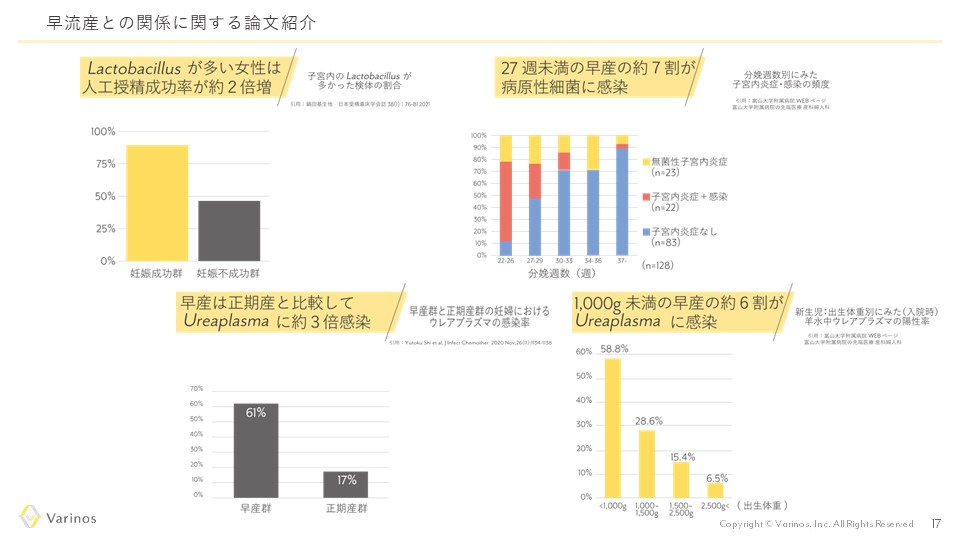

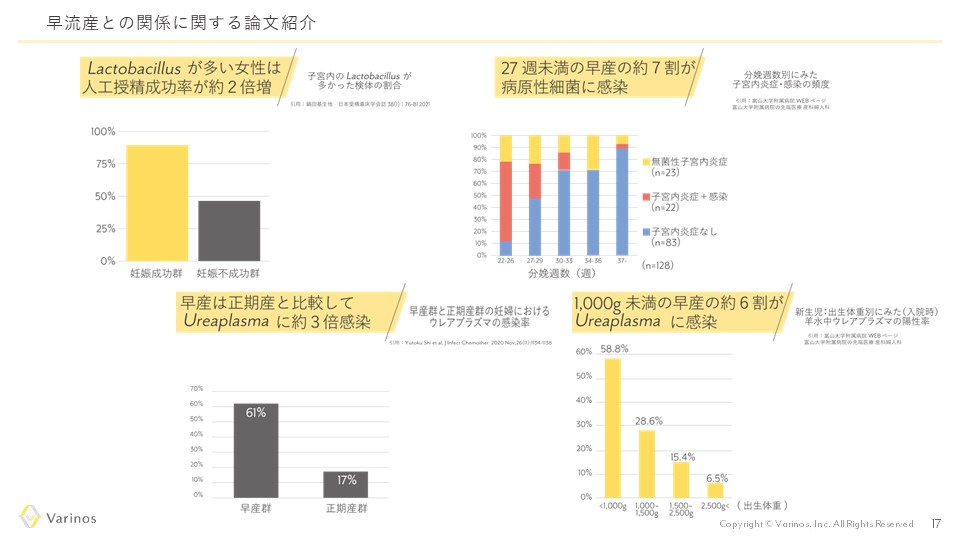

感染症による流産

妊娠中に感染症に罹患することで流産を引き起こすことがあります。

早期流産の15%、後期流産の65%に感染が関与していると言われています。

たとえば風疹やサイトメガロウイルス、クラミジア、梅毒、淋菌、トキソプラズマ、ウレアプラズマなどに母体が感染すると赤ちゃんに重い障害が残ることがあるほか、流産してしまうこともあります。

風疹のように予防接種が有効なものは、妊娠を考え始めたときに検査を受け、必要に応じワクチンを接種されるとよいでしょう。

また、クラミジアや梅毒などの性感染症は、初期の妊婦検診で調べますが、その後パートナーから移る可能性もあるため、妊娠中に性行為ではコンドームを利用するのも一つの方法です。

[関連記事]

【論文紹介】性感染症の一つ「ウレアプラズマ」「マイコプラズマ」が流産や早産を引き起こす!?

母体の持病(糖尿病・甲状腺・頚管無力症・自己免疫疾患など)

糖尿病や甲状腺機能低下症、頚管無力症、抗リン脂質抗体症候群などの自己免疫疾患がある場合、流産のリスクが高まります。

持病がある方は、妊娠を希望する段階で医師と相談し、必要な検査や治療を行うとともに、妊娠中の体調管理も重要です。

生活習慣・外的要因(喫煙・飲酒・ストレスなど)

妊娠中の生活習慣も、流産のリスクに関係することがあります。特に喫煙や過度の飲酒は、胎児の成長に悪影響を与えることがわかっています。また、強いストレスや無理なダイエットも妊娠維持に影響する可能性があります。日常生活では、バランスの良い食事、適度な運動、十分な休息を心がけ、妊娠中も無理のない生活を送ることが大切です。

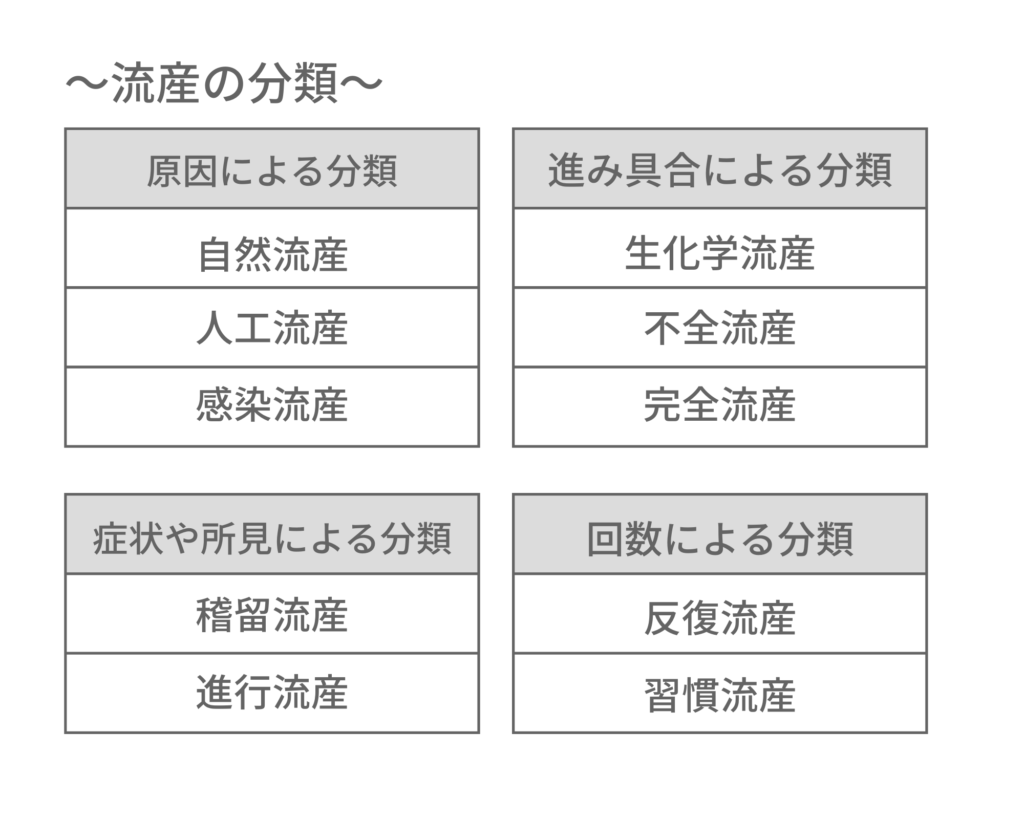

流産の分類

流産は原因や症状、回数によって分類されます。

以下では「原因による分類」「症状や所見による分類」「進み具合による分類」「回数による分類」ごとに、どのような流産があるかを解説します。

原因による分類①自然流産

染色体異常や胎児発育の問題など、自然に起こる流産です。

母体の生活習慣とはほとんど関係ないことが多く、誰にでも起こり得ます。

原因による分類②人工流産(人工妊娠中絶)

妊娠22週までの期間に、医療的に妊娠を終了させる処置のことです。

自然流産に対し、人工流産は、意図的な流産です。

中絶手術はどの医療機関でも受けられるわけではなく、各都道府県の医師会が指定した「母体保護法指定医」のいる医療機関でのみ受けられます。

また、妊娠週数により中絶の方法も異なります。ただし、医療機関により異なる場合があるため、詳細は医療機関にてご確認ください。

妊娠5週~妊娠9週0日まで:経口中絶薬もしくは吸引法/掻把法による手術

妊娠9週1日~妊娠11週6日まで:吸引法による手術

妊娠12週~妊娠21週6日まで:人工的に陣痛を促して、赤ちゃんを死産として取り出す

原因による分類③感染流産

妊娠中の感染症によって引き起こされる流産です。前述のとおり、風疹やクラミジア、サイトメガロウイルスなどが代表例で、感染を防ぐことが大切です。

症状や所見による分類①稽留流産(けいりゅうりゅうざん)

赤ちゃんが亡くなっていても子宮の中に留まっている状態です。

出血や痛みがほとんどないこともあり、検診で初めて気づくケースが多いと言えます。

稽留流産と診断された後は、胎児や胎盤などが自然に排出されるのを待つか、子宮内容除去術を行うことになります。

症状や所見による分類②進行流産

子宮口が開き、胎児や胎盤が子宮外に排出され始めている状態です。

それに伴い、出血や腹痛といった症状が起こります。自然に排出が進まない場合や出血が多い場合などは、子宮内容除去術による手術が必要になることもあります。

進み具合による分類①生化学的妊娠

妊娠検査薬で陽性が出るものの、超音波検査で胎嚢(赤ちゃんを包む袋)が確認できる前に妊娠が終了してしまう、妊娠初期(4週~6週頃)に起こる流産のことです。

以前は、化学流産と呼ばれることもありました。

なお、日本において、生化学的妊娠は“妊娠”や“流産”の回数には含めません。

進み具合による分類②不全流産

一部の妊娠組織が子宮内に残っている状態を指します。

出血や感染のリスクがあるため医療機関で子宮内容除去術や薬による治療が行われます。

進み具合による分類③完全流産

子宮内の妊娠組織が完全に排出された状態です。

徐々に出血は減りますが、経過観察が必要です。妊娠組織が完全に排出されているため、薬の投与や流産手術などの処置は必要でない場合が多いと言えます。

なお、医療機関での超音波検査で、子宮内に遺残物(残り物)がないことを確認して診断されます。

回数による分類①反復流産

2回以上の連続した流産を反復流産と呼びます。反復流産の頻度はおよそ4.2%程度とも言われています。*

子宮の形態異常や自己免疫疾患(抗リン脂質抗体症候群など)、ホルモン異常、赤ちゃんの染色体異常、(ご夫婦の)染色体構造異常、子宮内フローラなど、様々な側面から原因を調べ、次の妊娠に向けた対策が取られます。

*厚生労働科学研究班調べ

回数による分類②習慣流産

3回以上の連続した流産を習慣流産と呼びます。習慣流産の頻度は0.9%程度ともいわれています。*

*厚生労働科学研究班調べ

不育症とは?

流産あるいは死産が2回以上ある状態の場合、「不育症」と診断されます。

『流産を2回以上され不育症と診断された後だと、保険適用でできる不育症検査もあります。(岩端先生)』

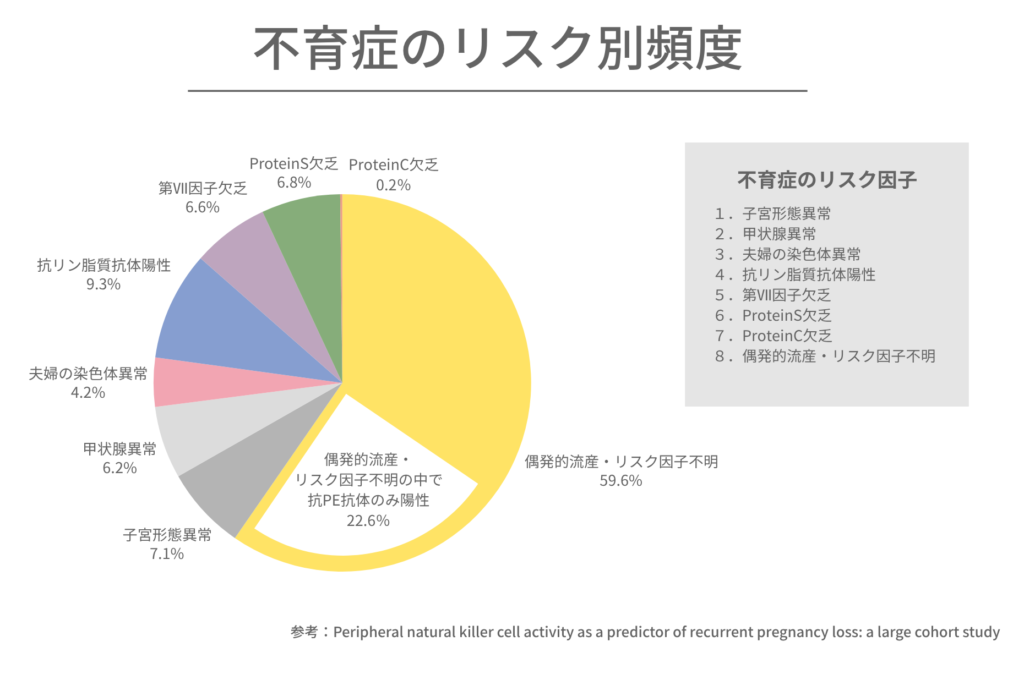

流産後の妊娠継続率

不育症の原因を特定するために各種検査が行われますが、必ずしも原因が特定できるわけではありません。原因がわからない場合でも、

過去2回流産した場合では80%、3回では70%、4回では60%、5回では50%が次回の妊娠継続が可能である

と言われています。*

なお、厚生労働科学研究班(齋藤班)によると、不育症のリスク要因は、子宮形態異常(7.8%)、甲状腺異常(6.8%)、夫婦の染色体異常(4.6%)、抗リン脂質抗体陽性(10.2%)、第Ⅻ因子欠乏(7.2%)、Protein S欠乏(7.4%)、Protein C欠乏(0.2%)で、残りの65.3%は偶発的流産・リスク因子不明でした。

切迫流産とは

切迫流産は、流産の兆候はあるものの、まだ妊娠が継続している状態です。

出血や下腹部痛がみられる場合がありますが、適切な管理で妊娠を継続できることも多いです。

妊娠22週未満で、痛みや出血などの流産兆候がある場合、「切迫流産」と診断されます。「切迫流産」は、まだ妊娠が継続しており、また少量の出血があっても子宮頚管は開いていない状況のため、適切な治療や対応を行うことで妊娠継続が可能な場合も少なくありません。

切迫流産と診断された場合の対処法

患者様の状況に応じ、対応は異なりますが、基本的には安静にして過ごすことになります。無理な運動や重い荷物を運ぶなどは避け、出血や痛みが増える場合はすぐに受診するようにしましょう。

流産の症状

『早期流産・後期流産で症状の違いがあるわけではなく、流産が進行していると子宮が内容物を排出しようとして、出血や腹痛といった症状が現れます。そして、流産が完了するまでこれらの症状が続くことが多いです。ただし、稽留流産のように、症状がなく気づかない場合もあります。(岩端先生)』

流産の診断方法

流産の診断は、医師が妊娠の経過を確認しながら判断します。症状だけでなく、超音波検査などによって赤ちゃんや母体の状態を正確に把握し、その後の対応を決めていきます。

医師による内診・超音波検査

超音波検査により、流産の兆候や原因をある程度判断できます。医師は、赤ちゃんの心拍や子宮の状態、流産の進行度合い、また出血がある場合はどこに原因があるのかなどを確認します。

流産後に気を付けること

流産後は、体が妊娠前の状態に戻ろうとしているので、無理をせず、日常生活や体の変化に気を付けながら過ごすことが大切です。

なお、この期間は出血や発熱、下腹部の痛みがあることも多く、感染症などのリスクが高まることから注意も必要です。

出血が続く間の生活上の注意

流産後は1週間前後、出血が続くことがあります。量は個人差がありますが、内容物がすべて排出されると出血は収まってきます。

なお、出血がある間は、感染症にも注意して生活することが重要です。

数日はシャワー浴にとどめる

出血がある間、入浴は控え、シャワーで清潔を保つようにしましょう。長湯や温泉、プールは感染症のリスクがあるため、出血が落ち着くまで避けましょう。

発熱・腹痛がある場合の対応

発熱や強い腹痛がある場合、子宮内で感染を起こしている可能性があります。自己判断せず、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

処方された抗生剤は飲み切る

医師から抗生剤が処方された場合は、症状が改善しても必ず最後まで飲み切ることが大切です。中途半端に服用をやめると、感染症が再発するリスクがあります。

流産した時期と回復にかかる時間

体の回復にかかる時間は個人差があるほか、流産が起こる時期によっても変わるため、一概には言えませんが、例えば妊娠初期での流産は、それ以降での流産と比較して出血量が少なく済み、回復までの時間が早いこともあります。

流産後の心のケア

流産は身体だけでなく心のケアも大切です。赤ちゃんがいなくなってしまう悲しみや喪失感、また自分のせいなのではないかという罪悪感を抱いてしまうことも少なくありません。医師やご家族などに不安や思いを伝え、一人で抱え込まないことも大切です。

家族・パートナーの支え方

パートナーや家族の存在が心の支えになります。特にパートナーの対応やかける言葉が与える影響は大きいと言えます。

相談支援窓口やピアサポート

流産経験者の支援団体もあり、同じ経験をした方と気持ちを共有することで心が軽くなることもあるかもしれません。また、医療機関や自治体では相談窓口を設けていることもあり、専門家に話を聞いてもらい適切なアドバイスを受けることで、不安やつらい思いが軽減されることもあるかもしれません。

こども家庭庁では、流産・死産等を経験された方のための「都道府県等の相談窓口一覧」を掲載しています。

詳細はこちらから:

https://www.cfa.go.jp/policies/boshihoken/ryuuzan

身近な人ではなく、少し離れた人だからこそ相談しやすい場合もあります。そういったときは、支援団体や専門家のサポートを受けることも一つの方法です。

流産後から職場復帰まで

流産後、体と心が回復するまでには個人差があります。無理に普段の生活や仕事に戻るのではなく、体調や気持ちに合わせて段階的に復帰することが大切です。

身体的な回復期間の目安

流産の時期や出血量によって差はありますが、

一般的には1〜2週間ほどで身体的な回復が進みます。後期流産など妊娠が進んでからの流産の場合、6〜8週間ほどかかることもあります。

無理をせず、体調に応じて復帰のタイミングを決めましょう。

休暇が取得できる制度

妊娠4ヶ月(妊娠12週から15週)以降の流産の場合、産後休業の対象となり、会社は原則として8週間、労働者を就業させてはなりません。

また、妊娠週数にかかわらず、流産後1年以内の女性に対し、会社は健康診査のための時間の確保や医師等からの指導事項を守ることができるようにしなければなりません。

職場への報告・理解を得るために

流産したことを言葉にすること自体、とても辛いことです。会社に対し休暇を申請するために報告する際も、無理に詳細を話す必要はありません。「体調回復のために休みが必要」という形で簡潔に伝えるだけでも大丈夫です。

復帰に際し、体調や心の面で配慮をしてもらうために、信頼できる上司や同僚には、事前に相談しておくのも良いでしょう。

流産後は妊娠しやすい?妊活再開の目安と妊娠率

流産後、「再び妊娠はできるのか」「流産することなく出産できるのか」と不安に感じる方も多いはずです。また、できるだけ早く妊活を再開したいと考える方も少なくありません。

医師が勧める次の妊娠に向けた妊活再開の目安

『流産の時期や患者さんの体調によりますが、

体の回復が早い場合は、生理が1回きた後から妊活を始めても問題ない

こともあります。

ただし、存続絨毛症といい、妊娠組織の一部が子宮内に残ってしまい、陽性の増殖性疾患が起きてしまっていることもあります。そのため、流産後は医師に妊活を始めても問題ないか確認いただいてから始められると安心です。(岩端先生)』

流産後は妊娠しやすいって本当?

『「流産後に妊娠しやすい」と医学的に証明されているわけではありませんが、一度子宮内で妊娠できていることから、染色体の正常な卵が着床すれば妊娠できる可能性はあると言えます。ただし、流産の原因によっては、再び流産を引き起こす可能性もあります。妊娠できても流産を繰り返してしまう不育症もあるため、その場合は原因を調べるための検査が必要です。(岩端先生)』

流産に関するQ&A

流産に関する疑問や不安は、誰でも抱きやすいものです。ここでは、よくある質問に対し、岩端先生にお答えいただきました。

飛行機や運動で流産する可能性はある?

基本的には、日常生活での飛行機の移動や軽い運動が直接流産につながることはほとんどありません。ただし、切迫流産や切迫早産の診断を受けている場合は、激しい運動や長時間の移動は控える必要があります。必ず担当医と相談するようにしましょう。

何度流産したら検査が必要?

一般的には、2回以上の流産を経験した場合に、医師が不育症やその他の原因を調べる検査を勧めることが多いと言えます。検査によって原因がわかれば、次の妊娠に向けて適切な治療や対策をとることができます。

流産は誰のせい?

流産の原因の多くは胎児の染色体異常となります。そのため、ご自分を責めず、まずは心身を休めてください。体や心が思うように回復しない場合や、妊活を再開することに不安が残る場合は、遠慮なく医師に相談してください。

流産に関するまとめ

・流産とは、赤ちゃんが子宮の中で育たなくなり、妊娠が22週未満で妊娠が中断してしまう状態のこと

・流産は妊娠全体の約8〜15%に起こる

・年齢が上がるにつれて、流産の確率は高くなることがわかっている

・流産の原因は、早期流産では赤ちゃんの染色体異常が多く、後期流産では感染症や子宮の形態異常、自己免疫疾患、頸管無力症が多い

・2回以上の連続した流産を反復流産、3回以上の連続した流産を習慣流産という

・流産あるいは死産が2回以上ある状態の場合、「不育症」と診断される

・切迫流産は、流産の兆候はあるものの、まだ妊娠が継続している状態で、適切な管理で妊娠を継続できることも多い

この記事の監修医

岩端医院

副院長 岩端 秀之 医師

2009年 聖マリアンナ医科大学医学部 卒業

2011年 聖マリアンナ医科大学病院 産婦人科勤務

2014年 IVFなんばクリニックへ出向

2016年 シカゴ ノースウェスタン大学 留学

2023年 聖マリアンナ医科大学 産婦人科学教室 講師

2024年 岩端医院 勤務

[資格]

日本産科婦人科学会認定 専門医・指導医

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

日本周産期・新生児学会認定 専門医(母体・胎児)

日本産科婦人科遺伝診療学会認定 認定医(周産期)

日本抗加齢学会認定 専門医

日本がん・生殖医療学会認定 がん・生殖医療ナビゲーター

日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医(子宮鏡)

日本子宮鏡研究会 オフィス子宮鏡手術認定医

人気記事

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

子宮内フローラとは?_妊活研究会での講演レポート(前半)

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

その腸溶性“だとおもっている”ラクトフェリンサプリ、本当に腸まで届いている!?〜サプリの見分け方をご紹介

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊娠・出産にも大切な子宮内フローラ~細菌の「割合」と「量」の関係とは?/専門家による論文解説

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説