慢性子宮内膜炎が『着床の窓』検査に影響を及ぼして、結果をずらす?!正しい結果を得るには、まず炎症が無いか確認を

「着床の窓」という言葉をご存じですか?

体外受精において、着床の窓を調べる検査が行われることがあります。この検査は、

胚(受精卵)を移植する時期と子宮内膜が胚を受け入れることができる時期が一致しているかどうかを評価する検査です。

▶着床不全の原因を「胚の問題」と「母体の問題」に分けて解説した記事はこちらから

今回は「着床の窓」にフォーカスし、はなおかレディースクリニック院長の花岡正智先生にお話を伺いました。

目次

「着床の窓」とは?

着床の窓(WOI:Window Of Implantation)とは、子宮内膜が胚(受精卵)を受け入れられる状態になっている期間のことです。着床の窓が閉じているときに胚を移植しても、着床しない、あるいは着床しづらいと考えられています。

着床の窓は何日間開いている?

着床の窓は、(排卵日を0日として)、

排卵後5日程度で開き、そこから後にやや長い傾向にある

と言えます。

着床の窓の検査をする意義

不妊治療を進め、体外受精や顕微授精によって得られた良い胚を移植しても、妊娠に至らないことがあります。その場合、胚もしくは子宮に何かしらの要因があると考えられます。

着床の窓を調べる検査は子宮側の要因を調べる検査の一つです。着床の窓の検査により、個々人に合った胚移植のタイミングを特定できる可能性があります。

着床の窓がずれている確率

本来、着床の窓が開く時期以外で開いていることを「着床の窓がずれている」と言います。

当クリニックでは、

反復着床不全で、着床の窓の検査を受けた女性の数%において、着床の窓がずれている

結果がでています。

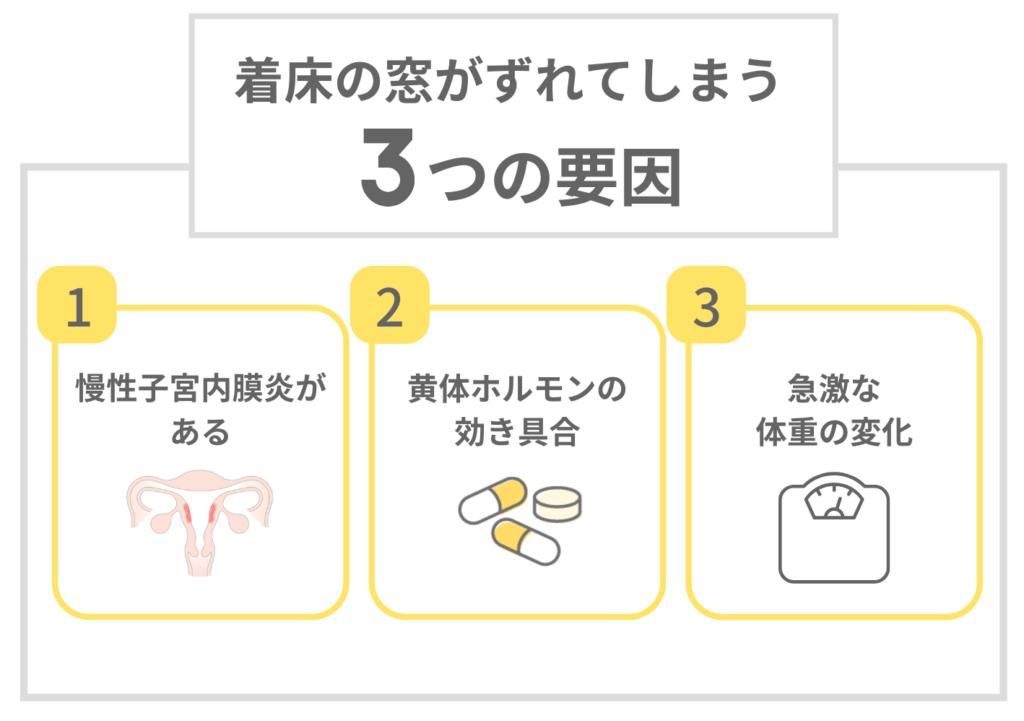

着床の窓がずれてしまう3つの要因とは

着床の窓がずれてしまう要因としては、3つ考えられます。

要因① 慢性子宮内膜炎がある

慢性子宮内膜炎があると、着床の窓の検査結果に影響を及ぼすことがわかってきています。慢性子宮内膜炎があると着床の窓がずれてしまうというより、結果の信頼性が担保できなくなってしまうのです。(詳細は後述)

要因② 黄体ホルモンの効き具合

着床の窓の検査をする際は、胚移植の際と同様の薬、同様のスケジュールで行います。

黄体ホルモン(プロゲステロン)を投与してから5日頃が着床の窓が開く時期と言われています。そのため、体外受精で凍結融解胚移植を行う場合、ホルモン補充周期でプロゲステロン製剤(腟坐薬/内服薬/筋肉注射)の投与を開始してから5日目に“5日目の胚盤胞”を移植します。

ただし、黄体ホルモンの効き方は個人差があり、効き具合によっては着床の窓がずれてしまう可能性があります。

要因③ 急激な体重の変化

BMIが大きく変わるほど体重が増減した場合、着床の窓が変わる可能性があると言われています。体重の変化が要因として挙げられる理由は、黄体ホルモンの効果に影響するためと言えそうです。

特に、要因①の慢性子宮内膜炎と着床の窓の関係については、近年いくつかの論文で示されています。

*BMI(Body Mass Index):体重と身長から算出される体格指数。

日本肥満学会では、BMIが22を適正体重(標準体重)とし、25以上が肥満、18.5未満を低体重と分類。

▶妊活/不妊治療中に意識したい、適切な体形に関する記事はこちらから

慢性子宮内膜炎(CE)により、着床の窓の結果がずれてしまい、妊娠成績にも影響を及ぼす

2つの論文を紹介します。

論文①

非CE群と治癒CE群では、着床の窓がずれることなく開いている割合は、それぞれ57.6%(19名)、50.0%(18名)。一方、CE群では、わずか15.8%(3名)だったという結果が2020年に発表されています。(*1)

なお、治癒CE群またはCE群で着床の窓の検査の前または後にCEを治療した後、非CE群、CE群、治癒CE群(*2)に初回胚移植(ET:embryo transfer)を行った臨床妊娠率はそれぞれ77.8%、22.2%、51.7%だったとしています。

*1 Immun Inflamm Dis. 2020 Dec;8(4):650-658. doi: 10.1002/iid3.354. Epub 2020 Sep 23.

*2 治癒CE:CEを治療して治った方

論文②

凍結融解胚移植(FET)を3回繰り返しても妊娠に至らなかった女性が、着床の窓を3回調べたところ、3回とも着床の窓が開いているとされる時期が異なったという結果が2022年に発表されました。(*)

このケースでは、1回目の着床の窓の検査と同時にCEの検査し、2回目の検査の前に治療をしています。しかし、2回目の検査時、CEは完治していない状態でした。また3回目の検査時もCEは完治していませんでした。結果、1回目から3回目まで、すべて着床の窓が開いているとされる胚移植の推奨時期が異なっていました。

* BMC Pregnancy Childbirth. 2022 Dec 1;22(1):891. doi: 10.1186/s12884-022-05241-6.

ご紹介した2本の論文から、慢性子宮内膜炎がある状態で着床の窓の検査を行うと、その結果に影響を与える可能性があると言えます。

慢性子宮内膜炎があることで、着床の窓が開いている時期がずれてしまうのであれば、そのずれた時期に胚移植をすればよいのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、正確には、慢性子宮内膜炎があると着床の窓が開いている時期がずれるのではなく、慢性子宮内膜炎が検査に影響を及ぼし、検査結果が示す胚移植の推奨時期が正確であるか担保できない可能性があるということです。

着床の窓を調べる際は、先に慢性子宮内膜炎の有無を確認

この数年で、慢性子宮内膜炎が着床の窓に影響を与えることがわかってきたため、

着床の窓の検査をする前に、慢性子宮内膜炎の検査を行い、慢性子宮内膜炎が認められた場合は、治療を行ってから着床の窓の検査を行うほうがよいと考えられるようになってきています。

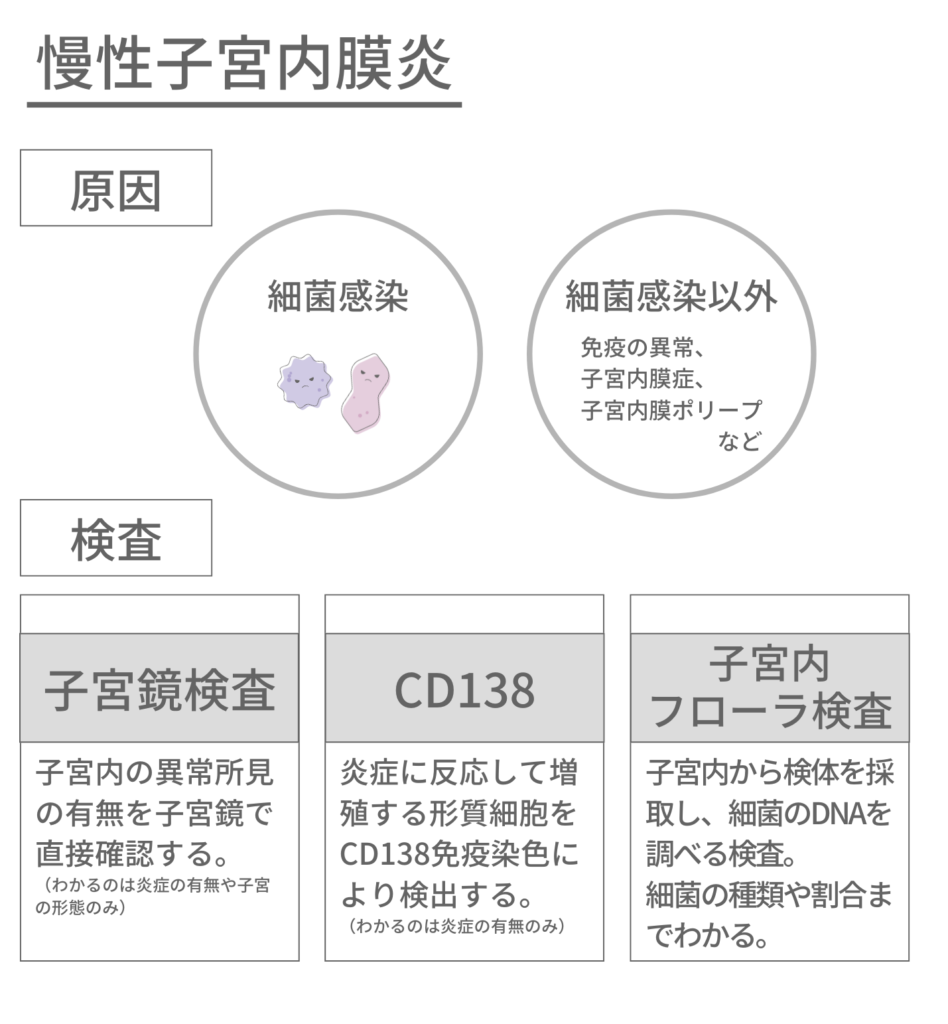

慢性子宮内膜炎の原因と検査方法

慢性子宮内膜炎を引き起こしている原因は、細菌感染によるものと細菌感染以外に分けられます。

① 細菌感染

治療には主に抗菌薬が用いられます。炎症を引き起こしている菌が判明すれば、その菌に対応する抗菌薬を使用することができ、効率的に治療できます。

② 細菌感染以外の原因

免疫の異常や子宮内膜症、子宮内膜ポリープや子宮筋腫などの子宮の疾患、避妊具などの子宮内異物などが挙げられますが、発症のメカニズムはまだ十分に明らかになっていません。

慢性子宮内膜炎が疑われる場合、医療機関では以下3つの検査を組み合わせるなどして調べることが多いと言えます。

① 子宮鏡検査

子宮内の異常所見の有無を子宮鏡で直接確認します。ただし、子宮鏡検査でわかるのは炎症の有無や子宮の形態のみです。

② CD138

炎症に反応して増殖する形質細胞をCD138免疫染色により検出します。CD138でわかるのは炎症の有無のみです。

③ 子宮内フローラの検査

子宮内から検体を採取し、細菌のDNAを調べる検査です。子宮内に存在する細菌を網羅的に調べるため、善玉菌であるラクトバチルスの割合以外に、炎症など悪い影響を及ぼす悪玉菌の種類や割合までわかります。

医療機関により、慢性子宮内膜炎の診断方法や治療は異なります。

ただし、子宮鏡検査やCD138は炎症の有無まではわかりますが、細菌の特定はできません。そのため、細菌感染による慢性子宮内膜炎の場合、どの菌が炎症を起こしている可能性があるか具体的に把握できたほうが、効率的に治療ができるため、子宮内フローラを調べる医療機関が増えています。

▶慢性子宮内膜炎と不妊症の関係、慢性子宮内膜炎を調べる検査についてはこちらの記事でも医師が解説しています。

「着床の窓のずれ」の原因が子宮内フローラにあったと思われるケース

他院で着床の窓の検査を受けて、「ずれている」という結果だったという患者さんが、当院に来院され、まず子宮内フローラを調べたところ、乱れていることがわかりました。そこで、子宮内フローラを改善してから改めて着床の窓の検査を受けていただいたところ、着床の窓は正常という結果でした。その後、着床の窓に合わせ胚移植を行い、無事妊娠されたケースもあります。

子宮内フローラの検査とは

子宮内フローラとは、子宮内の菌環境のことです。

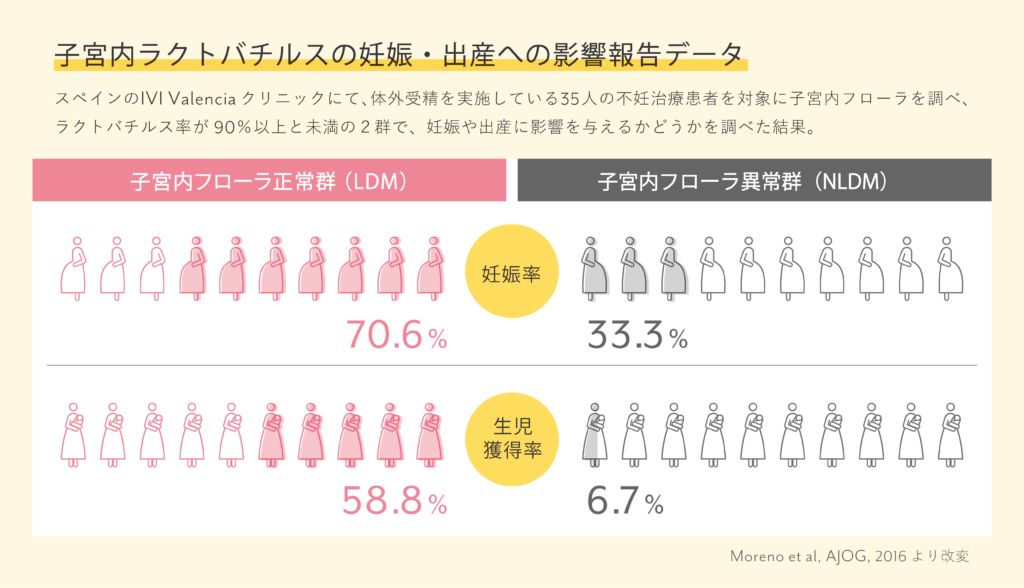

妊娠・出産において、子宮内の菌環境は、善玉菌である乳酸桿菌のラクトバチルスが90%以上を占める状態が望ましいとされています。実際、ラクトバチルス率が90%以上の方と90%未満の方の妊娠率や生児獲得率を比較した研究では、それぞれ約2.1倍、8.8倍の差があったと報告されています。(下図)

子宮内フローラは、何かしらの要因により、悪玉菌の割合が増えてしまうことがあります。

悪玉菌が増殖すると、炎症を引き起こす可能性があり、子宮内で炎症が起こると、免疫が活性化されます。

その際、受精卵(胚)や精子までも異物として攻撃、排除するように働き、妊娠できない、あるいは流産してしまうことがあります。

このように、子宮内フローラの乱れが不妊の一因になっている可能性があります。

子宮内フローラの検査方法

子宮内フローラの検査は、子宮内から採取した検体から、細菌のDNAを抽出し、どのような菌がどのくらいの割合で存在するかを網羅的に調べることができる検査です。

妊娠・出産に良くない影響を与える細菌が検出された場合、医師が検査結果に基づき治療を行うことで、ほとんどのケースで子宮内フローラを改善することができます。

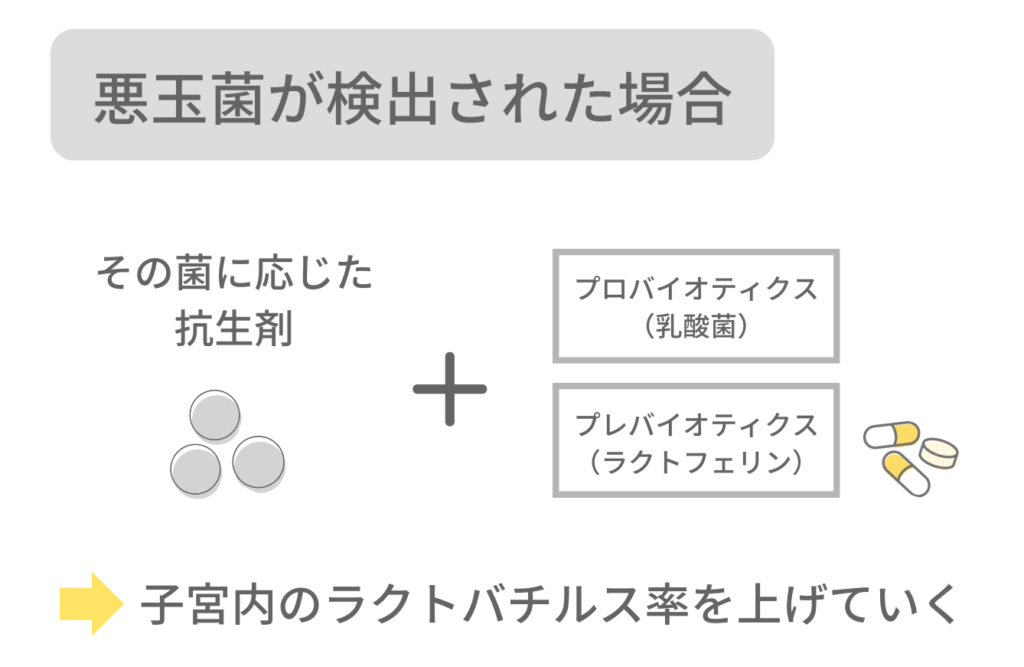

子宮内フローラの治療方法

基本的に、子宮内フローラの検査結果に応じた治療を行っていきます。検査で、悪玉菌が検出された場合は、それに応じた抗菌薬により悪玉菌を排除します。その後、プロバイオティクス(乳酸菌)とプレバイオティクス(ラクトフェリン)を摂っていただき、子宮内のラクトバチルス率を上げていきます。

そして当院では、治療の結果、子宮内フローラが改善したかを再検査で確認してから次のステップに進むようにしています。

▶【子宮内の乳酸菌を増やす方法】妊娠・出産率にも影響するラクトバチルスとは?について、医師が解説した記事はこちらからご覧いただけます。

着床の窓を調べる検査の紹介

日本では、現在2つの検査が着床の窓を調べる検査として、先進医療に認定されています。(2024年11月末時点)

適応症や技術内容に関しては、厚生労働省の以下ページからご確認いただけます。なお、先進医療において、着床の窓を調べる検査は「子宮内膜受容能検査」という名称で記載されています。

▶不妊治療において、保険診療と併用できる先進医療とは?についてはこちらから

着床の窓を調べる検査が対象となる方は?

当院では、反復着床不全(良好胚を2回移植しても上手くいかなかった場合)の方に対し、着床の窓の検査を勧めています。

なお、先進医療として受ける場合においても、適応症は「不妊症(卵管性不妊、男性不妊、機能性不妊又は一般不妊治療が無効であるものであって、これまで反復して着床又は妊娠に至っていない患者に係るものに限る。) 」と記載されています。

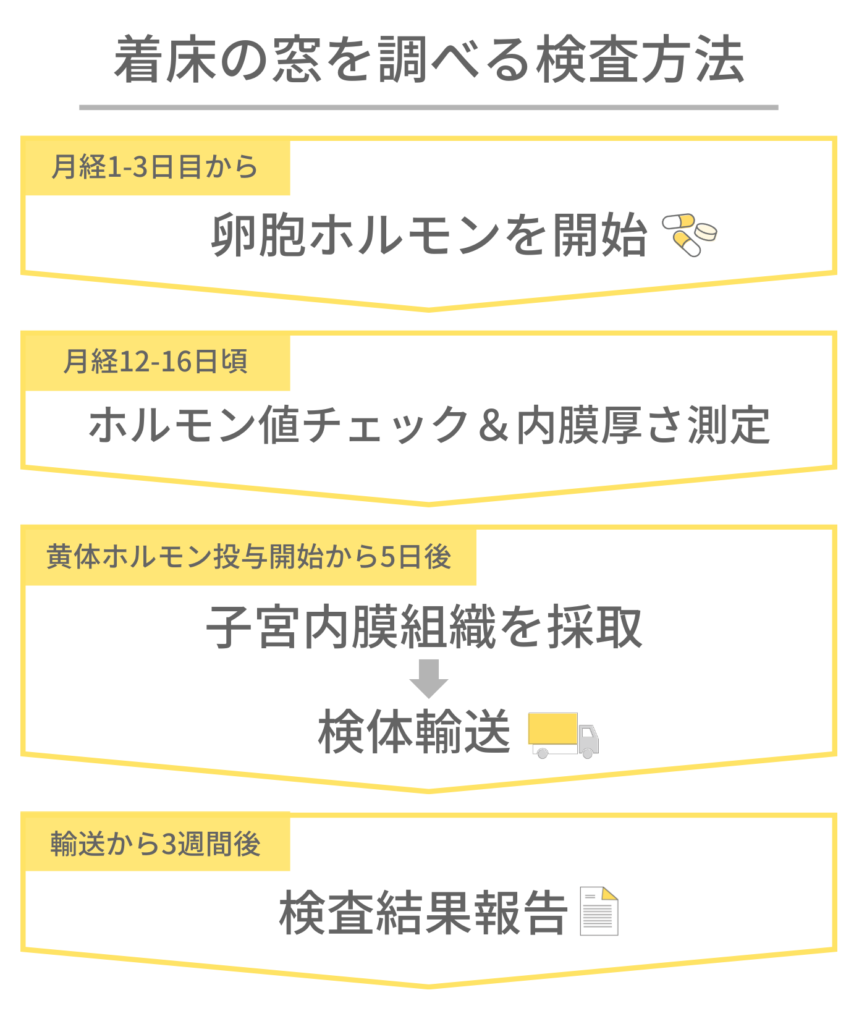

着床の窓を調べる検査方法

体外受精や顕微授精で得られた胚(受精卵)の移植と同じ環境で検査を行うため、ホルモン補充周期と同じ薬を同じスケジュールで使用し検査を実施します。なお、自然周期で行うこともあります。

① 月経1~3日目から子宮内膜を厚くする卵胞ホルモン(エストロゲン)を開始

② 月経12~16日頃に採血を行い、ホルモン値をチェック。またエコーにより内膜の厚さを測定

③ 黄体ホルモン(プロゲステロン)の投与を開始してから5日後に子宮内膜組織を採取

④ 検体を検査会社に輸送し、約3週間後に結果がでる

※着床の窓の検査を行った周期に胚移植は行えません。

着床の窓にあわせた胚移植

胚盤胞の移植は、排卵日ないし黄体ホルモン投与(ホルモン補充周期で凍結融解胚移植を行う場合)から5日後が良いとされていますが、

着床の窓の検査結果で推奨された時期が異なる場合、移植の時間をずらしたり黄体ホルモンの開始日をずらすことで、最適な時期での胚移植を行うようにしていきます。

胚盤胞と子宮内膜の状態を合わせる

胚盤胞とは、採卵後5日間程度培養して、着床の準備が整った胚のことです。

受精から5日目の胚盤胞を移植する場合は、子宮内膜も受精から5日目の着床の窓の時期に移植することが大事です。この場合、移植後すぐに着床が始まります。

このように胚の成長と子宮内膜の状態を合わせてあげることが大切です。

着床の窓はすぐ変わる?変わらない?

大きな体重変動がない限り、3年程度は着床の窓が変わることはないとされています。

だからこそ、慢性子宮内膜炎など、着床の窓に影響を与える要因を排除したうえで、しっかり調べると良いでしょう。

また、着床の窓を調べたのち、妊娠・出産を経験された方は、普通分娩でも帝王切開であっても、分娩により子宮が外界に開放されてしまうので、改めて調べられた方が良いと言えます。

着床の窓はいつ調べるべき?のまとめ

今回は、着床の窓についてご紹介しました。体外受精や顕微授精で得られた良い胚を移植してもなかなか妊娠できないという場合、子宮側の要因を調べる検査の一つとして、着床の窓検査を検討されるのも一つの方法です。

・着床の窓(WOI: Window Of Implantation)とは、子宮内膜が胚(受精卵)を受け入れられる状態になっている期間のこと

・着床の窓がずれてしまう要因として挙げられるのは、「慢性子宮内膜炎があること」、「黄体ホルモンの効き具合によるもの」「急激な体重の変化」の3つ

・慢性子宮内膜炎は、着床の窓の結果に影響を及ぼすことがわかってきている

・着床の窓を調べる前に、慢性子宮内膜炎の有無を確認し、慢性子宮内膜炎がある場合は、治療してから着床の窓を調べたほうが良い

・大きな体重変動がない限り、3年程度は着床の窓が変わることはないとされているが、分娩経験後は再度検査をしたほうが良い

お話を伺った先生

アトレ大森 はなおかレディースクリニック

花岡 正智 医院長

略歴:

2004年 東邦大学医学部卒業

2004年 – 2005年 三井記念病院にて初期研修(一部は東京大学附属病院)

2006年 三井記念病院産婦人科

2007年 国立成育医療センター周産期診療部レジデント

のちに臨床研究員

2011年 学位取得:東邦大学大学院医学研究科

東日本大震災後時の医療支援 気仙沼市立病院

宮城県立こども病院

2013年 離島支援 沖縄県立八重山病院(石垣島)

2014年8月 – 2022年3月 はなおかIVFクリニック品川 院長

2022年4月 はなおかレディースクリニック 院長

資格:

・医学博士

・日本産科婦人科学会専門医

・周産期専門医(母体・胎児)

・臨床遺伝専門医

・生殖医療専門医

人気記事

-

ラクトフェリンによる子宮内フローラの改善効果~論文からみる妊活中の摂取目安量とは

-

【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

子宮内フローラって何だろう?~生理痛・におい・性感染症など“今の悩み”から、将来の妊娠・出産まで関わる菌のこと

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介