『卵子凍結のすべて|費用・年齢制限・デメリット・出産までの流れを徹底解説』

卵子は年齢と共に数と質が低減してしまうということはご存じですか?

東京都をはじめ、一部の自治体で助成が始まったこともあり、キャリアやライフプランを考えた際に、将来の備えとして卵子凍結を検討される方も増えています。

そこで今回は、岩端医院・副院長の岩端秀之医師に卵子凍結の基本的な知識から、メリット・デメリット、また凍結卵子により妊娠・出産を望む場合の流れや注意点についてうかがいました。

目次

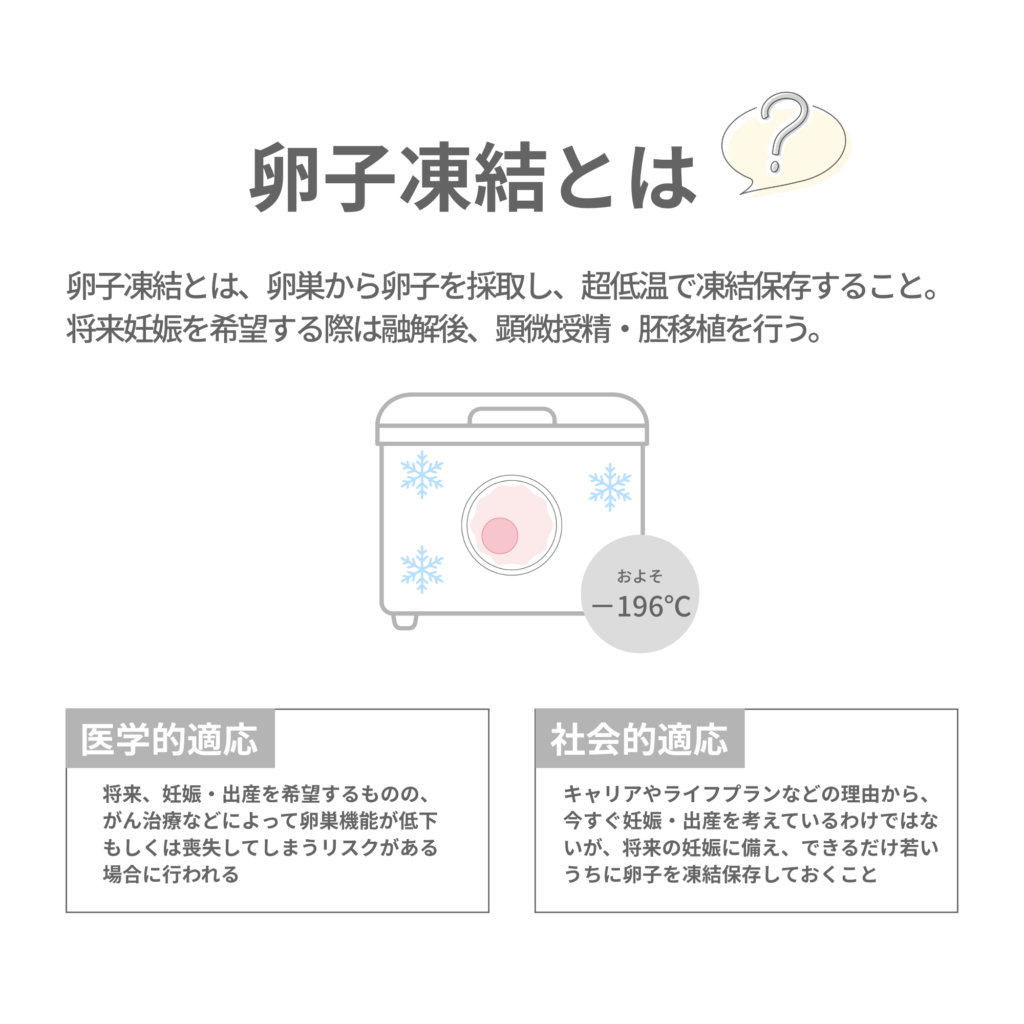

卵子凍結とは

卵子凍結とは、卵巣から卵子を採取し、超低温(およそマイナス196℃の液体窒素)で凍結保存することです。将来、妊娠を希望する際は融解後、顕微授精・胚移植を行います。

卵子凍結は大きく分けて「医学的適応」と「社会的適応」があります。

医学的適応

医学的適応としての卵子凍結は、将来、妊娠・出産を希望するものの、がん治療などによって卵巣機能が低下もしくは喪失してしまうリスクがある場合に行われます。

特に、化学療法や放射線治療は卵子の質・数を大きく損なう可能性があるため、治療前に卵子凍結を実施することが推奨されます。

このように医学的適応では「生殖機能を守る」目的が強く、各都道府県が国の支援を受け「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による一部助成を行っています。

ただし、指定医療機関での卵子凍結を行う必要があるなど条件付きでの助成となります。

『医学的適応における卵子凍結は、決定までの時間が非常に短いです。

そのため、「卵子凍結という考えがなかったが、しておけばよかった」「卵子凍結はしたものの、決定までの時間がもう少し欲しかった」という患者さんもいらっしゃいます。

昨今、社会的適応の卵子凍結については認知が広まりつつありますが、卵子凍結そのものについて理解が広まっていけばと考えています。(岩端先生)』

社会的適応

社会的適応とは、キャリアやライフプランなどの理由から、今すぐ妊娠・出産を考えているわけではないが、将来の妊娠に備え、できるだけ若いうちに卵子を凍結保存しておくことです。

近年、結婚や出産の年齢が上昇しており、40歳前後で妊活・不妊治療を始める女性も少なくありません。しかし卵子の数や質は年齢とともに減少・低下していきます。妊娠率は35歳頃から低下し、流産率が増加することもわかっています。

社会的適応での卵子凍結は保険適用外で費用は全額自己負担ですが、企業や東京都など一部自治体では卵子凍結や保管に対する助成制度も導入されています。(詳細は後述)

[参考]

東京都:卵子凍結に係る費用の助成について

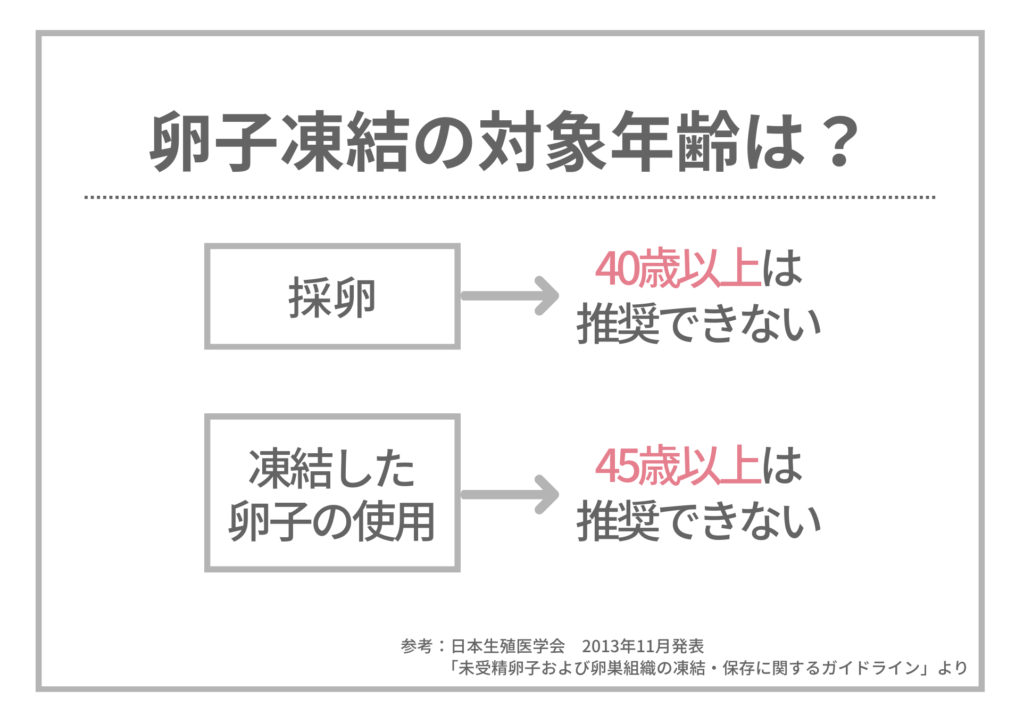

卵子凍結の対象年齢と推奨される時期

卵子は年齢とともに減少し、特に質の低下は35歳以降に顕著になることがわかっています。

そのため、日本生殖医学会は2013年11月発表の「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関するガイドライン」で、“凍結・保存の対象者は成人した女性で、

未受精卵子等の採取時の年齢は、40歳以上は推奨できない。また凍結保存した未受精卵子等の使用時の年齢は、45歳以上は推奨できない。”としています。

『妊娠率を考えた際は、できるだけ若い時期の卵子を採取しておくのが良いと言えますが、その後自然妊娠する可能性もあるため、結局、凍結していた卵子を使わないというケースもでてきます。採卵は身体的・金銭的負担もあるため、若いうちに卵子凍結を希望される方は、こういった点も踏まえ、検討いただくと良いと思います。

また、医療機関の方針にもよりますが、患者さんが希望すれば40歳を超えてでも卵子凍結を行うことはできますが、その後の妊娠を考えると周産期リスクが上昇します。そのため、推奨はできないというのがガイドラインでも示されているところです。(岩端先生)』

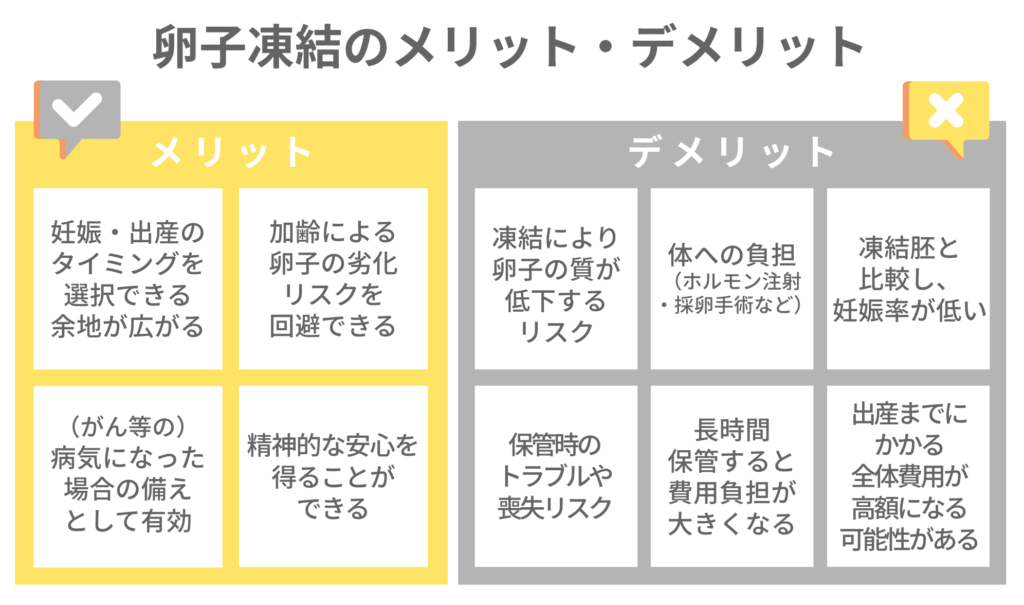

卵子凍結のメリット

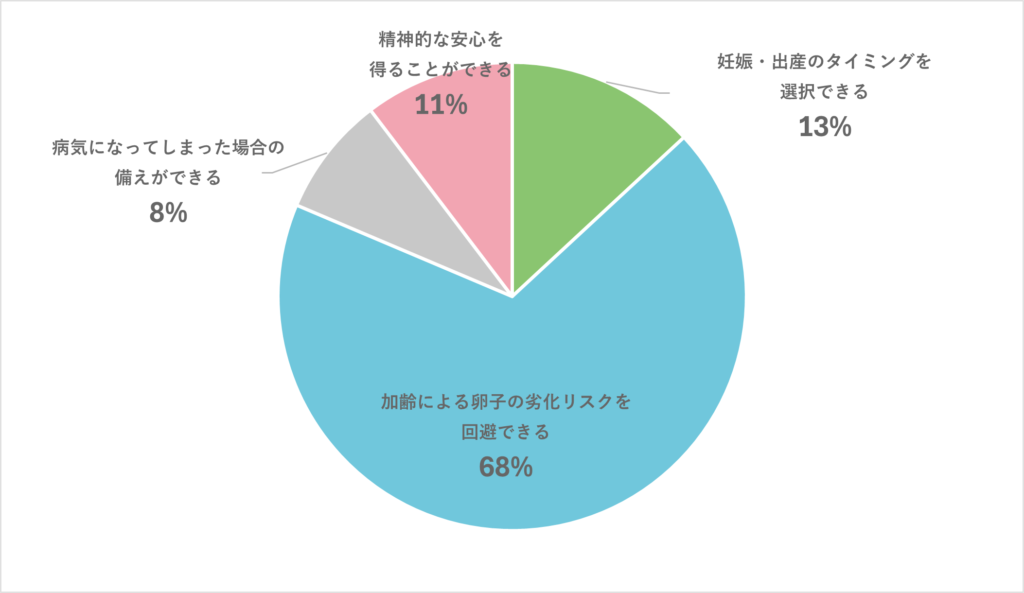

卵子凍結には「将来の妊娠の可能性を広げる」というメリットがあります。特に近年はキャリア形成やライフスタイルの多様化により、卵子凍結を検討する女性が増えています。

Varinos公式SNS(Instagram、LINE、X)で「卵子凍結の一番のメリットは何だと思いますか?」とアンケートを行ったところ、最も多かったのが「加齢による卵子の劣化リスクを回避できる(68%)」、次いで「妊娠・出産のタイミングを選択できる(13%)」、「精神的な安心を得ることができる(11%)」、「病気になってしまった場合の備えができる(8%)」という結果でした。

調査期間:2025年8月1日~8日

回答数:145

この結果から、年齢と共に卵子の質が低下するという認知が広がりつつあること、また多くの方が卵子凍結による「卵子の質の低下を防ぐこと」にメリットを感じていることが分かります。

以下では、卵子凍結の具体的なメリットを解説します。

妊娠・出産のタイミングを選択できる余地が広がる

卵子凍結の大きなメリットは、妊娠や出産のタイミングをある程度コントロールできる点です。キャリア形成、経済的な準備、パートナーとの出会いなど、妊娠・出産にはさまざまな条件が関わります。

キャリアプランやライフプランにより、妊娠を考え始める時期が遅くなると、希望通りに妊娠できず、不妊治療を始めてもなかなか結果がでず悩まれる方や諦める方もいらっしゃいます。

卵子凍結も妊娠・出産を確約するものではありませんが、比較的若いうちに採取した質の良い卵子を保存しておくことで、将来の妊娠・出産の可能性を広げることができます。

加齢による卵子の劣化リスクを回避できる

卵子の数と質は年齢とともに低下します。

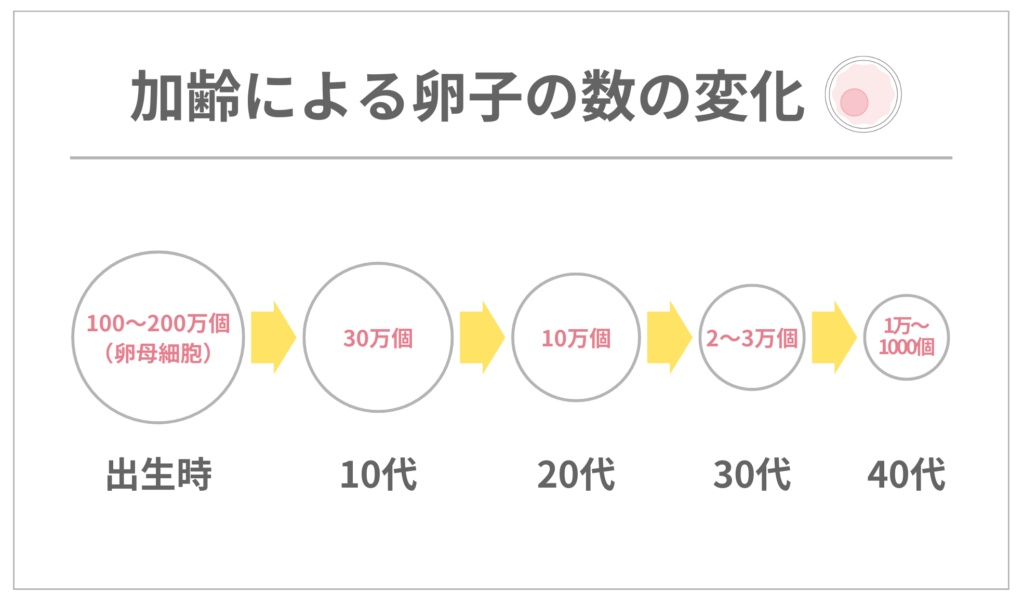

女性は生まれたときに約200万個の卵子を持っていますが、思春期には約30万個、そして毎月の排卵や自然な減少によって

40歳頃には1万~1000個まで減少する

とされています。

また、

年齢と共に、卵子に染色体異常がある割合が増えることで、妊娠率の低下や流産率の上昇につながります。

そのため、若いうちに卵子凍結を行うことで、卵子の数や質によるリスクを低減できる可能性が高まります。

(がん等の)病気になった場合の備えとして有効

例えば、がん治療での抗がん剤や放射線治療は卵巣機能を低下させ、不妊になるリスクが高まります。このことが、治療後の結婚や妊娠といった将来の可能性に影響することもあります。がん診断後はできるだけ速やかに治療を始めるべきですが、治療前に卵子凍結を行うという選択肢もあります。こうした「医学的適応」での卵子凍結は、将来の可能性を残す重要な手段と言えます。

精神的な安心を得ることができる

女性の場合、どうしても妊娠・出産にはタイムリミットがあります。すぐに妊活を始められる状況ではない方や、すぐに妊娠を望んでいない方にとっても、“将来の可能性のために今できることがある”というのは精神的な安定にもつながると言えます。

卵子凍結のデメリット

卵子凍結にはメリットがある一方で、デメリットやリスクもあります。

以下に、医学的・経済的側面から6つのデメリットを解説します。

凍結により卵子の質が低下するリスク

卵子は体外に取り出した後、急速冷凍法(ガラス化法)で保存されます。

近年の技術進歩により

凍結卵子の生存率は90%程度

とされていますが、すべての卵子が解凍後に受精・発育できるわけではありません。また卵子は凍結前に「質」を評価できないため、融解し受精させるまで妊娠に適した卵子かどうかは分からないという不確実性があります。

体への負担(ホルモン注射・採卵手術など)

自然周期においては、基本的に1度の排卵で排出される卵子の数は月に1個です。自然周期に合わせて採卵・凍結することもできますが、一度の採卵でできるだけ多くの卵子を得るために、排卵を促す排卵誘発剤等を用いる方法がとられるケースが多いと言えます。この場合、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)という副作用を引き起こす場合がある他、腹部膨満感や血栓症のリスクもあります。

また、採卵手術は局所麻酔や静脈麻酔を用いて行うことが多いですが、痛みや出血、感染のリスクがゼロではありません。術後、体調不良を訴える方もおり、身体的な負担があることは理解しておく必要があります。

[関連記事]

▶採卵に伴う3つのリスク(卵巣過剰刺激症候群(OHSS)、麻酔による合併症、腹腔内感染について)

▶採卵に関する疑問や不安を一気に払拭!採卵前の過ごし方や静脈麻酔、OHSSや下痢などの体調不調、流産後の卵の質など

凍結胚と比較し、妊娠率が低い

卵子単体で凍結する場合、受精後に胚まで育ててから凍結する

「凍結胚」に比べて妊娠率が低くなる

と報告されています。

『体外受精(顕微授精)の場合、基本的に採卵で得た卵子はすぐに受精させ、分割が進み分割期胚や胚盤胞に到達したものを凍結します。しかし、卵子凍結の場合は、受精できるか、分割が正常に進むかを評価することはできません。そういった意味では、凍結卵子の場合、1個当たりの妊娠率は下がると言えます。(岩端先生)』

こういった点も踏まえ、「卵子を凍結したから必ず妊娠できる」とは限らず、あくまで将来の妊娠可能性を「高める」手段である点を理解することが重要です。

保管時のトラブルや喪失リスク

卵子は液体窒素タンク内でマイナス196℃の環境で保存されます。日本国内の医療機関では厳格な管理が行われており、保管中のトラブルはほとんど報告されていませんが、リスクがゼロとは言い切れません。

長期間保管すると費用負担が大きくなる

卵子凍結には採卵費用だけでなく、毎年の保管費用がかかります。保管費用は凍結する卵子の個数によっても変動しますが、

年間で数万円~10万円程度が目安

となります。卵子凍結から融解・受精までの期間が長くなるほど、総額が高額になります。

卵子凍結や保管費用を対象とした助成について

現在、卵子凍結は基本的に自由診療のため全額自己負担ですが、例えば東京都では、社会的適応による卵子凍結の費用のほか、卵子凍結をした次年度以降も、保管に係る調査に回答した際に、1年ごとに一律2万円受け取ることができます(令和10(2028)年度まで実施予定)。

一方、医学的適応(がん治療前など)の場合は、各都道府県が国の支援を受け「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による一部助成を行っており、費用負担を軽減できる可能性があります。

出産までにかかる全体費用が高額になる可能性がある

卵子凍結や保管費用だけではなく、凍結した卵子を用いて妊娠を希望する際の受精・培養・胚移植の費用も考慮する必要があります。

2022年4月より体外受精などの不妊治療が保険診療となりましたが、社会的適応による凍結卵子で妊娠を目指す場合、保険適用外となり、全額自己負担で進めることになります。体外受精1回あたりの費用は30万~50万円が目安であり 、複数回行う場合は総額が数百万円になる可能性もあります。

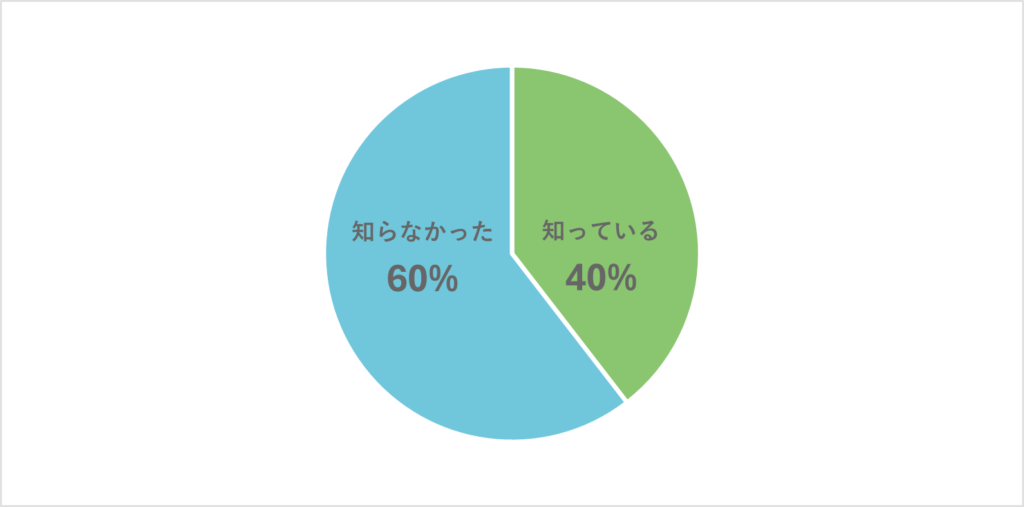

凍結保存した卵子を使い、受精・移植する場合、全額自己負担になる!?6割が「知らなかった」と回答

Varinos公式SNS(Instagram、LINE、X)で「凍結した卵子を使って、その後、受精・胚移植する場合、保険が適用されないということは知っていますか?(2025年8月時点)」とアンケートを行ったところ、60%が「知らなかった」と回答しました。

この結果からも「将来、顕微授精により妊娠を望む場合、不妊治療時と同様に保険診療でカバーされる」と誤解されている方も少なくないことがうかがえます。

アンケート期間:2025年8月1日~8日

回答数:129

卵子凍結を希望される方は、卵子凍結や保管費にかかる費用だけではなく、その後凍結した卵子を使って受精・培養・移植するまでの費用も考えた上で、検討されると良いでしょう。

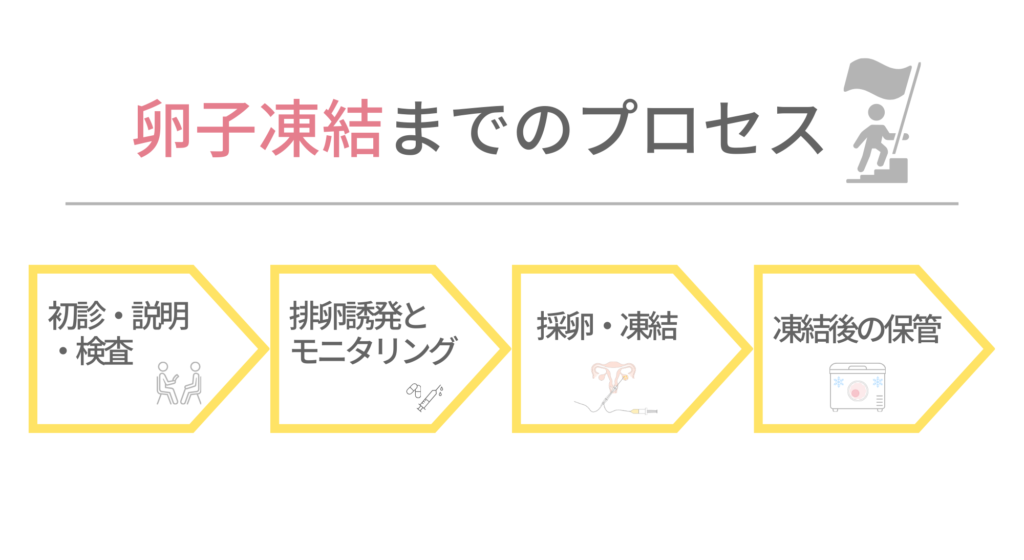

卵子凍結までのプロセス

卵子凍結は、数日で完結するものではなく、複数のステップを踏む必要があります。以下で、一般的な卵子凍結のプロセスを説明します。

初診・説明・検査

まずは専門クリニックを受診し、医師から卵子凍結の目的やメリット・デメリット、リスクについて説明を受けます。その後、血液検査や超音波検査を行い、卵巣の予備能(AMH値)やホルモンバランスを確認します。

また、性感染症検査や全身の健康状態の確認も必要です。これらの結果をもとに採卵方法や排卵誘発のスケジュールを決めます。

排卵誘発とモニタリング

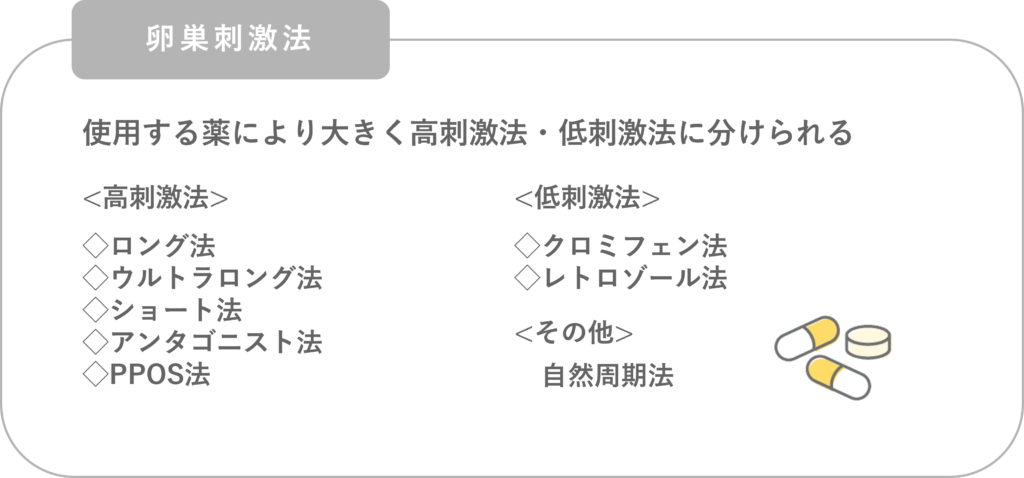

卵子は自然周期では1回に1個しか排卵されませんが、凍結の効率を高めるために、多くの場合、ホルモン注射で複数の卵胞を育てます。これを「排卵誘発」と呼びます。排卵誘発の方法はいくつかあり、期間や通院頻度、使用する薬剤が異なります。

そして、超音波や血液検査で卵胞の発育を確認しながら、採卵へと進みます。

[関連記事]

▶排卵誘発方法別:採卵までのスケジュールやメリット・デメリット

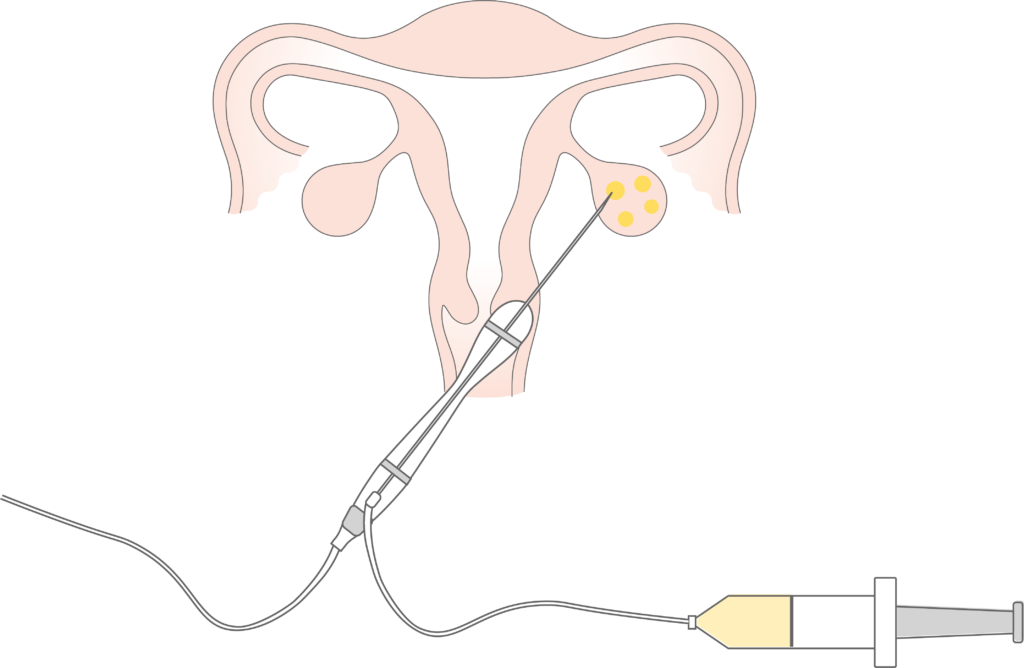

採卵・凍結

卵胞が十分に育ったタイミングで、経腟で卵子を採取します。採卵は短時間で終わる手術ですが、静脈麻酔や局所麻酔を行うケースが多いため、採卵当日はできるだけ体に負荷がかからないように過ごしていただきます。

なお、採取された卵子はその日のうちに凍結されます。

[関連記事]

▶採卵までのステップと採卵当日の流れ を詳しく解説!

▶採卵の痛みはどれくらい?痛みの原因や痛みを和らげる方法

凍結後の保管

凍結卵子は液体窒素タンクの中でマイナス196℃の環境に保管されます。この状態下では代謝活動が停止するため、基本的には劣化せず、長期保存が可能です。

保管期間は医療機関によって異なりますが、1年ごとの更新契約制を取っているケースが多いと言えます。

なお、

技術的には半永久的に保存が可能ですが、母体の年齢による妊娠・出産のリスクを考慮し、保管期限をご本人の50歳の誕生日前日まで

としている医療機関も少なくありません。

凍結した卵子を用いた胚移植までのプロセス

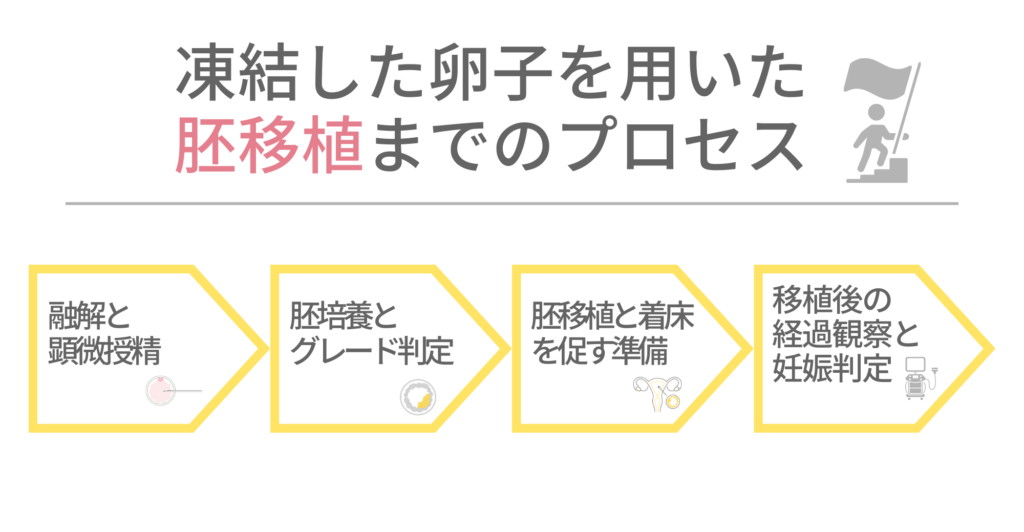

卵子凍結は「将来の妊娠への備え」ですが、実際に妊娠・出産につなげるためには、融解後に顕微授精を行い、胚(受精卵)を発育させ、子宮に戻す「胚移植」が必要です。以下で、凍結した卵子から胚移植、妊娠判定までのプロセスを紹介します。

融解と顕微授精

妊娠を希望するタイミングで凍結した卵子を融解します。

融解の成功率は90%前後と報告されており、すべての卵子が必ず生存できるわけではありません。

融解した卵子は体外受精(ふりかけ法)ではなく、基本的には1つの卵子に1つの精子を直接注入する「顕微授精(ICSI)」によって受精させます。

これは卵子凍結により卵子の透明帯(外殻)が硬くなり、精子が卵子に入り込むのが難しくなるためです。

胚培養とグレード判定

受精した卵子は培養液の中で数日間育てられます。この過程で細胞分裂が進み、胚盤胞と呼ばれる段階まで発育することが理想とされています。

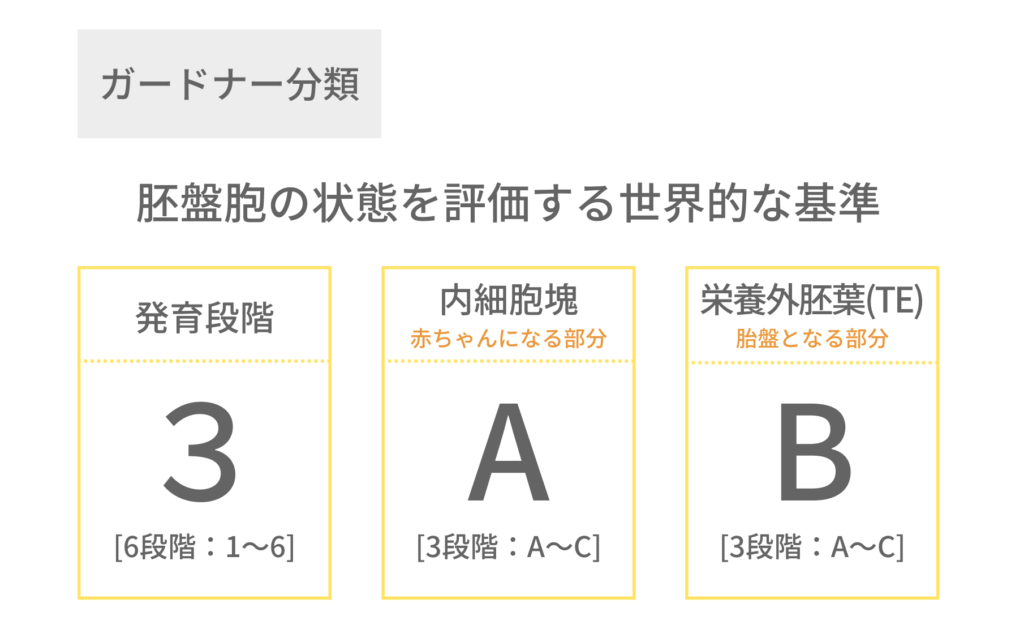

その後、培養士によって胚の「形態学的評価(ガードナー分類)」が行われ、妊娠に適した胚かを評価するグレードが付けられます。グレードの高い胚ほど妊娠の可能性が高いとされていますが、実際に染色体異常がないかなどはPGT-A(着床前胚染色体異数性検査)を行わないと正確にはわかりません。

*ガードナー分類とは

胚盤胞の状態を評価する世界的な基準。

胚盤胞の発育段階を6段階で表し、また将来赤ちゃんになる内細胞塊(ICM)と胎盤となる栄養外胚葉(TE)をそれぞれA~Cで評価する。

[関連記事]

▶流産の確率を下げるPGT-A(着床前胚染色体異数性検査[着床前ゲノム検査])とは?

胚移植と着床を促す準備

複数の卵子を融解し、顕微授精・培養をした場合、評価の高い良好胚を優先順位高く母体の子宮内に移植します。

胚移植の方法は、自然周期とホルモン補充周期があり、子宮内膜の厚さやホルモン値を確認しながら、着床の成功率を高めます。

胚移植自体は10分ほどで終わり、痛みはほとんど感じないという方が多いようです。

[関連記事]

▶移植しても着床しない「着床不全(着床障害)」の原因や検査・治療法を紹介

移植後の経過観察と妊娠判定

胚移植の後は数日~2週間ほど経過観察期間に入り、着床の有無を血液検査(hCG値測定)や超音波検査で確認します。妊娠判定までの期間は、精神的な緊張が伴いやすいと思いますが、できるだけリラックスして過ごすようにしましょう。

妊娠が成立すれば通常の妊娠経過と同じく母子健診へと移行しますが、残念ながらすべてが着床・妊娠に至るわけではないため、複数回の移植が必要になるケースも少なくありません。

[関連記事]

▶胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?胚を移植してから着床するまでの流れと期間についても詳しく解説!

▶胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

卵子凍結にかかる費用~保険適用や助成制度について

卵子凍結は医学的にも社会的にも重要な選択肢ですが、費用面での負担が大きいことがデメリットのひとつです。不妊治療の一部は保険適用になっていますが、卵子凍結は基本的に自由診療です。そのため、どのくらいの費用がかかるのか、助成制度はあるのかを事前に理解しておくことが大切です。

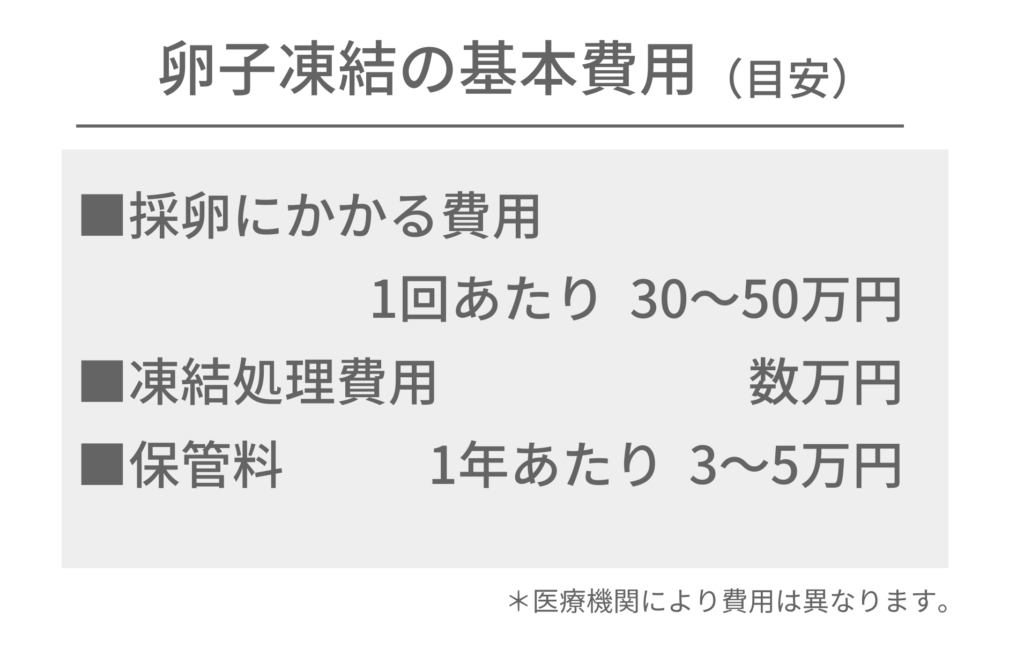

卵子凍結の基本費用(採卵・凍結・保管)

卵子凍結の費用は大きく

・採卵に向けての検査

・排卵誘発

・採卵

・卵子凍結処理

・保管料

に分かれます。

費用は医療機関によっても異なる他、排卵誘発の方法や採卵個数によっても変動します。

1回あたり30~50万円程度、凍結処理費用は数万円、さらに保管料は年間数万円が目安

となります。

ただし、採卵は1回で十分な数の卵子が得られるとは限らず、複数回必要になる場合もあります。そのため、トータルで100万円を超えるケースも少なくありません。

医療機関によっては、卵子凍結にかかる費用をWebサイト上で公開していますので、事前にご確認いただくと良いでしょう。

年単位の保管費用の相場

保管料は凍結する医療機関によって価格設定方法が異なるため一概には言えませんが、

1年あたり3万~5万円を目安

にしていただくとよいでしょう。

その場合、10年間保管すると30万~50万円程度かかる計算になり、長期にわたり保存すると保管費だけでも高額となります。また、毎年更新手続きを行わないと廃棄されてしまうケースもあるため注意が必要です。

公的医療保険や自治体の助成制度について

社会的適応(キャリアやライフプランの理由)、そして医学的適応(がん治療など生殖機能に影響する治療を受ける場合)による卵子凍結は、現在のところどちらも自由診療となり保険診療対象外です。

ただし、お住いの地域や条件によっては、助成制度が対象となる場合もあります。

社会的適応による卵子凍結の助成制度

社会的適応による卵子凍結に対し、助成を行っている自治体は多くありませんが、一部の自治体では助成を行っています(2025年9月1日時点)。

対象者や対象要件は自治体により異なりますので、詳細は各自治体のページでご確認ください。

【東京都 卵子凍結に係る費用の助成】

[対象者]

東京都に住む18歳から39歳までの女性 (採卵を実施した日における年齢)

[対象要件]次のすべてに該当する方

1.都が開催する卵子凍結に係る費用の助成対象者向け説明会へ参加した後、調査事業への協力申請を行い、協力承認決定を受けること。

2.本人が説明会に参加した日から1年以内に、卵子凍結に係る医療行為を開始すること。

3.説明会への参加を申し込んだ日から未受精卵子の凍結が完了し、都へ申請する日までの間、継続して東京都の区域内に住民登録をしていること。

4.説明会へ参加した日以降に、登録医療機関において医療行為を開始すること。

5.採卵を実施した日における対象者の年齢が18歳以上40歳未満であること。

6.凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供を行わないこと。また、海外への移送は行わないこと。

7.凍結卵子を用いて生殖補助を実施する場合は、必ず夫(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の精子を使用すること。

8.卵子凍結後も都の実施する調査に対し、継続的に回答すること。(調査は令和10年度まで実施)

9.調査協力助成を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に係る給付の対象とならないこと。

[助成額]

・卵子凍結を実施した年度:上限20万円

・次年度以降、保管に係る調査に回答した際に、1年ごと 一律2万円 (令和10(2028)年度まで実施)を予定

詳細→https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/shussan/ranshitouketsu/touketsu/gaiyou

【山梨県 卵子凍結支援事業】

[対象者]次の 1 及び 2 を満たす方

1.18歳~39歳の方(採卵日の年齢)

2.山梨県内に住所がある方(申請日時点)

[補助額]医療機関(及び調剤薬局)に支払った総額の1/2を補助

上限額:

・県内医療機関で実施した場合・・・上限20万円

・県外医療機関で実施した場合・・・上限10万円

[補助回数]通算2回

詳細→https://www.pref.yamanashi.jp/kosodate/20240815.html

【千葉県柏市 社会的卵子凍結の費用助成】

[対象者]

1.採卵時に18歳~39歳以下の女性

2.登録時~採卵~還付申請まで柏市に住民票がある方

3.現在不妊治療中でない、かつ不妊症と診断を受けたことがない方

4.これまでに柏市で、卵子凍結費用助成を受けたことがない方

5.令和7年9月1日以降に採卵に向けた受診を開始される予定の方[条件]

6.費用助成を受けるにあたり、採卵前に事前登録および、説明動画の視聴が必要

[助成金額]

上限20万円(1人1回限り)※初年度の保管料も含む

詳細→https://www.city.kashiwa.lg.jp/boshihoken/precon/ranshi/250901.html

【大阪府 プレコンセプションケアに取組む女性への支援 ~大阪府早発卵巣不全患者等妊よう性温存治療助成試行事業について】

[対象者]次のすべてに該当する方が対象

1.卵子凍結のための採卵日から卵子凍結に係る本事業の助成金の交付申請日時点までの間において、継続して大阪府内に住所を有すること

2.卵子凍結のための採卵日時点における年齢が満39歳までの女性

3.医療機関において、早発卵巣不全の診断を受けていること又は本事業の助成金の交付を受けて受検したAMH検査の結果が1.00 ng/mL以下であり、AMH検査を受検した医療機関の医師から卵子凍結の実施が適当と認められていること

4.採卵日時点において婚姻(事実婚を含む)をしていないこと

[助成の上限額]

20万円

なお、1つの採卵周期当たりの上限金額は

・採卵したものの卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止した場合: 10万円

・上記以外の場合:20万円

[助成回数の上限]

1人1回限り

ただし同一年度内に実施されたものは、上限額の範囲内で合算して申請可能

詳細→https://www.pref.osaka.lg.jp/o100040/kenkozukuri/boshi/souhaturansou.html

*大阪府は池田市も「卵子凍結費用助成事業」を行っており、凍結保存費用や保存継続費用の助成を行っています。

【兵庫県姫路市 令和7年度卵子凍結費用助成事業】

[対象者]次の1から6すべてに該当する人

1.採卵実施日が令和7年4月1日以降であること

2.採卵実施日において、18歳以上39歳以下であること

3.採卵実施日から助成金を申請するまでの間、継続して姫路市に住民登録があること

4.「プレコンセプションケアってなあに?」(姫路市)と、「ノンメディカルな卵子凍結をお考えの方へ」(日本産科婦人科学会)の動画を視聴していること

5.市が行う追跡調査に協力できること

6.過去に本事業による助成を受けたことがないこと

[助成内容]

1人1回限り、上限40万円

(採卵準備のための投薬、採卵、卵子の凍結、凍結卵子保管料の一部)

・採卵2回以上した場合や数年分の保管料をまとめて支払った場合は、合わせて申請することも可能

・採卵したが、卵子の凍結に至らない場合も上限40万円で助成

詳細→https://www.city.himeji.lg.jp/kurashi/0000030628.html

医学的適応による卵子凍結の助成制度

様々な都道府県が国の支援を受け「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」による一部助成を行っています。

『日本・がん生殖医療学会が指定施設を管理しているのですが、その指定施設で卵子凍結や不妊治療を実施するというのが条件の一つになっています。

最近では、がん治療前に卵子凍結などの話を医師からされるケースが増えていますが、当然ながら命が最優先ですし、がん治療を行う医療施設が不妊治療クリニックと提携しているかなども関係してきます。がんと診断されてから、治療までの間に卵子凍結まで考える精神的な余裕がないかもしれませんが、がん治療後の人生も考え、卵子凍結という選択肢があることを知っておくと良いと思います。(岩端先生)』

【「東京都若年がん患者等生殖機能温存治療費助成事業」の場合】

[対象者]

生殖機能に影響するおそれのある治療等として、東京都が認めるいずれかの原疾患の治療を受ける(受けた)方

[助成の範囲]

生殖機能温存治療

凍結更新

卵巣組織再移植(卵巣組織を凍結した場合)

妊娠のための治療

[助成上限額]

卵子凍結:30万円

卵巣組織凍結:70万円

卵巣組織再移植:60万円

[助成回数]

・患者1人につき、2回まで

ただし、卵巣組織凍結及び卵巣組織再移植は、それぞれ1回まで

助成内容や条件、費用は都道府県によって異なります。詳細はお住まいの都道府県の情報をご確認ください。

卵子凍結に関するQ&A

卵子凍結に関して、多くの方が疑問を感じやすい点について、岩端先生にうかがいました。

妊娠成功率は卵子凍結時の年齢だけではなく、移植する時の年齢も関係~それぞれ何歳までに行うべき?

卵子の質は年齢とともに低下し、特に35歳を超えたあたりから妊娠率・出生率の低下が顕著になります。そのため、35歳頃までに卵子凍結を検討されると良いでしょう。

40歳を超えると凍結しても妊娠に至る可能性が低下することもあり、日本生殖医学会においても、未受精卵子等の採取時の年齢は、40歳以上は推奨できないとしています。

卵子は若い時に保存しても、実際に妊娠・出産を目指す時の母体年齢も影響します。子宮や全身の健康状態は年齢とともに変化し、高齢出産では妊娠高血圧症候群や帝王切開率の増加などのリスクが高まることからも、日本生殖医学会では、凍結保存した未受精卵子等の使用時の年齢は、45歳以上は推奨できないとしています。

そのため、卵子凍結を検討する場合は「保存のタイミング」だけでなく「使用するタイミング」も考える必要があります。

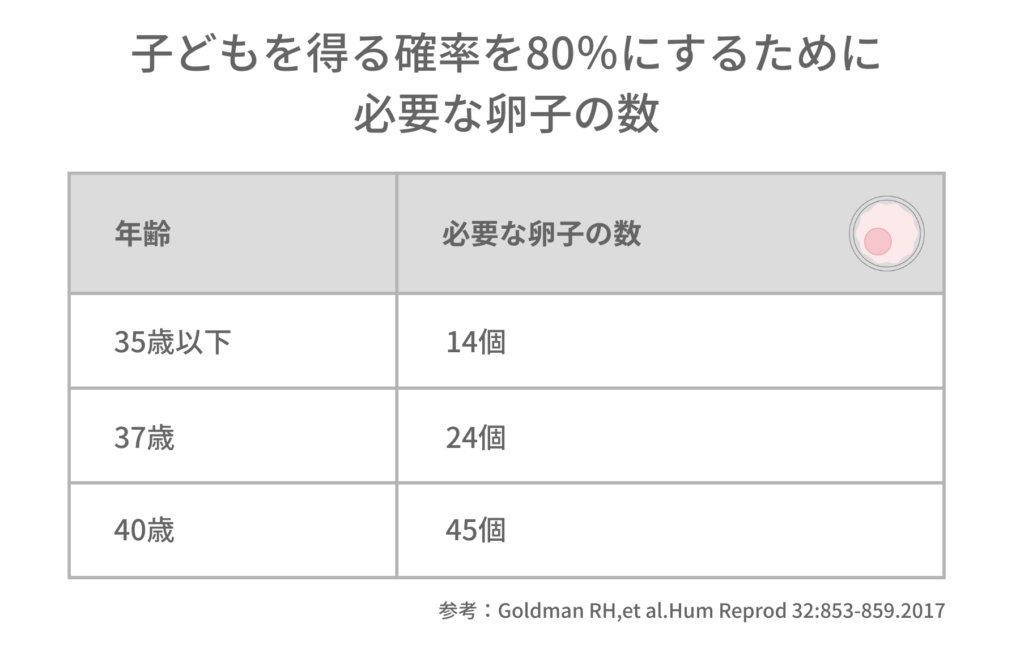

何個くらい卵子を凍結すれば安心?

1人の子どもを得るために必要な卵子数は年齢によっても異なります。*

35歳以下の場合、10個の卵子を得ることができると、子どもを1人得られる可能性は70%程度とされていますが、40歳になってくると、30%まで低下します。つまり、加齢とともに卵子の数が必要ということになりますが、卵子は加齢と共に減少し、数を確保するのが難しい方もいらっしゃいます。

また、1回の採卵で得られる卵子の数には個人差があるため、医師と相談しながら凍結保存する卵子の目標数を設定するとよいでしょう。

*[参考]Predicting the likelihood of live birth for elective oocyte cryopreservation: a counseling tool for physicians and patients

凍結した卵子は何年使える?

理論上は半永久的に使えると思いますが、はっきりとした根拠があるわけではありません。

凍結卵子の融解時の生存率も90%程度と比較的高いと言えますが、周産期リスク等を考え、女性の年齢による「保管期限」に制限を設けている施設もあります。

卵子凍結後、いつでも妊娠できる?

凍結卵子を解凍し、顕微授精・胚移植を行うことは可能ですが、必ずしも妊娠・出産できるとは限りません。妊娠成功率は「凍結時の年齢」だけでなく「移植時の年齢」や「子宮環境の状態」など複数の要因が関係してきます。

[関連記事]

妊娠率や出産率にも影響する子宮内フローラとは?

卵子凍結と胚(受精卵)の凍結はどう違う?

卵子凍結は未受精卵を保存する方法で、将来、パートナーの精子と受精させる必要があります。受精できる卵子かどうかも凍結の時点ではわかりません。一方、胚凍結は発育(分割)が進んだ胚(受精卵)を保存する方法です。

ただし、胚凍結はパートナーが必要であり、社会的適応の卵子凍結においては実施できません。

凍結した卵子で顕微授精を行った場合の妊娠・出産率は、高齢になってから採卵・体外受精(顕微授精)するより妊娠・出産率は高い?

基本的な考え方としては、採卵する年齢に依存します。

例えば25歳で卵子凍結した場合と35歳くらいで採卵・体外受精した場合を比べるとそこまで変わらないと言えますが、37歳、あるいは40歳以上で採卵・体外受精をする場合と比べると若年で卵子凍結されたほうが妊娠率・出産率は高くなると言えます。

卵子凍結のまとめ

・卵子凍結とは、卵巣から卵子を採取し、超低温(およそマイナス196℃の液体窒素)で凍結保存すること

・卵子凍結は大きく分けて「医学的適応」と「社会的適応」がある。どちらも保険適用外で費用は全額自己負担だが、自治体などによっては、助成対象になる場合もある

・日本生殖医学会「未受精卵子および卵巣組織の凍結・保存に関するガイドライン」では、『凍結・保存の対象者は成人した女性で、未受精卵子等の採取時の年齢は、40歳以上は推奨できない。また凍結保存した未受精卵子等の使用時の年齢は、45歳以上は推奨できない。』としている

・卵子凍結を希望される方は、卵子凍結や保管費にかかる費用だけではなく、その後凍結した卵子を使って受精・培養・移植するまでの費用についても知っておくことが大切

・卵子の質は年齢とともに低下し、特に35歳を超えたあたりから妊娠率・出生率の低下が顕著になるため、35歳頃までに卵子凍結を検討されるのが良い

・1人の子どもを得るために必要な卵子数は年齢によっても異なる。また、1回の採卵で得られる卵子の数には個人差があるため、医師と相談しながら凍結保存する卵子の目標数を設定することが大切

この記事の監修医

岩端医院

副院長 岩端 秀之 医師

2009年 聖マリアンナ医科大学医学部 卒業

2011年 聖マリアンナ医科大学病院 産婦人科勤務

2014年 IVFなんばクリニックへ出向

2016年 シカゴ ノースウェスタン大学 留学

2023年 聖マリアンナ医科大学 産婦人科学教室 講師

2024年 岩端医院 勤務

[資格]

日本産科婦人科学会認定 専門医・指導医

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

日本周産期・新生児学会認定 専門医(母体・胎児)

日本産科婦人科遺伝診療学会認定 認定医(周産期)

日本抗加齢学会認定 専門医

日本がん・生殖医療学会認定 がん・生殖医療ナビゲーター

日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医(子宮鏡)

日本子宮鏡研究会 オフィス子宮鏡手術認定医

人気記事

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

子宮内フローラって何だろう?~生理痛・におい・性感染症など“今の悩み”から、将来の妊娠・出産まで関わる菌のこと

-

【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

子宮にとって良い菌・悪い菌とは?代表的な18の菌を解説!