不妊治療での転院で失敗しないために知っておくべきポイントと注意点

不妊治療を継続する中で、転院を検討されることもあるかもしれません。

転院が不妊治療を良い方向へ導くこともあれば、転院前と変わらない、あるいは転院前のほうが良かったと後悔してしまい元の不妊治療クリニックに戻る方もいらっしゃいます。

不妊治療は時間(年齢)との闘いでもあり、また患者さん一人一人治療内容が異なります。そのため、転院を繰り返すことが、不妊治療にとってデメリットになることもあります。

そこで、今回は不妊治療で後悔しないために、転院を検討する際に知っておくべきことについて、ファティリティクリニック東京の院長・小田原圭医師にお話を伺いました。

目次

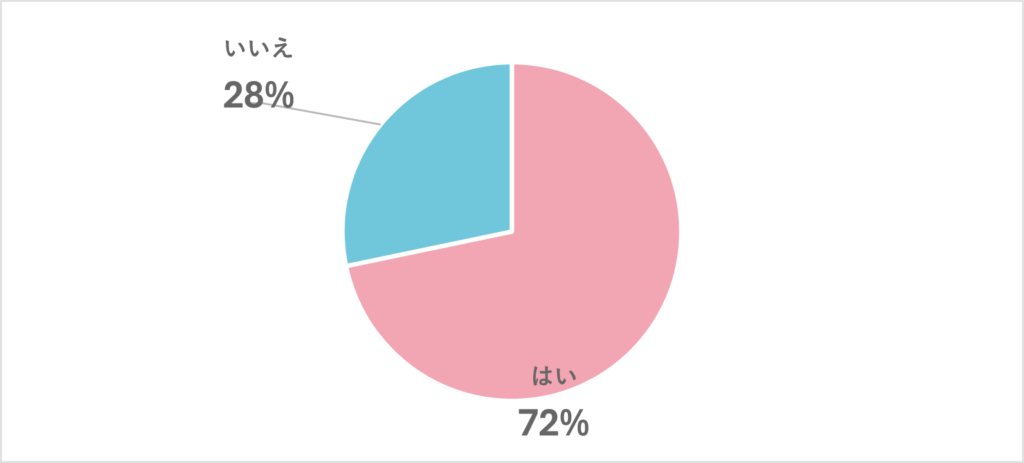

約7割が「不妊治療で転院を考えたことがある」と回答~その理由とは?

不妊治療を進める上で、転院を考える方は少なくありません。

調査期間:2024/10/25~11/1日

回答数:283

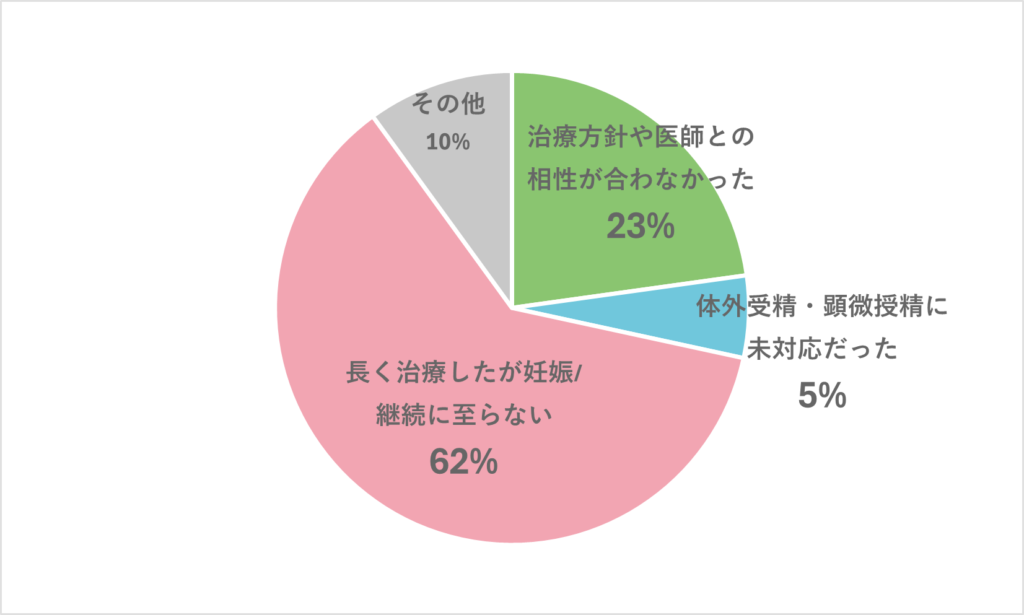

また、「不妊治療で転院を考えるきっかけとして、最も当てはまるものを教えてください。」という質問に対し、

最も多かった回答は「長く治療したが妊娠/継続に至らない(62%)」

でした。

調査期間:2024/10/25~11/1日

回答数:250

「治療方針や医師との相性が合わなかった(23%)」や「体外受精・顕微授精に未対応だった(5%)」、「通院距離が遠く、アクセスの問題で通院が困難になった」などのケースも転院を検討する理由の一つには成り得ますが、大きな動機としては時間をかけても結果が得られていない場合と言えそうです。

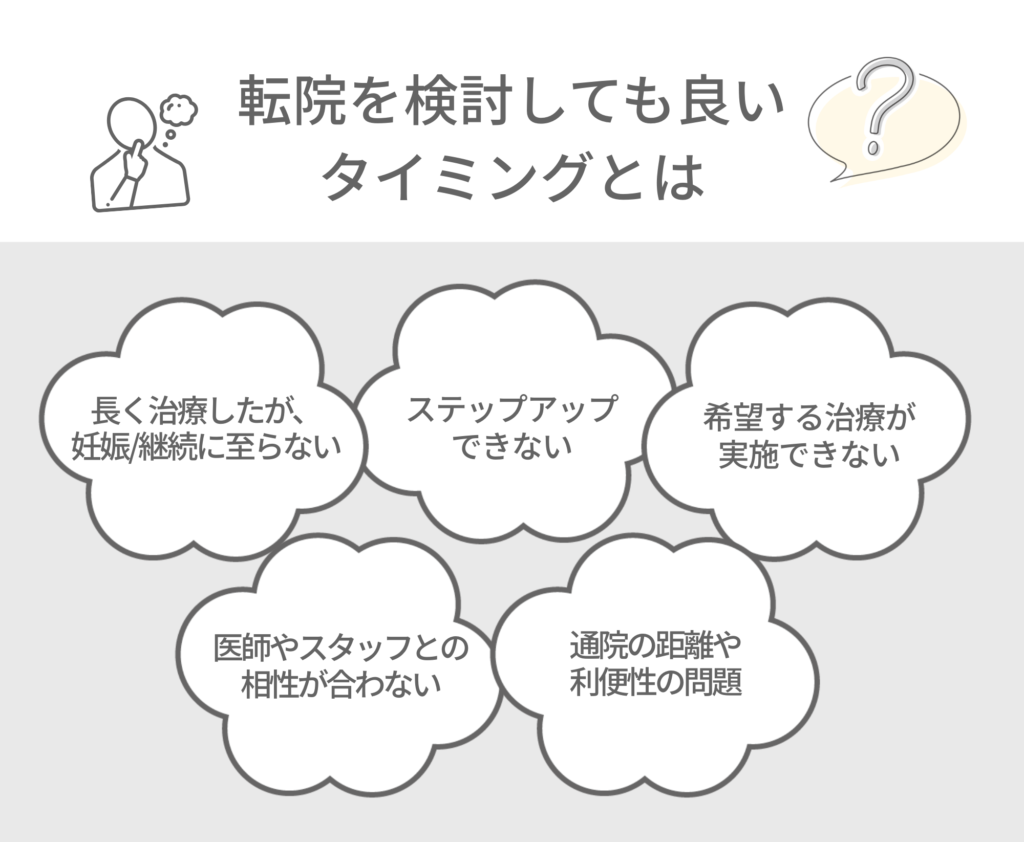

転院を検討しても良いタイミングとその理由

不妊治療を続ける中で、転院を決断するには勇気がいると思います。転院という決断が正解なのか、それとも踏みとどまり同じ医療機関で治療を継続したほうがよいのか、判断に迷った場合、以下を参考に、改めて転院について考えていただくのもよいかもしれません。

長く治療したが妊娠/継続に至らない場合

不妊治療を行う目的は、妊娠そして無事に赤ちゃんを出産することです。

そのため、同じ医療機関で長く不妊治療を行っても妊娠・妊娠継続できない場合、「自分に合う別の治療方法があるのではないか」と転院を検討される方も多くいらっしゃいます。

不妊治療を開始してから一定の期間が経過し、採卵や胚移植を繰り返しても妊娠や妊娠継続に至らない場合、他の医療機関に転院し、改めて治療を進めるのも一つの方法です。

ただし、現在不妊治療を行われている医療機関と転院先の医療機関をよく比較検討することが重要です。

転院しても実施できる治療や検査が変わらない場合、転院手続きや凍結胚の移送などの手間や費用、時間がかかるだけではなく、改めて治療が振り出しに戻ることもある

ため、慎重に考える必要があります。

ステップアップできない場合

ご自身で妊活に取り組んでもなかなか妊娠できない場合、まずはできるだけ自然に近い形での妊娠を希望し、不妊専門クリニックではなく一般の婦人科クリニックでタイミング法から始められる方もいらっしゃいます。一定期間タイミング法に取り組んでも、妊娠できない場合、人工授精や体外受精、顕微授精を検討していく必要がありますが、医療機関によっては、これらの治療に対応していないこともあります。

妊娠・出産は時間(年齢)と深く関係するため、不妊の原因を調べる検査を行いつつ、治療においても適切なタイミングでステップアップを検討することが大切と言えます。

そのため、もしタイミング法しか対応していない医療機関で一定期間妊活に取り組んでも結果が出ない場合は、体外受精や顕微授精を行っている医療機関への転院を検討されると良いでしょう。また初めから体外受精までできるクリニックで治療を受ける方がより幅広い治療法を選択できると言えます。

希望する治療が実施できない場合

高度な生殖補助医療(体外受精や顕微授精)を行う不妊治療クリニックにおいても、治療方針は異なります。

例えば、卵巣刺激の方法において、一度にたくさんの卵胞を育てる高刺激法を基本とする医療機関もあれば、低刺激法を基本とする医療機関もあります。また、新鮮胚移植を主に行う医療機関もあれば、凍結胚移植を推奨している医療機関もあります。

このように治療方針や検査の導入・実施状況は医療機関により異なるため、もし希望する治療や検査が実施できない場合は、転院を検討するのも一つの方法です。

ただし、基本的に、不妊治療クリニックの医師は、患者さんの体の状況に応じたベストな治療法を選択・提案してくれるため、希望する治療や検査が患者さんには実施できない、あるいは必須ではないこともあります。

転院を決断する前に、まずは医師に希望を伝え、医師の見解を聞くのが良いでしょう。

[関連記事]

▶卵巣刺激の高刺激と低刺激、どう違う?それぞれの方法別治療スケジュールとは

医師やスタッフとの相性が合わない場合

不妊治療は、身体的な負担だけではなく、精神的な負担も大きいため、医師やスタッフとの信頼関係がとても大切になります。

患者さんにより医師やスタッフにどのような対応や言葉を求めるかは変わってきますが、

・患者さんがご自身の体の状態や治療に関しての疑問や思いを気軽に話せる環境が整っていない

・施設の環境が快適ではない(例えば、出産される方も通われる施設で妊婦さんや新生児をみるのが辛いなど)

といった場合、不安や不満が蓄積し、治療にも影響を与える可能性があるため、転院を検討されるのも良いかもしれません。

ただし、医師やスタッフとの相性は、実際に治療を進めないとわからないこともあります。

不妊治療クリニックによっては、通院患者以外も参加できるセミナーを開催している場合もあります。事前に参加し、医師や医療機関の雰囲気をみてから転院を検討されるのも良いでしょう。

通院の距離や利便性の問題がある場合

不妊治療は、診察以外に、検査や採卵、胚移植など頻繁に通院が必要になることもあります。

そのため、自宅や勤務先からのアクセスが良いというのは、医療機関を選ぶ上での大切なポイントの一つと言えます。

もし、転居や異動などで、現在通院している医療機関との距離やアクセスが、治療を継続する上でのネックとなるのであれば、転院を考えるのが良いでしょう。

すぐに転院することがベストではない場合とその理由

『例えば、開業してから10年以上経過していて、採卵件数も1万件を超えているようなJISART(日本生殖補助医療標準化機関)*認定クリニックに通われている場合、一定以上の治療品質が担保されている医療機関に通われているとも言えます。

そのため、

同じような条件の不妊治療クリニックに転院されても治療成績が大きく変わらない可能性はあります。

また、転院する際には紹介状を準備すると今までの治療内容がわかるため転院後に受ける治療がスムーズになります。しかし紹介状だけで、今まで受けた治療の経過すべてがわかるわけではありません。そのため、場合によっては改めて検査を行わなければならないこともあります。また医師との関係性を一から再度構築しないといけないことをデメリットに感じる方もいます。

そういった意味では、継続して同じ医療機関で治療を続けるメリットが大きい場合もあるかと思います。(小田原院長)』

医療機関が開業から10年以上経過しているかどうかが治療成績に大きく影響するわけではありませんが、蓄積された経験によりスタッフ教育をはじめ、患者さんに提供できる治療やサービスのクオリティが高くなる傾向にあります。

*JISART(日本生殖補助医療標準化機関)とは

日本の生殖医療の品質を守るため、不妊治療を専門とするクリニックによって結成された組織です。3年ごとに厳しい実施規定に基づきクリニックが相互に審査を行い、一定以上の医療品質を担保しているクリニックを認定。

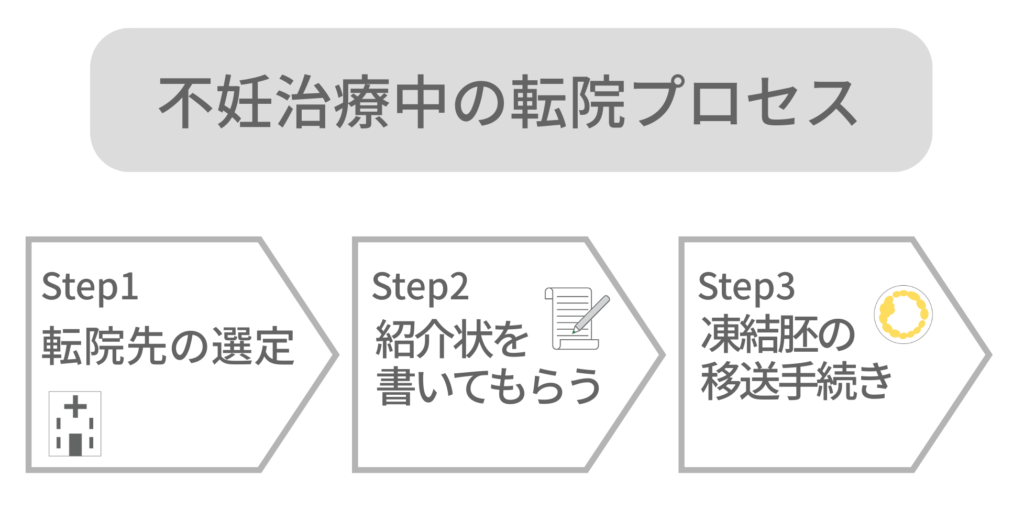

不妊治療中の転院プロセス

不妊治療を進める中で転院を決意した場合、スムーズに転院するための具体的なステップについてご紹介します。

ステップ1: 転院先の選定方法

転院先を選定する際は、現状抱えている不安や不満が解消できる医療機関を選ぶことが重要です。また、転院を決める前に、可能なら医療機関を訪問し、医師やスタッフと話をして人柄や医療機関の雰囲気が自分に合うかを確かめる、また希望の治療や検査ができるか確認するようにしましょう。最近では初診の前に無料でオンライン相談できるクリニックも増えてきていますので活用してみるのもいいでしょう。

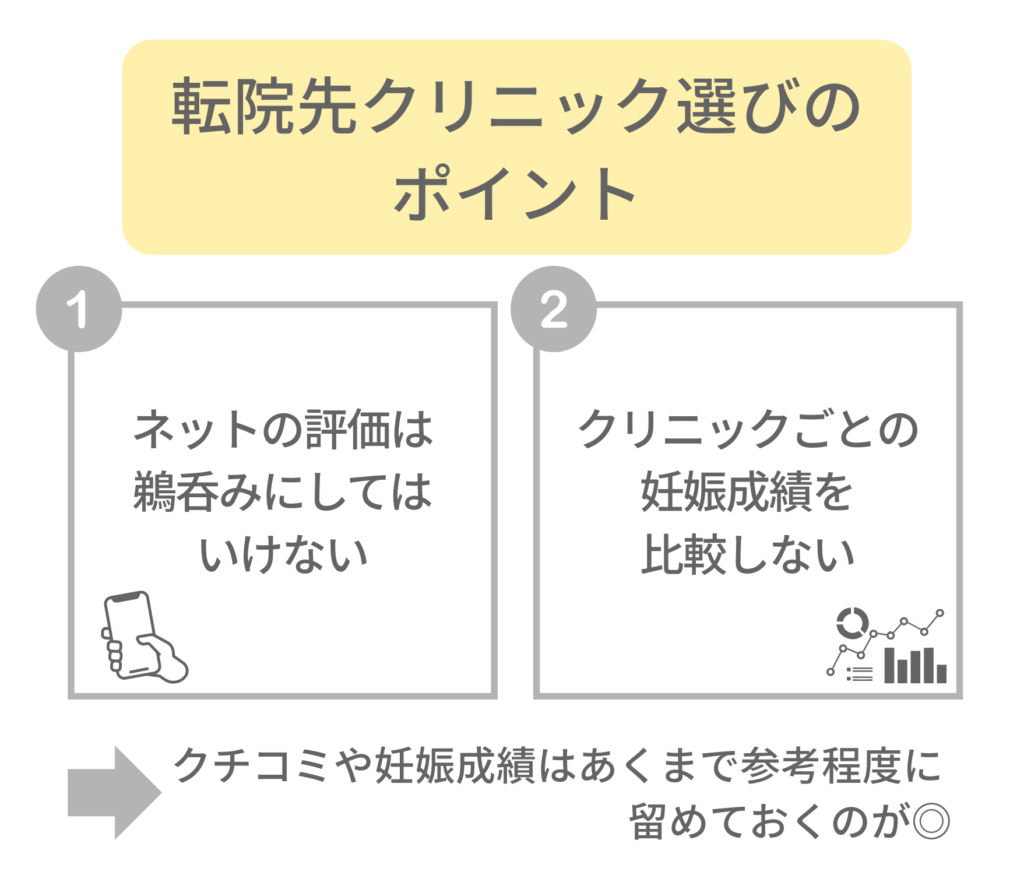

転院先のクリニックを選ぶ際は、「評価」を鵜呑みにしない

妊娠・妊娠継続という結果が得られず転院を検討する場合、クチコミや妊娠成績を重視しがちですが、あくまで参考程度に留めておくのが良いでしょう。

Point

[1]ネットの評価は鵜呑みにしてはいけない

Google Mapsやクチコミサイトでの評価は、実際の患者さんだけの評価が反映されているとは限りません。評価をコントロールする事業者が介入している可能性もあります。また、クチコミや評価を書く方は、とても満足している方やとても不満のある方が多い傾向にあり、極端な評価になっていることもあります。

[2]クリニックごとの妊娠成績を比較しない

不妊治療において、“その医療機関”で治療した方の妊娠成績は非常に気になるポイントだと思います。

医療機関によっては、妊娠率をホームページ等で紹介しているケースもあります。

ただし、全医療機関で妊娠率の出し方が統一されていないため、単純に比較することはできません。*

*JISART(日本生殖補助医療標準化機関)では、認定クリニックから統一した指標でデータを収集・集計し、生殖補助医療の詳細な臨床成績を公開しています。

ステップ2: 紹介状を書いてもらう~転院先でスムーズに治療を進めるためのポイント

転院する際には、転院先のクリニックに提出するための紹介状が必要です。この紹介状は、現在の治療内容や過去の検査結果、患者さんの医療履歴を記載した重要な書類です。紹介状は、現在通院しているクリニックに転院先情報を伝え、作成を依頼する必要があります。

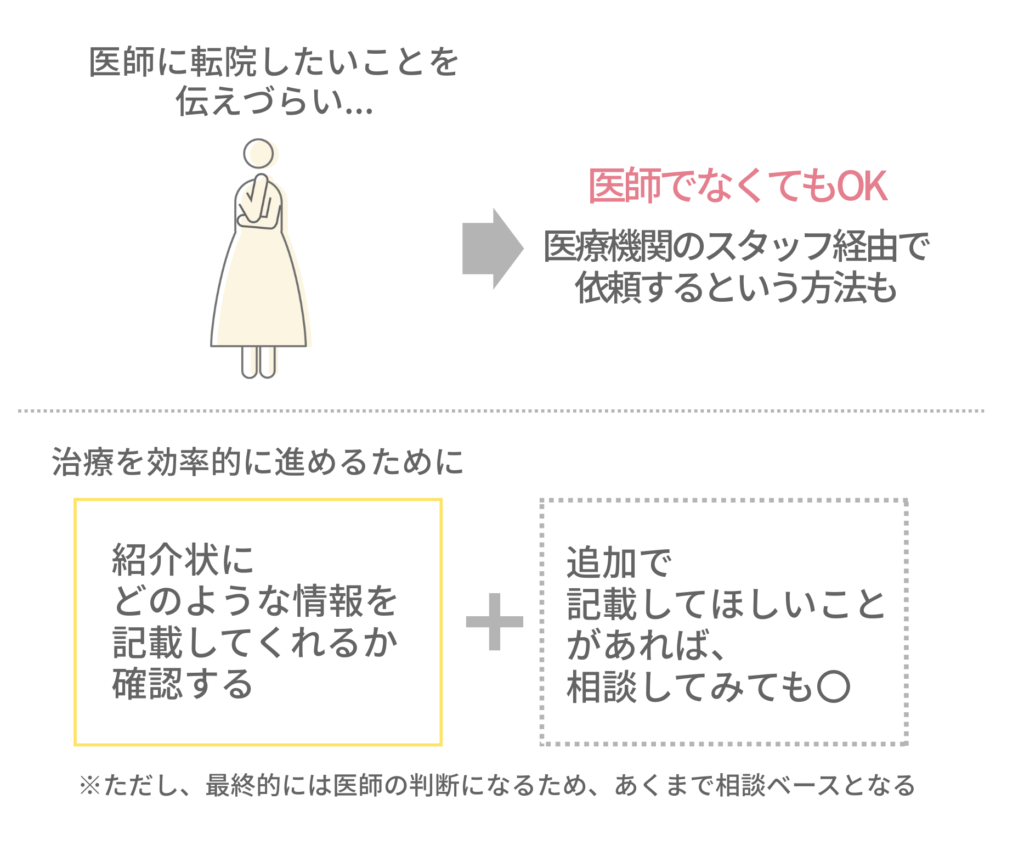

紹介状に記載する内容にルールはない。時には患者から希望を伝えてもOK

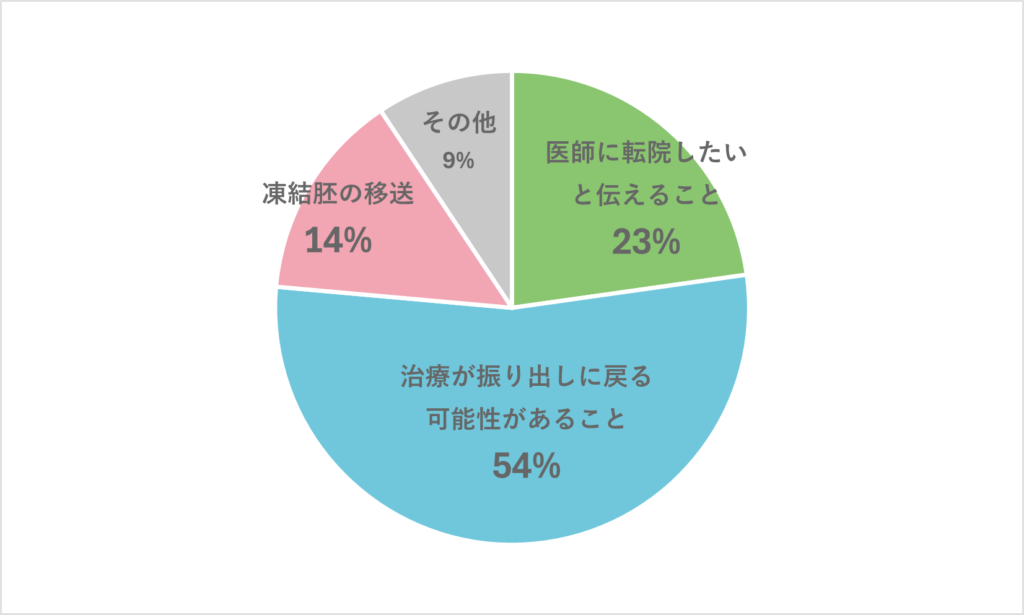

Varinosが行ったアンケートで「不妊治療で転院する際、ネックに感じることは何ですか?最も当てはまるものを教えてください。」と質問したところ、

最も多かった回答が「治療が振り出しに戻る可能性があること(54%)」、次いで「医師に転院したいと伝えること(23%)」、「凍結胚の移送(14%)」

という結果でした。

調査期間:2024/10/25~11/1日

回答数:246

治療期間が長いほど、すべての情報を紹介状に記載することはできなくなりますが、治療が振り出しに戻ることがないよう、また過去に実施した検査を再度行わなくて済むよう、医師がどのような情報を紹介状に盛り込んでくれるかを確認した上で、

追加で記載してもらいたい情報がある場合は、相談してみるのもよいでしょう。

『治療を効率的に進めるためにも、紹介状には

・過去にどのような検査を行ったか

・保険診療で体外受精(顕微授精)を行っている場合は、何歳から始め、採卵・胚移植を何回実施したか

という情報も盛り込んでいただけると、患者さんの状況把握や今後の治療計画の検討がスムーズに行えます。

医療機関や医師の方針にもよりますが、私の場合は患者さんから過去の治療や検査に関して「○○といった内容も記載してほしい」という要望があれば、できるだけ記載しています。(小田原院長)』

予め、転院予定の医療機関にどのような情報が紹介状にあると良いか聞ける場合、その内容を踏まえ、現在通院している医療機関の医師にその内容を紹介状に記載してもらえないか相談しても良いかもしれません。

ただし、紹介状に何を記載するかの最終判断は医師になるため、あくまで相談ベースで話をするのが良いでしょう。

紹介状は直接医師に依頼しなくても問題ない

医師に転院をしたいと伝えるのは気が重いという場合もあると思います。紹介状もお願いしづらいという場合は、医療機関のスタッフ経由で依頼するという方法もあります。

医療機関やタイミングにより紹介状を入手できるまでにかかる期間は異なりますが、紹介状の作成を依頼してから、患者さんの手元に紹介状が届くまで、2週間から4週間ほどみておくとよいでしょう。

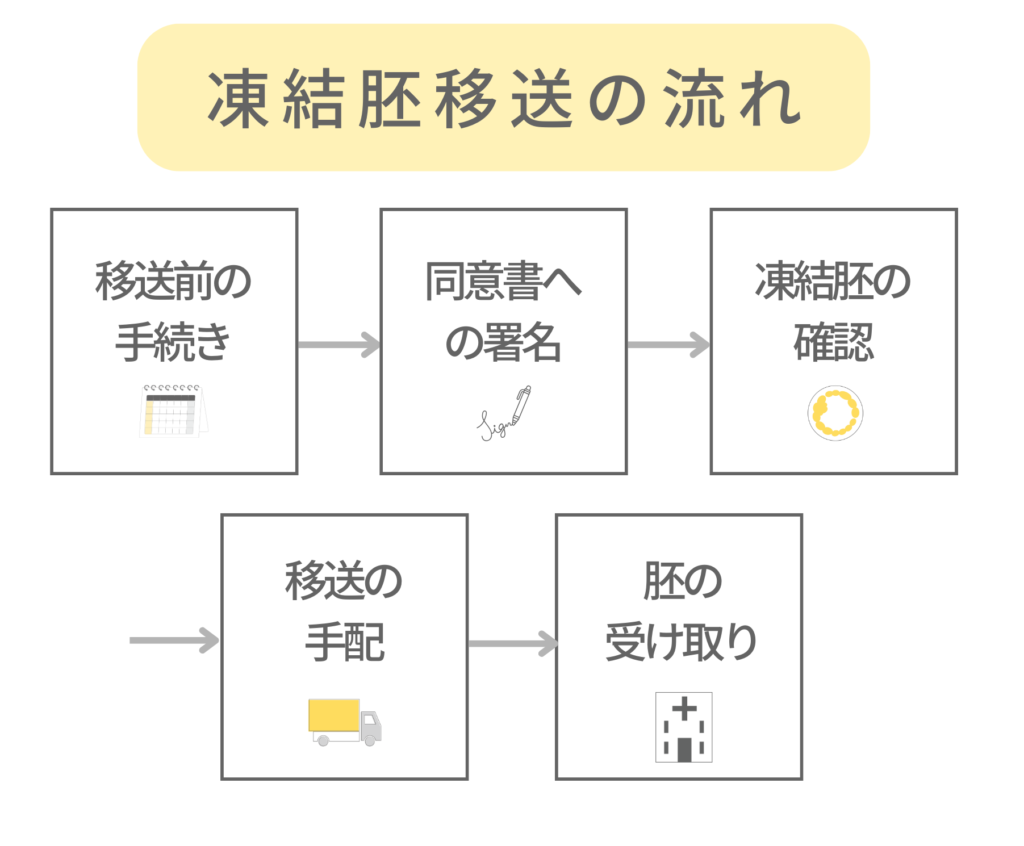

ステップ3: 凍結胚の移送手続き

凍結胚がある場合、移送手続きが必要となります。凍結胚は、専用の冷凍装置を用いて保管されているため、基本的に専門の業者を通じて転院先の医療機関へと移送します。

以下は、凍結胚を移送する際の流れです。

[1]移送前の手続き:患者さんから転院先と現在通われている医療機関に凍結胚を移送したい旨を伝える。移送方法や日時に関しては、医療機関同士でやり取りを行います。

[2]同意書への署名: 移送に関する同意書に患者さんの署名が必要となります。

[3]凍結胚の確認: 転院先の医療機関に移送する前に、現在の医療機関で凍結胚の数や状態等を確認し、転院先へ情報を提供します。

[4]移送の手配:専門の業者を通じて、転院先へと凍結胚が移送されます。

[5]胚の受け取り: 冷凍状態で運ばれた胚は、転院先の医療機関で受け取られ、保管されます。

前出のアンケートからも、「凍結胚の移送」が転院を検討する際のネックとお考えの方もいらっしゃいますが、このように、

転院に伴い患者さん側ですべきことは、そこまで多くない

と言えます。

凍結胚の移送、何キロ圏内であれば安全?

『基本的に、きちんとした輸送会社が移送するのであれば、距離の問題で凍結胚がダメになってしまうということはありません。日本国内はもちろん、当クリニックも海外から凍結胚が送られてくることがありますが、問題ありません。凍結胚がダメになってしまうことがあるとすれば、それは移送の問題ではなく、そもそもの凍結技術に問題があった可能性も考えられます。(小田原院長)』

転院先で再検査が必要な場合

前出のアンケートでも、

「不妊治療が振り出しに戻る可能性があること」が転院のネック

と回答される方が多いという結果でした。

患者さんとしては、転院後すぐにでも治療を始めたいと思われていても、医療機関によっては、転院後にこれまで受けたことのある検査を再度実施する場合もあります。

再検査が必要になる主だった理由としては、以下が挙げられます。

[1]医療機関の方針: 紹介状ですべての情報がわかるわけではありません。そのため不妊治療に必要な情報をしっかりと把握するために、再検査を行うことがあります。

[2]過去の検査結果の情報不足: 以前通われていた医療機関から共有された検査結果が不十分である場合や、過去の検査内容に不足がある場合、医師が再検査を提案することがあります。

[3]検査結果が古い場合: 検査結果が数年前のものなどの場合、内容によっては患者さんの今の体の状態を把握するため再度検査を行うことがあります。

『過去に実施したことのある検査を改めて再検査するかは、医療機関の方針によって異なります。例えば感染症の検査結果が1~2年前の結果の場合、改めて検査しなおすこともあります。ただし、当院の場合、AMHや精液検査は、1年以内に1回検査しているのであれば、再検査するかは患者さんと相談して決めます。AMHは年齢と共に徐々に下がっていきますが、他の病気の治療でAMHに影響を与えるような薬剤を使った等の特別な理由がない限り、基本的には緩やかに下がっていくため、現在のAMHはある程度予測できます。患者さんの希望がある場合や、体外受精を行う場合などは、現在の状態を確認し正確に治療を行う目的で改めて検査することもあります。(小田原院長)』

転院前に、転院先の医療機関がどの検査を再検査する方針かを把握するのは難しいと言えます。

できるだけ、検査の重複を避けるためには、患者さん側でできることの一つは、それまで不妊治療で通っていた医療機関に紹介状を書いてもらう際に、過去の検査状況もできるだけ詳しく明記してほしい旨を伝える

ことです。

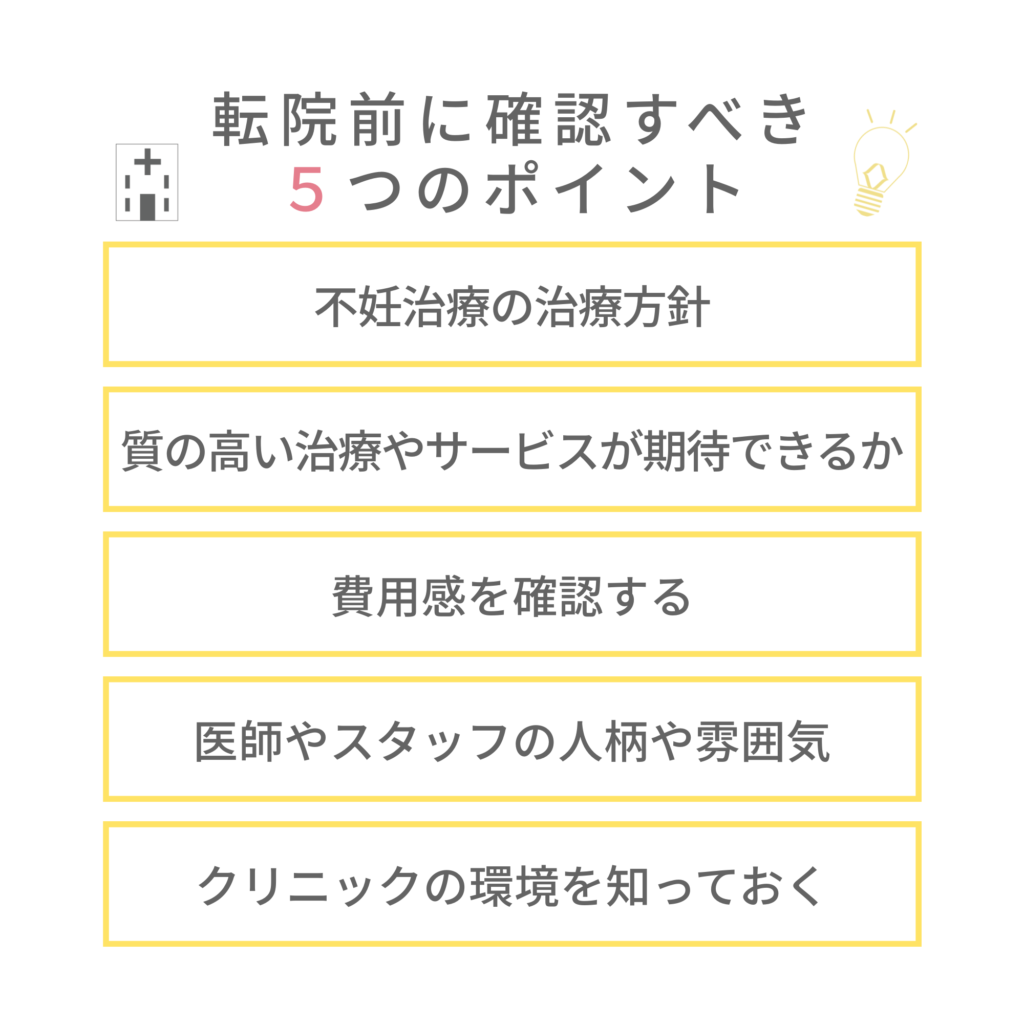

転院前に確認すべき5つのポイント

不妊治療で転院を検討する際、事前に以下のポイントを確認されると良いでしょう。

なお、現在不妊治療を行う医療機関で不満に感じていることが解消できるかという点だけに注目し転院先の医療機関を選択すると、

それ以外の点では、実は転院前の医療機関のほうが良かったと後悔してしまう可能性もあります。

転院後、元の医療機関に戻るのは、気持ち的なハードルがあると思います。また転院後、短期間で別の医療機関に転院すると、時間やコスト面でデメリットが大きくなる可能性があります。

不妊治療で後悔しないためにも、転院前によく検討するようにしましょう。

不妊治療の治療方針

不妊治療を行う医療機関ごとに、治療方針は異なります。

自分の状況に合った治療方針を患者さんご自身で見極めるのは難しいですが、

・医療機関のホームページに記載されている情報をみる

-治療方針や患者さんとの向き合い方

-得意としている治療法

・医師が主催/登壇するセミナーに参加する

・メディアに掲載されている医師のインタビュー記事などを読む

といった方法で、大まかな情報を得ることができる場合があります。

また、昨今はSNSなどでの情報発信や患者さんからの質問にお答えする医療機関もあります。こういったツールや機会を活用するのも一つの方法です。

質の高い治療やサービスが期待できるか

医療の質を患者さんが判断するのは難しいですが、医療機関の実績や第三者機関からの評価を参考情報の一つとしてもよいかもしれません。

例)

・体外受精/顕微授精など不妊治療の実績が豊富である

・不妊治療に関連する学会等で理事や評議員などを務める医師がいる

・不妊治療に関する臨床研究を積極的に行っている

・JISART認定の医療機関である

・ISO9001など国際規格を取得している

・生殖医療専門医がいる

など

なお、これらすべてを兼ね備えていないと質の高い治療やサービスが提供されていないというわけではありません。

治療方針や費用感、医師の人柄やクリニックの雰囲気などと合わせ、総合的に判断するのが良いでしょう。

費用感を確認する(自由診療の場合は特に)

医療機関の治療方針や患者さんのご状況によっても不妊治療にかかる費用感は変わりますが、2022年4月から不妊治療も保険適用されるようになり、保険診療の範囲内で治療をおこなう分には、大きな差はなくなってきています。

ただし、年齢や体の状況、患者さんのご希望によっては、自由診療で不妊治療を進めることになる可能性もあります。

自由診療は、医療機関により費用は異なります。

自由診療で不妊治療を進める可能性がある場合は、予め費用を確認するようにしましょう。ホームページで主な治療や検査の費用を掲載しているクリニックもあります。

医師やスタッフの人柄や雰囲気

不妊治療を進める上では、気持ちが落ち込んでしまうことも少なくありません。また、治療や検査に関しての不安や疑問が出てくることも多々あります。

そのため、医師やスタッフと良好な関係が築けるかはとても大切なポイントとなります。

しかし、人柄や雰囲気はホームページをみるだけではわかりません。

たとえば

・実際に医療機関へ行き、医師やスタッフと話をしてみる

・セミナーに参加してみる

・SNSやYouTubeなどがあればみてみる

というのも、医師やスタッフの人柄や雰囲気を知る方法と言えます。

クリニックの環境を知っておく

医療機関によっては、通院されるのが不妊治療を行っている方だけではない場合もあります。不妊治療を行っている間は、妊婦さんや赤ちゃんを目にするのも辛い時期があります。そういった場合は、不妊治療専門のクリニックを選ぶのも一つの方法です。

また、不妊治療クリニックでは一人目の不妊治療だけではなく、二人目以降の不妊治療を行う方もいらっしゃいます。不妊治療クリニックによってはお子様連れで来院できる時間帯を設ける、あるいは子連れの方の専用フロアを設けているクリニックもあります。

医療機関の治療方針や利便性だけではなく、

ご自身の状況やお気持ちに合ったクリニックを選ばれるとよいでしょう。

[関連記事]

▶二人目不妊の原因やケースに応じた治療方法~体外受精での出産後は妊娠しやすいって本当?

転院後の治療について

転院後、患者さんは期待と不安を抱えながら初診を迎えられると思います。

初診では、医師が紹介状に記載された治療経過や検査結果等を確認しながら、今後の治療計画を立てるために不足している情報を患者さんからのヒアリングで補っていきます。

そのため、

患者さん側でも負担のない範囲でこれまでの治療について振り返り、医師の質問に対し答えられるように準備しておくと良いでしょう。

そして、これまでの治療状況や患者さんの体の状況、ご希望などを踏まえた上で、医師が新たな治療計画を立てていきます。

不妊治療を進める上では、医師と信頼関係を築くことが大切です。転院直後は、コミュニケーションで不安や迷いを感じることもあるかもしれませんが、あまり遠慮しすぎずに、ご自身の不安や疑問を医師に伝えてみてください。

不妊治療の転院に関するまとめ

今回は不妊治療の転院で後悔しないために知っておくべきことについてご紹介しました。

・不妊治療を行う中で、「長く治療したが妊娠/継続に至らない場合」や「ステップアップできない場合」、「希望する治療が実施できない場合」、「医師やスタッフとの相性が合わない場合」、「通院の距離や利便性の問題がある場合」などは、転院を考えるのも一つの方法と言える。

・開業してから10年以上経過していて、採卵件数も1万件を超えているようなJISART認定クリニックに通われている場合、同じような条件の不妊治療クリニックに転院しても治療成績が大きく変わらない可能性がある。

・転院先を選ぶ場合、ネットの情報を鵜呑みにしないことやクリニックごとの妊娠成績を比較しないようにする。

・紹介状は、現在の治療内容や過去の検査結果など、患者さんの医療履歴を記載した重要な書類。転院予定の医療機関にどのような情報が紹介状にあると良いか聞ける場合、現在通院している医療機関の医師にその内容を記載してもらえないか相談するのも一つの方法。ただし、最終的に紹介状に何を記載するかは医師の判断となる。

・転院する際、凍結胚がある場合は移送手続きが必要だが、患者さん側ですべきことは、そこまで多くないと言える。

・医療機関の方針や過去の検査結果の情報不足、検査結果が古い場合など、転院後にこれまで受けたことのある検査を再度実施することもある。

・転院する前に「不妊治療の治療方針」や「質の高い治療やサービスが期待できるか」、「費用感(自由診療の場合は特に)」、「医師やスタッフの人柄や雰囲気」、「クリニックの環境」を確認すると良い。

この記事の監修医

ファティリティクリニック東京

小田原 圭 院長

2013年3月 昭和大学医学部卒業

2015年4月 昭和大学医学部産婦人科学講座 入局

2021年3月 昭和大学 博士(医学)取得

2021年4月-2024年3月

昭和大学医学部産婦人科学講座 助教

聖マリアンナ医科大学病院 生殖医療センター 助教

(留学2022年4月-2023年3月)

2024年4月 ファティリティクリニック東京

[所属学会]

日本産科婦人科学会

日本生殖医学会

日本人類遺伝学会

日本産婦人科遺伝診療学会 代議員(2023,2024)

日本がん・生殖医療学会

日本受精着床学会

日本卵子学会

日本再生医療学会

[資格]

日本専門医機構認定産婦人科専門医

日本生殖医学会 生殖医療専門医

臨床遺伝専門医

人気記事

-

その腸溶性“だとおもっている”ラクトフェリンサプリ、本当に腸まで届いている!?〜サプリの見分け方をご紹介

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

ラクトフェリンによる子宮内フローラの改善効果~論文からみる妊活中の摂取目安量とは

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説