【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

こんにちは。子宮内フローラ検査を提供するVarinos(バリノス)です。

子宮内フローラとは子宮の中の菌環境のことです。

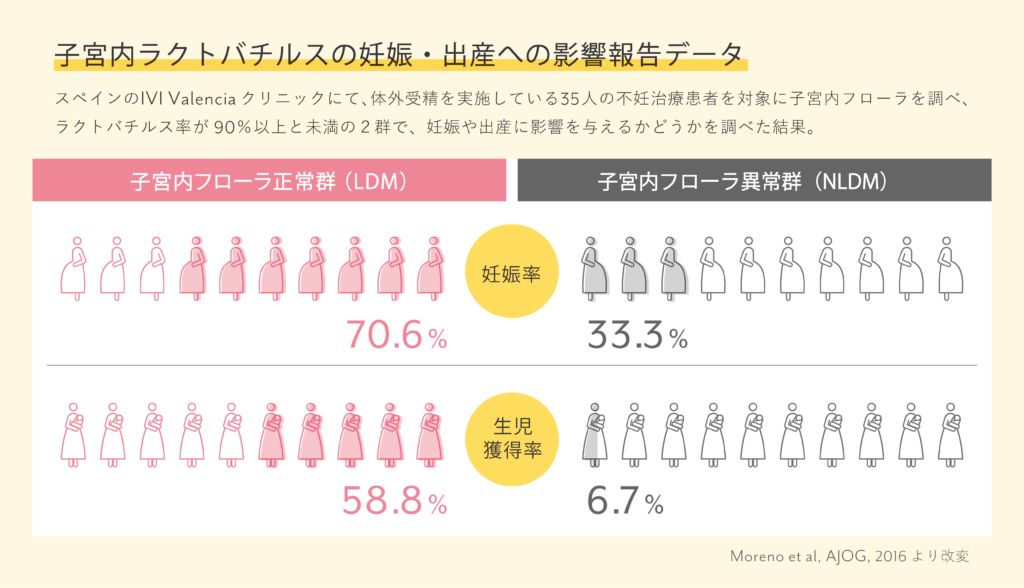

長らく子宮は無菌と考えられてきましたが、技術の発展により2015年、子宮にも菌がいることがわかり、2016年には子宮内フローラが妊娠率や出産率に影響を与えることがわかりました。(下図)

この発表をきっかけに、2017年、Varinosが世界で初めて子宮内の菌環境を調べる検査「子宮内フローラ検査」を実用化してから現在に至るまで、不妊症や不育症の原因を調べる検査として多くの医療機関に導入・実施いただいています。

また、子宮内フローラに注目した様々な研究もおこなわれています。そこで、今回は子宮内フローラに関する最新の論文*をご紹介しながら、

「子宮内フローラ検査を行って結果が悪かった場合、治療をしたら妊娠率・出産率はどのくらい変わるの?」

について解説いたします。

『子宮内フローラ検査って意味あるの?』

『子宮内フローラ検査は受けなくても乳酸菌サプリメントを飲んでおけばいいのでは?』

というお声をいただくこともあります。今回の記事が皆さまの治療の参考になれば幸いです。

*竹重勇哉(2024)子宮鏡検査にて慢性子宮内膜炎を疑う症例に対する子宮内細菌叢検査の有効性について/日本受精着床学会雑誌41・2 328-334

目次

「慢性子宮内膜炎」疑いで子宮内フローラ検査を実施し、菌環境が良くなかった方に加療すると良好な妊娠成績に

今回ご紹介する論文は、子宮鏡検査で慢性子宮内膜炎(CE)が疑われる方に対し子宮内フローラ検査を実施し、結果に応じ加療を行い、妊娠率や妊娠継続率を調べたものです。

慢性子宮内膜炎は着床不全や不育症の一因とされています。細菌感染が原因となって生じる感染性の慢性子宮内膜炎が多いとされているため、子宮内の菌を網羅的に調べられる子宮内フローラ検査が医療現場でも多く使われています。

今回の研究は、以下のとおりです。

・子宮鏡検査で、慢性子宮内膜炎の疑いがある方に子宮内フローラ検査を実施

・子宮内に善玉菌・ラクトバチルスが90%未満だった群には加療

・子宮内の菌環境が正常だった群(LDM群)、異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)、さらに異常で治療を行った群(NLDM-t群)と治療を行わなかった群(NLDM-nt群)の妊娠率、妊娠継続率を比較

この結果、

特に子宮内の善玉菌・ラクトバチルスの割合が低い群(NLDM群)に対し、子宮内フローラ検査の結果に基づいた抗菌薬による加療を行うことで、有意に妊娠率が向上する

という結果が得られました。

[関連記事]

慢性子宮内膜炎が妊娠・出産を阻む?原因や検査・治療法を医師が解説

着床不全(障害)とは?原因を調べる検査と治療法について

慢性子宮内膜炎が『着床の窓』検査に影響を及ぼして、結果をずらす?!正しい結果を得るには、まず炎症が無いか確認を

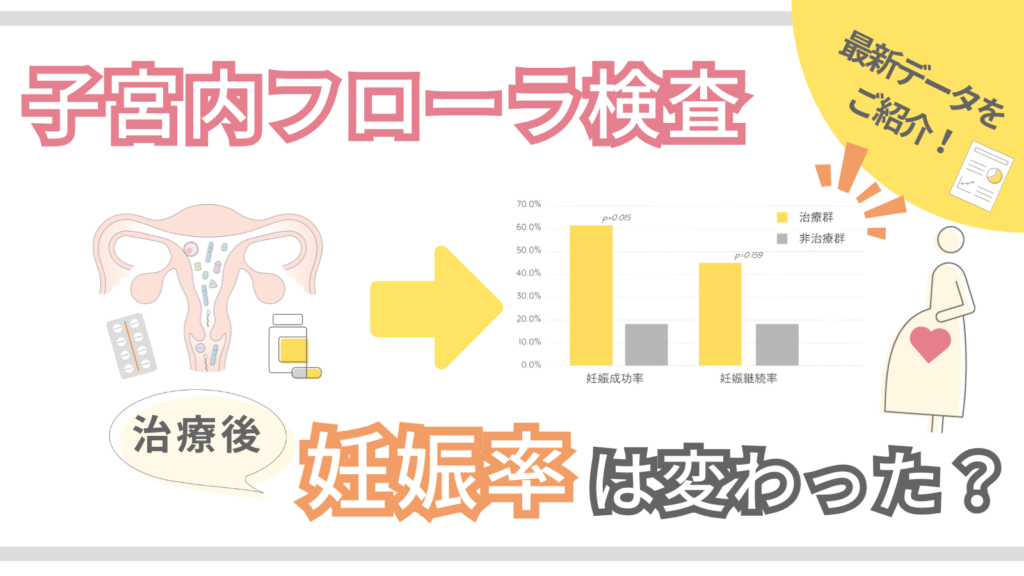

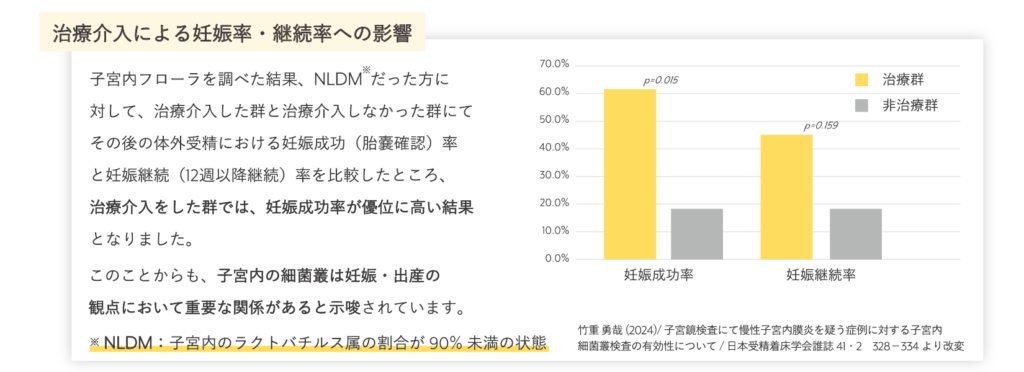

妊娠率は子宮内フローラが異常で適切な治療を行った群が最も高い

子宮内フローラが正常だった群(LDM群)と異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)を比較すると妊娠率に有意差はないという結果でした。

[妊娠率]

①子宮内の菌環境が正常だった群(LDM群)…49.3%

②異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)…52.9%

→①と②を比較すると有意差はなし(②は治療群と未治療群含む)

次に、②異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)を「③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)」と「④治療しなかった群(NLDM-nt群)」に分けて比較したところ、「③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)」の妊娠成績が良好であることがわかりました。

[妊娠率]

③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)…62.5%

④治療しなかった群(NLDM-nt群)…18.2%

「①子宮内の菌環境が正常だった群(LDM群)」よりも「③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)」の妊娠率が良かった理由として、

NLDM-t群の不妊原因は「子宮内の菌環境」が原因であった可能性が高い

ことが挙げられます。

妊娠継続率も子宮内フローラが異常で適切な治療を行った群が良い傾向に

妊娠率と同様に、妊娠継続率も調査しています。

「①子宮内の菌環境が正常だった群(LDM群)」と「②異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)」の妊娠継続率を比較すると有意差はないという結果でした。

[妊娠継続率]

①子宮内の菌環境が正常だった群(LDM群)…33.3%

②異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)…38.6%

次に、②異常だった群(ラクトバチルスが90%未満:NLDM群)を「③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)」と「④治療しなかった群(NLDM-nt群)」に分けて比較したところ、

「③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)」の妊娠成績が良い傾向である

ことがわかりました。

ただし、論文上で「統計的に有意差がある」とはなっていません。その理由は「④治療しなかった群(NLDM-nt群)」の数が少なく、現時点ではまだ結論づけることができないためです。

[妊娠率]

③検査結果に基づき治療した群(NLDM-t群)…45.5%

④治療しなかった群(NLDM-nt群)…18.2%

子宮内フローラ検査は善玉菌の割合だけではなく、悪玉菌の存在も詳しくわかる検査

今回、子宮内フローラ検査の結果に基づき適切な治療を行った群の妊娠率や妊娠継続率が高い傾向にありました。

つまり、慢性子宮内膜炎の原因になる可能性のある悪玉菌が検出された場合、その菌に適した抗菌薬により治療することが重要なポイントと言えます。

子宮内に悪玉菌がいるかどうか、また悪玉菌がいる場合の菌の種類や割合は子宮内フローラ検査を受けないとわかりません。

これが、子宮内フローラ検査が医療機関で多く実施される理由の一つです。

[関連記事]

【専門家に聞く】子宮内フローラ検査で「わかること」と「向き合い方」

子宮内フローラの治療方法とは

子宮内フローラ検査を受け、悪玉菌が検出されたとしても、結果に基づき抗菌薬やプロバイオティクス(乳酸菌のサプリメント)やプレバイオティクス(ラクトフェリンのサプリメント)により適切な治療を行うことで、多くの場合改善できることもわかってきています。

なかなか妊娠できない、妊娠できても流産してしまうといった場合、子宮内の菌環境に原因がある可能性を考え、子宮内フローラ検査を受けていただくのも一つの方法です。

慢性子宮内膜炎と診断されると広域性の抗菌薬であるドキシサイクリンやシプロフロキサシン+メトロニダゾールの処方が標準的な治療として実施されます。しかし、近年は多剤耐性菌(複数の種類の抗菌薬が効かなくなった細菌)について問題視されています。 多剤耐性菌の出現を抑制するため、抗菌薬の処方については根拠に応じた適切な診断と治療の下で実施されるべきとの意見も挙がっています。 そのため、子宮内フローラ検査により、子宮内の菌環境を正確に把握し、菌に応じた抗菌薬を用いることが重要と考えられ始めています。

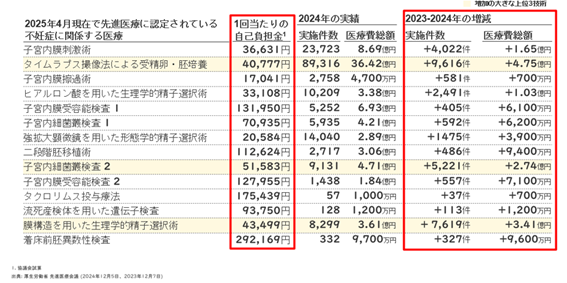

子宮内フローラ検査の費用は高い?

子宮内フローラ検査は先進医療に認定されているため、慢性子宮内膜炎疑いがある場合など、保険診療と併用が可能ですが*、子宮内フローラ検査分の費用は全額自己負担です。

医療機関により検査費は異なりますが、5万円前後で提供している医療機関が多いようです。ただし、

お住いの自治体によっては不妊治療の先進医療に関する助成がある場合もあるほか、医療保険などの先進医療特約でカバーできる場合もあります。

検査や治療の優先順位や実施可否については、主治医と相談した上で決定することが重要ですが、保険適用とならない検査や治療の中にもご自身にとって有益な検査があるかもしれません。

子宮内フローラ検査に限らず、気になる検査や治療がある場合、患者さまから医師に聞いてみるのも一つの方法です。

*子宮内フローラ検査を先進医療として受けるには、適応症に当てはまる必要があるほか、医療機関が先進医療として実施しているかなどの条件を満たす必要があります。

[関連記事]

不妊治療にも関係する「混合診療」や「先進医療」とは?

不妊治療でも「先進医療特約」は使える?

【全国一覧】不妊治療の先進医療も助成してくれる地域は?

この記事の監修者

Varinos株式会社

創業者 取締役会長

桜庭 喜行

埼玉大学大学院で遺伝学を専攻。博士取得後、理化学研究所ゲノム科学総合研究センターでのゲノム関連国家プロジェクトや、米国セントジュード小児病院にて、がん関連遺伝子の基礎研究に携わる。その後、日本に初めて母体血から胎児の染色体異常を調べるNIPTと呼ばれる「新型出生前診断」を導入したほか、医療機関や研究機関に対し、NIPTやPGT-Aと呼ばれる着床前診断などの技術営業を経て、2017年2月にゲノム技術による臨床検査サービスの開発と提供を行うVarinos株式会社を設立。同年、子宮内の細菌を調べる「子宮内フローラ検査」を世界で初めて実用化するなど、生殖医療分野の検査に精通。

人気記事

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

子宮にとって良い菌・悪い菌とは?代表的な18の菌を解説!

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

子宮内フローラって何だろう?~生理痛・におい・性感染症など“今の悩み”から、将来の妊娠・出産まで関わる菌のこと

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法