人工授精で気を付けることとは?妊娠率・向き不向き・費用までわかりやすく解説

人工授精とは、配偶者(パートナー)の精子を子宮内に直接注入して妊娠をサポートする治療法です。体への負担や金銭的な負担が比較的少なく、自然妊娠に近い形で妊娠を目指すことができることから、多くのご夫婦(カップル)が最初に選ぶ不妊治療の方法のひとつです。

しかし、「人工授精での妊娠率はどのくらいなのか?」「自分は人工授精に向いているのか?」、また「人工授精後に気を付けないといけないことはあるのか?」など疑問や不安を持つ方も少なくありません。

そこで今回は、岩端医院・副院長の岩端秀之医師に

人工授精の流れやメリット・デメリット

人工授精の妊娠率

人工授精後に気を付けたい生活習慣

人工授精が上手くいかない原因

などについて、お話をうかがいました。

目次

人工授精とは

人工授精(AIH:Artificial Insemination with Husband’s semen)は、排卵のタイミングに合わせて精子を子宮に注入することで妊娠を目指す治療法です。

人工授精は、精子に軽度の課題がある場合や、性交渉が難しい場合、またタイミング療法で上手くいかない場合の次のステップとして選択されることが多いと言えます。

精子が子宮に注入された後は、自然妊娠と同じ流れで受精・着床・妊娠という過程を進むため、自然に近い形での妊娠を希望される方にも気持ち的な抵抗が少ない治療法です。

なお、人工授精での精子の注入方法はいくつかありますが、精液を洗浄・濃縮して運動性の高い精子を子宮腔内に注入する「子宮腔内人工授精(IUI:Intra Uterine Insemination)」が生産率の観点などから優れているという報告もあり、人工授精(AIH)と言った場合、IUIを指しているケースが多いと言えます。

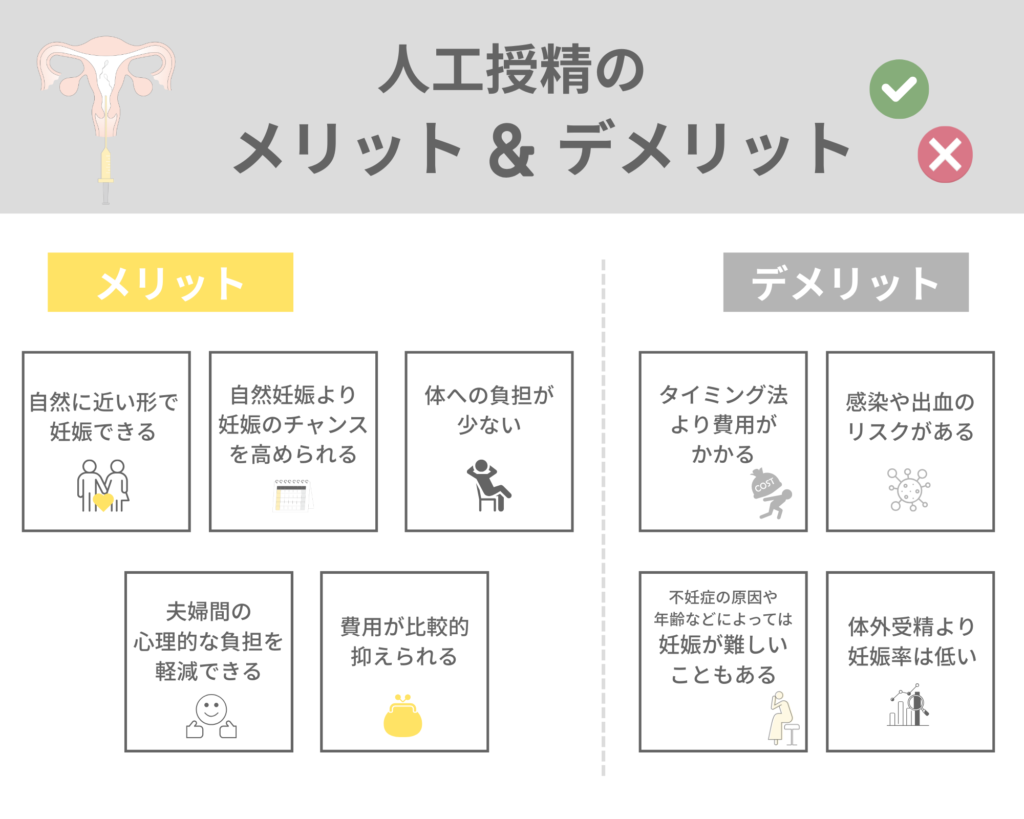

人工授精のメリット

不妊治療には、人工授精以外にタイミング療法や体外受精(IVF)、顕微授精(ICSI)がありますが、それらと比較した際の人工授精のメリットについて紹介します。

自然妊娠に近い形で妊娠できる

あらかじめ採取した精子を洗浄・濃縮し、カテーテルを挿入し子宮に精子を届けるという医療的な介入はありますが、その後の受精から妊娠に至るまでは、自然妊娠と同様の過程となります。そのため、できるだけ自然な形での妊娠を希望される方には、この点もメリットと言えるかもしれません。

自然妊娠より妊娠のチャンスを高められる

人工授精では、洗浄・濃縮され運動率のよい精子を子宮内に直接注入するため、精子が卵子に到達する確率が自然妊娠よりも高まります。

そのため、

男性側の精子の数や運動率があまりよくない場合、人工授精により卵子に到達するまでのプロセスをサポートできる

いうメリットがあります。

体への負担が少ない

体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)に比べると、採卵がなく、ホルモン注射など体に負担のかかる処置が少ないと言えます。

また、人工授精自体の処置時間も短く、体への負荷も少ないため、日常生活に大きな支障をきたすことはあまりなく、仕事や家事と両立しながら治療を進めやすい点がメリットです。

夫婦間の心理的な負担を軽減できる

性交渉を行わずに妊娠を目指すことができる

ため、タイミング療法を行いたくてもタイミングを合わせること自体が難しい場合や性交渉自体が上手くいかないご夫婦でも取り組むことができる方法と言えます。

費用が比較的抑えられる

人工授精は、基本的に保険適用で実施することができ、また体外受精や顕微授精に比べてもトータル的な費用が抑えられます。

人工授精のデメリット

人工授精にはメリットだけではなく、デメリットもあります。メリット・デメリット両方を理解した上で、治療を選択されるとよいでしょう。

体外受精(顕微授精)よりは安価だが、タイミング療法よりは費用がかかる

人工授精は、体外受精や顕微授精に比べると安価と言えますが、タイミング療法と比較すると費用は高くなります。

感染や出血のリスクがある

人工授精は、細いカテーテルを使い、精子を腟から子宮内に挿入する処置です。

『精液の中に含まれる(子宮を収縮させる作用がある)プロスタグランンジンや細菌を取り除いた状態で精子を子宮に注入しますが、その際、腟と頸管を介すため、常在菌が上行感染し、子宮内感染を起こす可能性もゼロではありません。また頸管ポリープで器具が入りづらい方は、頸管ポリープに接触すると少量ではありますが出血する場合があります。(岩端先生)』

不妊症の原因や年齢などによっては妊娠が難しいこともある

人工授精は、洗浄・濃縮された精子を子宮に直接注入することで妊娠の可能性を高めますが、どの方にも合う治療法とは限りません。卵子や精子、子宮や卵管の状態、また年齢によっては繰り返し人工授精を行っても妊娠できないケースもあります。

体外受精より妊娠率は低い

高度生殖医療である体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)と比べると妊娠率は低く、

人工授精1回あたりの妊娠率は、5〜10%程度

とされています。

人工授精で妊娠できる方は、

約9割が4周期以内に妊娠できているという報告がある一方、80%以上の不妊症患者さんは人工授精での妊娠が難しい

とされています。 *

そのため、年齢などによっても変わりますが、一般的には人工授精を4周期ほど行っても妊娠できない場合、体外受精や顕微授精といった高度生殖医療の検討が勧められます。

*日本産科婦人科学会「10.人工授精(AIH:Artificial Insemination with Husband’s semen) 」より

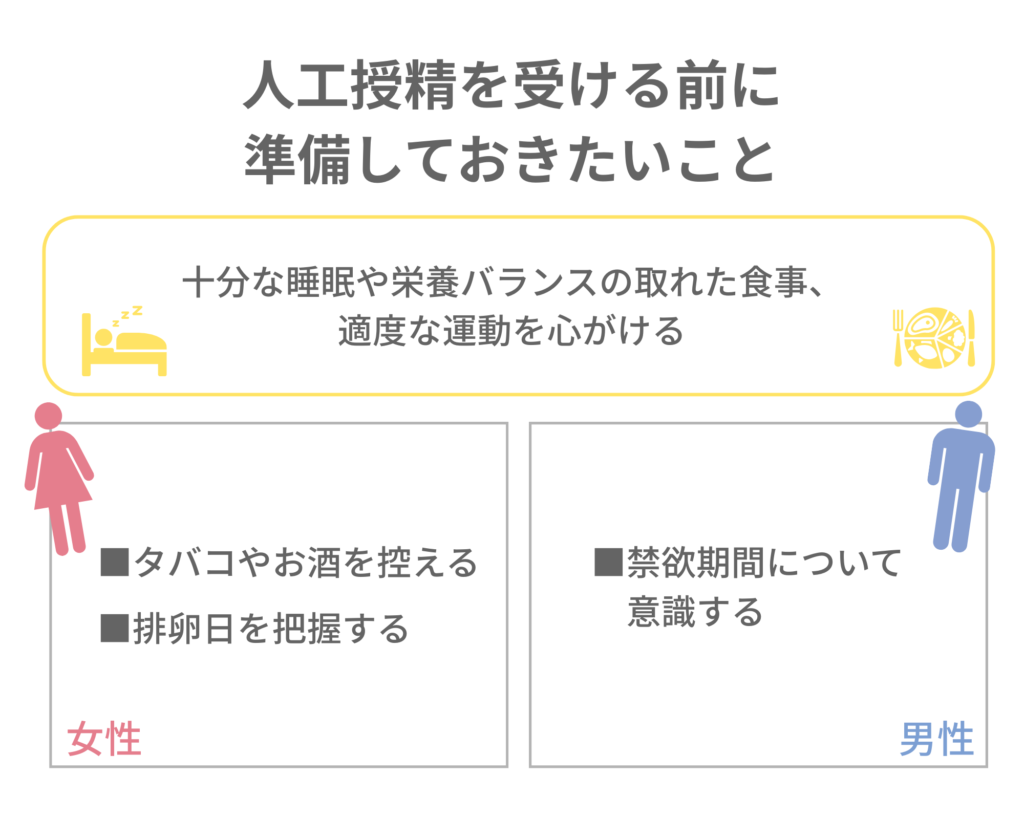

人工授精を受ける前に準備しておきたいこと

人工授精を受ける前には、妊活中の男女が意識すべきポイントを紹介します。

体調管理と生活習慣の見直し

基本的なことではありますが、万全の体調で臨むために、十分な睡眠や栄養バランスの取れた食事、適度な運動を心がけましょう。

食事に関しては、卵子や精子の質、また子宮など体の調子を整える栄養素を意識的に取り入れるのも一つの方法です。

≪女性の場合≫

人工授精後に妊娠することも考え、タバコやお酒は控えるようにしましょう。

≪男性の場合≫

食事や生活習慣のほか、「禁欲期間」についても意識することが重要です。ただし、精子所見によってもベストな禁欲期間は異なるため、あらかじめ医師に相談されるのも一つの方法です。

[関連記事]

・【女性向け】なぜ妊活中に「亜鉛」が大切なの?

・【女性向け】妊娠前から「葉酸」接種は重要!妊娠率や産後うつにも関係!?

・【女性向け】欠乏している人が多い「ビタミンD」は“卵の質と数”にも関係

・【男性向け】妊活を始めたら男性がすべきこと/やめるべきこと|古い精子・食事・生活習慣まで徹底解説

排卵日を把握する

一般的に、排卵日の1~2日前が最も妊娠しやすいと言われています。

そのため、医療機関では超音波検査やホルモン検査により卵胞の発育状況を観察し、そろそろ排卵しそうというタイミングで人工授精を行います。

ただし、直前まで人工授精を行う日程が決まらないと、お仕事を休みづらいという方もいらっしゃると思います。月経周期が規則的な方などは、基礎体温を測る習慣をつけ、次の排卵日がいつ頃になりそうかを予測し、可能な範囲でお仕事を調整しておくとよいかもしれません。

[関連記事]

▶一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

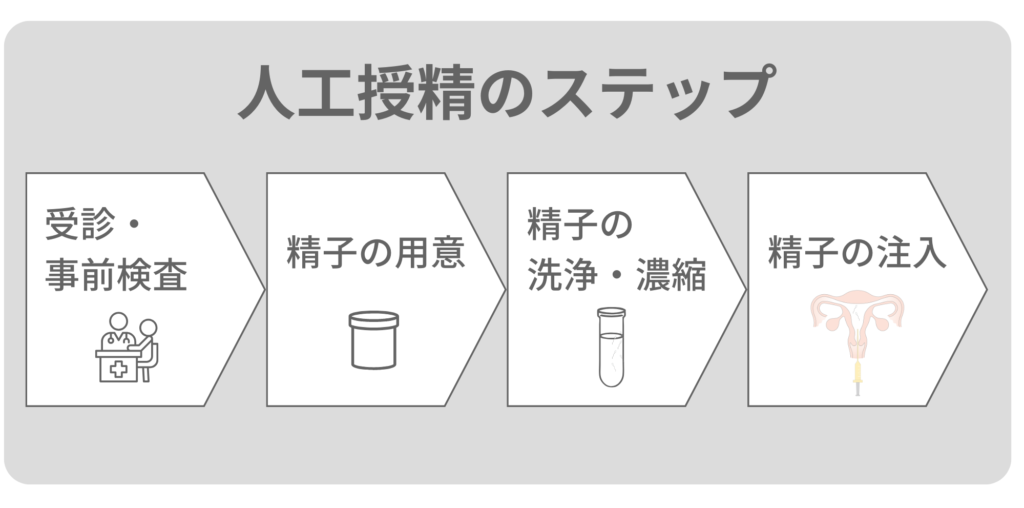

人工授精のステップ

人工授精を行うための受診から精子を子宮に注入するまでの流れを具体的に解説します。

受診・事前検査

人工授精を始める前には、まず医療機関で必要な検査を受けます。主な検査内容は以下の通りです。(医療機関によりどの検査を行うかは異なるため、あくまで参考としてください)

≪女性側の検査≫

o 血液検査:ホルモン値などを確認

o 超音波検査:卵胞の成長状況や子宮内膜の厚さを確認

o 卵管造影検査:卵管の通過性を確認(必要に応じて)

o 感染症の有無:クラミジアなど

≪男性側の検査≫

o 精液検査:精子の数、運動率、形態を確認

o 感染症の有無:B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、梅毒、HIVなど

これらの検査により、人工授精が適しているかどうかなどを医師が判断します。また、状況に応じ、排卵誘発剤を使用し、排卵を促すこともあります。この場合、どのタイミングで排卵誘発剤を使用するかは医師から指示があります。

精子の用意

人工授精では、精子を採取して処理する必要があります。

• 採取方法:自宅または医療機関でマスターベーションにより採取

• 採取前の注意:精子の運動率や濃度の観点から、禁欲期間についての指導がある場合は、その期間を守る

• 持参方法:自宅等で採取する場合、速やかに医療機関に持参し、運動率の低下を防ぐ

[関連記事]

▶妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方や正しい出し方まで解説

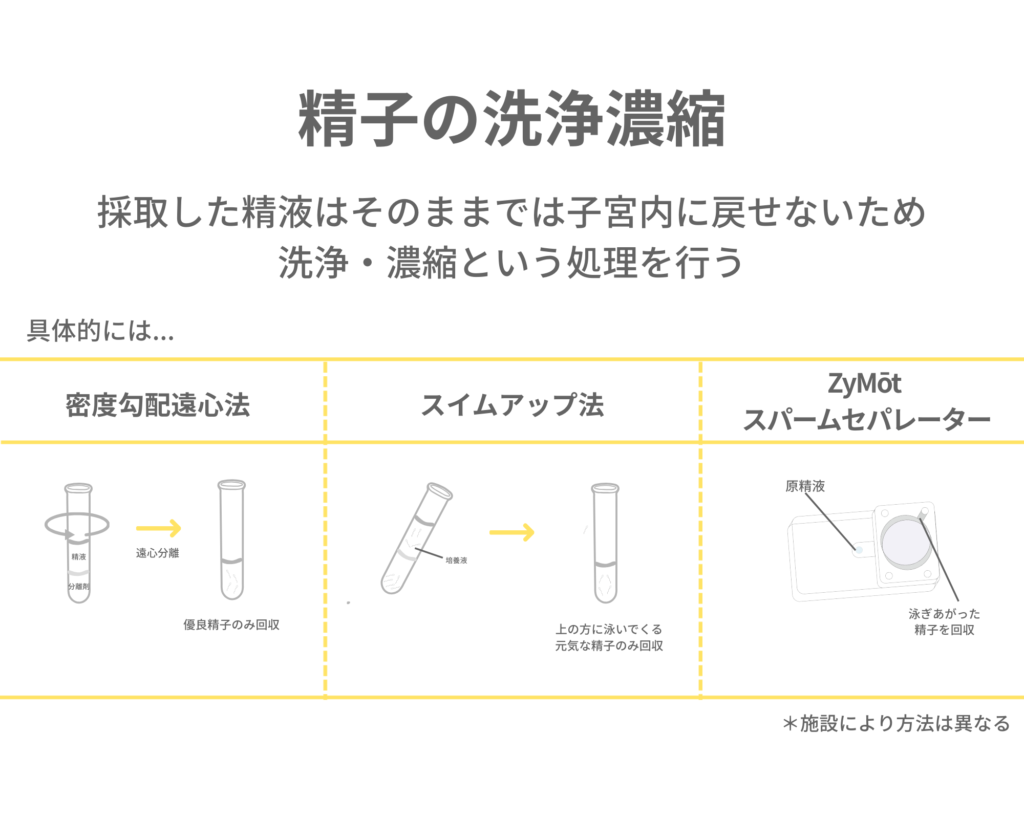

精子洗浄

採取した精液はそのままでは子宮内に戻せないため、洗浄・濃縮という処理を行います。

具体的には、密度勾配遠心法やスイムアップ法、ZyMōtスパームセパレーターなど(施設によって異なる)の洗浄濃縮法により、

精液中の不純物や死んだ精子、動きの良くない精子を取り除き、運動率の高い精子を選別します。

精子の注入

精子洗浄後、もうそろそろ排卵しそうというタイミングに合わせて、細いカテーテルを使い子宮内に精子を注入します。

施術自体は数分で終了し、強い痛みを感じる方はほとんどいないと言えます。ただし、痛みには個人差があり、軽い違和感がある方やお腹の張りを感じる方もいらっしゃいます。

人工授精後は、10~15分程度院内で過ごしていただき、問題なければ帰宅となります。

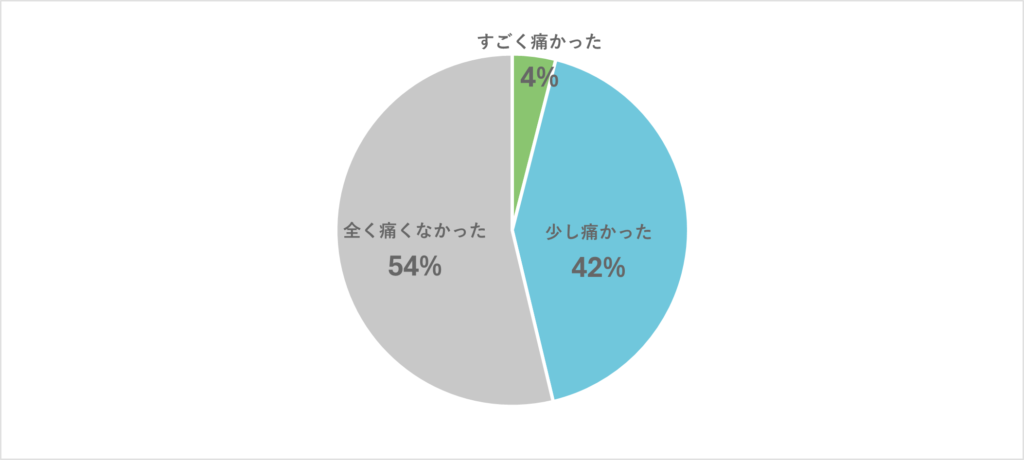

人工授精に関するVarinosアンケート結果

VarinosのSNS(Instagram、LINE、X)を通し、「人工授精で精子を注入する際、痛みは感じましたか?」と質問したところ、「全く痛くなかった(54%)」、「すこし痛かった(42%)」、「すごく痛かった(4%)」という結果でした。

回答数:201

このことからも、だれでも全く痛みがないというわけではありませんが、比較的痛みの少ない施術と言えそうです。

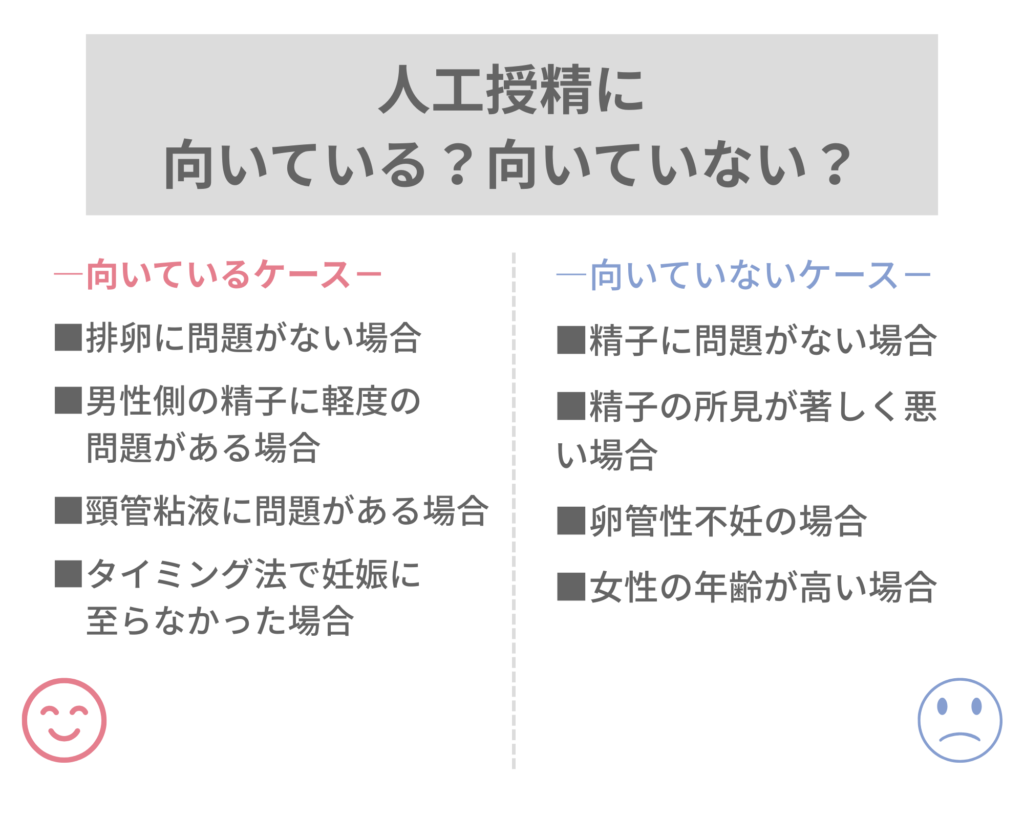

人工授精が向いているケース

人工授精はすべての不妊症に適しているわけではなく、特定の条件や原因がある場合に有効とされています。ここでは、人工授精が向いている代表的なケースをご紹介します。

排卵に問題がない場合

正常に排卵できている場合、排卵に向け、運動率の良い精子をタイミングよく子宮に注入できるため、受精の可能性が高まります。

男性側の精子に軽度の問題がある場合

軽度の乏精子症や精子無力症の場合、洗浄・濃縮により運動率の良好な精子を選別することで妊娠の可能性を高められます。 射精障害やED(勃起障害)により性交が難しい場合でも、ご自身で射精できるのであれば、人工授精で精子を子宮内に届けることができます。

頸管粘液に問題がある(フーナーテストが不良)場合

頸管粘液が少ない、または性交時に精子の通過を妨げる性質がある場合、自然妊娠が難しくなります。一方、人工授精は精子を直接子宮内に注入するため、頸管粘液については関係なくなります。

タイミング法で妊娠に至らなかった場合

タイミング法で複数回妊娠が成立しない場合、次のステップとして人工授精を選ぶことがあります。自然妊娠に近い形で妊娠の可能性を高められるため、身体的負担も少なく取り入れやすい治療法です。

『年齢にもよりますが、

タイミング療法を半年程度行っても妊娠に至らなかった場合

、次のステップとして人工授精を行うケースが多いです。(岩端先生)』

人工授精が向いていないケース

次に、人工授精が向いていないケースをご紹介します。

以下のようなケースでは、人工授精での妊娠率が低く、体外受精や顕微授精など高度生殖医療へのステップアップが推奨されます。

精子に問題がない場合

人工授精は「精子を調整し直接子宮に届ける」というのが大きなメリットです。そのため、

精子に問題がない場合は胚や子宮(女性)側の問題があると考えられる

ため、精子を子宮に届けても、受精・着床できない可能性があるため、人工授精は向いていないと言えます。

精子の所見が著しく悪い場合

精子の数が極端に少ない、あるいは全体的に運動率が低いまたは形態に異常がある場合、人工授精ではなく、顕微授精(ICSI)で1個の精子を直接卵子に注入する方法が推奨されます。

卵管性不妊の場合

卵管が閉塞・癒着している場合、精子が卵子に到達できない

ため、人工授精での妊娠が難しくなります。卵管の通過性は卵管造影検査で事前に調べることができます。

卵管に問題がある場合は、卵管鏡下卵管形成術という内視鏡を用いた手術を行い、人工授精を続ける方法もありますが、体外受精による妊娠を目指すという選択肢もあります。

女性の年齢が高い場合

女性の年齢が高まるとともに妊娠率が低下し、流産率が増加することが分かっています。そのため、年齢が高いと人工授精で妊娠できないというわけではありませんが、長く人工授精を続けるのではなく、早い段階で体外受精や顕微授精を検討されるのが良いでしょう。

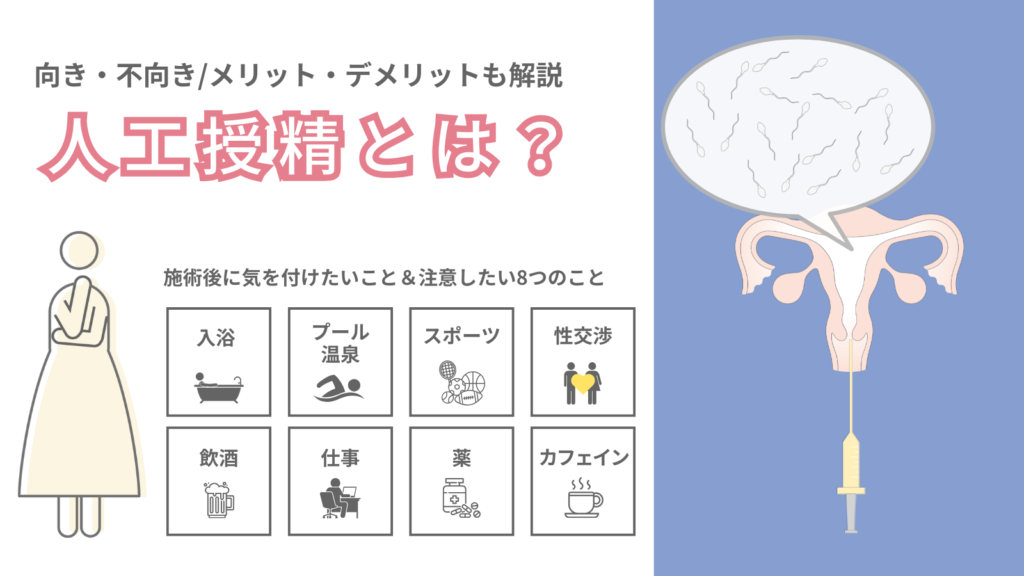

人工授精後に気を付けることや注意点

人工授精を受けた後、生活習慣や行動においてどのようなことに気を付けなくてはいけないのか、気になる方も多いと思います。人工授精は自然妊娠と近い形の施術ということもあり、日常生活に大きな制限はありませんが、不安に思われる方が多い点について岩端先生に伺いました。

入浴はいつからOK?

人工授精の当日はシャワーにとどめましょう。子宮に精子を注入した後すぐに入浴すると、体を温めすぎたり感染のリスクを高める可能性があるためです。翌日以降の入浴は問題ありません。

プール・温泉はいつからOK?

プールや温泉も人工授精の翌日以降に入ることは可能ですが、施術後に少量の出血がある場合は感染リスクが高まるため控えましょう。

激しいスポーツをしてもよい?

人工授精後は妊娠の可能性がある時期です。

激しい運動や強い腹圧をかける動作は子宮が収縮し、出血につながるケースもあります。

何かを絶対にしてはいけないという医学的根拠があるわけではありませんが、妊娠判定がでるまではリスクとなりうる可能性のあるものは控えていただくほうが良いでしょう。

性交渉はしてもよい?

人工授精後の性交渉により妊娠率が高まるという報告もありますが、その一方で感染症のリスクもあります。

人工授精の翌日あるいは翌々日以降であれば性交渉しても問題ないとはお伝えしていますが、あえて勧めてはいません。

飲酒はしてもよい?

人工授精後は妊娠している可能性があるため、飲酒は控えることが望ましいです。

仕事は変わらず続けてもよい?

日常的な業務に大きな制限はありません。ただし、

重い物を持ち上げる作業や長時間の立ち仕事など、体に大きな負担がかかる仕事は、子宮の収縮にもつながるため、可能であれば控えていただいたほうが安心です。

ただ、保育士や介護職などで子どもや高齢者を抱きかかえる場面が多く、お休みを取るのも難しいという方もいらっしゃると思います。その場合は、お仕事に支障をきたさない範囲で業務を調整できればベストですが、調整できない場合、何か体に変化があったらできるだけ早く医療機関を受診するようにしてください。

薬(市販薬・処方薬)は服用してもよい?

妊娠がわかる前に、市販薬を服用しても胎児に大きな影響を与えることは少ないとされていますが、人工授精後は妊娠していることを考え、薬を飲む前に医師に相談してください。症状は軽度でも悪化しないように飲んだほうが良いのか、あるいは薬を飲むべき状況なのか判断した上で、どの薬であれば問題ないかをお伝えします。

なお、体調が悪い時は、不妊治療クリニックを受診する前に、まずは電話で症状を伝え判断を仰いでください。

[関連記事]

▶妊活中から妊娠中の薬服用~赤ちゃんや妊婦、不妊治療への影響、注意点とは?

コーヒーなどカフェインは摂取してもよい?

基本的に、コーヒーや紅茶などカフェインの含まれる飲み物は、一日1杯くらいなら問題ないと言えます。

[関連記事]

▶妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

人工授精の妊娠確率

人工授精は、自然妊娠に比べて妊娠の可能性を高める治療法の一つですが、その妊娠率は必ずしも高いわけではありません。人工授精の妊娠率は、不妊原因等によっても左右されるため、一概には言えませんが、日本国内外のデータをもとに人工授精の一回あたりの成功率や累積妊娠率、また年代別妊娠率について解説します。

人工授精1回あたりの妊娠率

人工授精1回あたりの妊娠率は、一般的に5〜10%程度

とされています。体外受精や顕微授精での胚移植による妊娠率20〜50%程度と比べると低めですが、自然妊娠に近い方法であることを考えると、妊娠のチャンスを広げられる治療といえます。

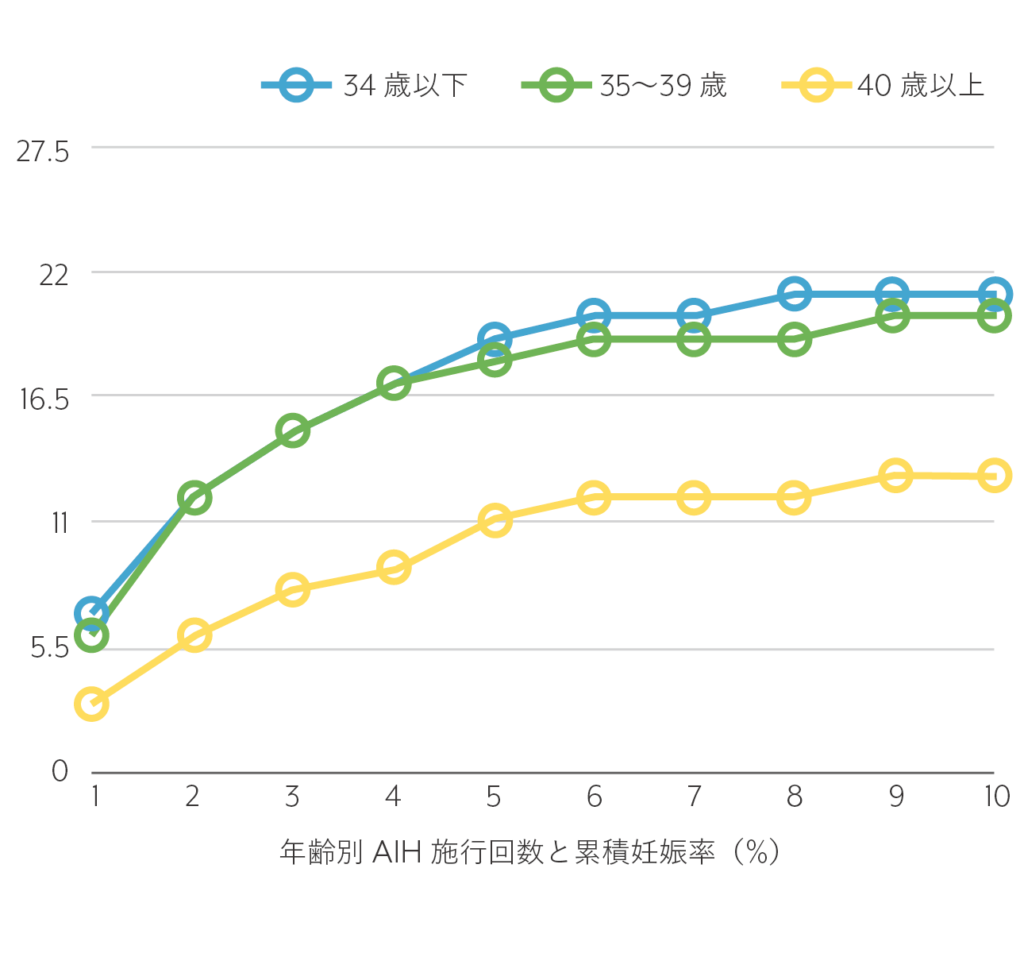

累積妊娠率(回数を重ねた場合)

人工授精を4周期以上行った累積妊娠率は、

40歳未満で約20%、40歳以上で10〜15%

とされています。

このことから、80%以上の不妊患者さんが人工授精では妊娠が難しいと言えます。

また、人工授精で妊娠できる場合、88.0%が4周期以内に妊娠することもわかっています。若年女性でも人工授精を5周期以上続けても、3〜5%しか妊娠を期待できないとされています。そのため、4周期程度人工授精を行っても妊娠できない場合は、体外受精や顕微授精へ移行することも検討したほうがよいでしょう。*

*日本産婦人科医会10.人工授精(AIH:Artificial Insemination with Husband’s semen)

年齢による妊娠率の違い

上図からも、34歳以下と35~39歳の人工授精施行回数と累積妊娠率は大きく変わりませんが、40歳以上と比較すると差が生じていることがわかります。

人工授精が失敗してしまう原因とは

ここでは人工授精が上手くいかない代表的な原因について解説します。

排卵された卵子が卵管に進めていない

人工授精では精子を子宮内に注入しますが、その後、精子は卵管まで移動し卵子と出会う必要があります。しかし、

卵管に癒着や狭窄があると、排卵された卵子がスムーズに卵管へ進めず、精子と出会えない

ことがあります。

この場合、卵管鏡下卵管形成術により、卵管を広げ卵子の通りをよくする手術を行い人工授精を続けるか、体外で受精させる体外受精や顕微授精が次のステップとなります。

精子と卵子が出会ってはいるが受精できない

卵子と精子が卵管内で出会っても、受精に至らないことがあります。

原因としては、精子の運動率や受精能力、卵子の質などが考えられます。特に女性の年齢が高くなると卵子の染色体異常率が上昇し、受精が成立しにくくなることが分かっています。この場合、人工授精の回数を重ねても妊娠できる可能性が低いため、顕微授精(ICSI)など高度生殖医療が選択肢として挙げられます。

受精卵となっても着床できない

受精卵になることができても、子宮内膜に着床できないことがあります。

原因は、子宮内膜の厚さ不足や子宮内膜症、子宮筋腫、慢性子宮内膜炎、子宮内フローラなど多岐にわたります。

また、受精卵(胚)に染色体異常がある場合、妊娠初期に流産となってしまうことが多いと言えます。

[関連記事]

▶着床不全(障害)とは?原因を調べる検査と治療法について解説

▶流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

▶子宮にとって良い菌・悪い菌とは?代表的な18の菌を解説!

その他

上記以外にも、ホルモンの分泌異常や排卵障害、免疫学的要因(精子を攻撃する抗体の存在)などが、人工授精が上手くいかない要因となることがあります。

人工授精と体外受精の違い

人工授精と体外受精(IVF)・顕微授精(ICSI)は、治療の進め方や適応、費用、妊娠率において違いがあります。

①治療方法の違い

人工授精は、排卵のタイミングに合わせて洗浄・濃縮した精子を直接子宮内に注入し、受精や着床は自然妊娠と変わらない過程で進みます。これに対し、体外受精や顕微授精は卵子を採取し、体外で精子と受精させたのち、受精卵(胚)を子宮に戻す方法です。

②適応の違い

人工授精は、精子の数や運動率が軽度の問題がある場合や性交障害などがある場合に有効な方法と言えます。

一方で体外受精や顕微授精は、卵管閉塞や排卵障害、重度の男性不妊、人工授精で妊娠に至らなかった場合など、より高度な治療が必要な場合に有効な治療です。

③妊娠率の違い

人工授精の1回あたりの妊娠率は5〜10%程度とされるのに対し、体外受精や顕微授精など胚移植による妊娠率は20〜50%程度と報告されています。年齢や卵子・精子の質によっても差はありますが、体外受精・顕微授精の方が妊娠率は高い傾向にあります。

④費用と保険適用の違い

人工授精は比較的費用が安く、保険診療で行う場合の1回あたりの患者さん負担額は5460円です(診察料・検査料・投薬料・管理料等が必要な場合は別途費用がかかります)。体外受精や顕微授精も一定の条件のもと保険適用となっていますが、体外受精や顕微授精前後にかかる費用を合算すると数十万円になるなど、金銭的負担は大きくなります。

人工授精の保険適用について

人工授精は体外受精や顕微授精と保険適用の条件が異なります。

人工授精は、

・女性の年齢制限なし

・回数制限なし

という点が体外受精や顕微授精とは異なり、費用面でも大きなメリットとなります。

とはいえ、人工授精を複数回行う場合や妊娠できない原因を調べる検査代などで、年間10万円を超えてしまうこともあるかもしれません。

そういった場合は、医療費控除などの制度の活用も検討するとよいでしょう。

[関連記事]

▶不妊治療で使える高額療養費制度とは?対象範囲や申請方法を解説

人工授精に関するQ&A

人工授精に関して疑問や不安に思いやすい点について、岩端先生に回答いただきました。

①人工授精から体外受精(顕微授精)に進むタイミングの目安は?

人工授精を4周期程度行っても妊娠に至らない場合、また卵管不妊症の場合、卵管鏡下卵管形成術を行い半年~1年経過しても妊娠しない場合は、体外受精(IVF)や顕微授精(ICSI)へ進むことを検討します。

ただし、重度の男性不妊が確認できる場合や精子の所見が悪い場合は早期に体外受精や顕微授精に進むことを提案します。

②人工授精後、生理が遅れているということは妊娠の可能性が高い?

人工授精を行っているということは、排卵が確認できていることも多いため、妊娠している可能性はもちろんあります。妊娠検査薬でチェックいただくのも一つの方法ですが、その結果が絶対ではありません。自己判断せず、医療機関にて妊娠判定を受けるようにしましょう。

排卵の時期が妊娠2週で、妊娠3週の後半からhCGのホルモンが検出できるようになります。そのため、人工授精を行った2週間後頃には妊娠反応が確認できるようになるため、そのタイミングで医療機関を受診すると良いでしょう。

③人工授精後の腹痛は、着床のサイン?

基本的に、着床痛というものはないのではないかと思います。受精して着床するまでに1週間程度かかるので、人工授精後すぐに着床痛があるとは考えづらいです。

例えば、妊娠が成立・不成立に関わらず、子宮内膜が厚くなるため、生理前のような感覚を感じる方はいらっしゃいます。

痛みが強い場合は別の原因があることもありますので、医療機関を受診するようにしましょう。

④人工授精のあと、どのくらいで着床する?

卵子と精子が出会い受精卵になり、その受精卵が子宮内膜に着床するのは、人工授精後、1週間後くらいです。

⑤人工授精後に出血があったけど大丈夫?

人工授精の際に、精子を子宮に届けるためのカテーテルが頸管内ポリープや頸管にこすれて出血を起こす可能性もありますが、少量の出血であれば問題ありません。

ケースとしてはほとんどありませんが、万が一、出血の量が増えたり、おなかの痛みが強くなる場合は医療機関を受診してください。

人工授精に関するまとめ

・人工授精は、排卵のタイミングに合わせて精子を子宮に注入することで妊娠を目指す治療法で、精子に軽度の課題がある場合や、性交渉が難しい場合、またタイミング療法で上手くいかない場合の次のステップとして選択されることが多い

・人工授精1回あたりの妊娠率は、一般的に5〜10%程度

・人工授精のメリットとしては「自然妊娠に近い形で妊娠できる」、「自然妊娠より妊娠のチャンスを高められる」、「体への負担が少ない」、「夫婦間の心理的な負担を軽減できる」、「費用が比較的抑えられる」などがある

・人工授精のデメリットとしては、「体外受精(顕微授精)よりは安価だが、タイミング療法よりは費用がかかる」、「感染や出血のリスクがある」、「不妊症の原因や年齢などによっては妊娠が難しいこともある」、「体外受精より妊娠率は低い」などが挙げられる

・人工授精に向いているケースとしては「排卵に問題がない場合」、「男性側の精子に軽度の問題がある場合」、「頸管粘液に問題がある(フーナーテストが不良)場合」、「タイミング法で妊娠に至らなかった場合」が挙げられる

・人工授精に向いていないケースとしては「精子に問題がない場合」、「精子の所見が著しく悪い場合」、「卵管性不妊の場合」、「女性の年齢が高い場合」などが挙げられる

この記事の監修医

岩端医院

副院長 岩端 秀之 医師

2009年 聖マリアンナ医科大学医学部 卒業

2011年 聖マリアンナ医科大学病院 産婦人科勤務

2014年 IVFなんばクリニックへ出向

2016年 シカゴ ノースウェスタン大学 留学

2023年 聖マリアンナ医科大学 産婦人科学教室 講師

2024年 岩端医院 勤務

[資格]

日本産科婦人科学会認定 専門医・指導医

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

日本周産期・新生児学会認定 専門医(母体・胎児)

日本産科婦人科遺伝診療学会認定 認定医(周産期)

日本抗加齢学会認定 専門医

日本がん・生殖医療学会認定 がん・生殖医療ナビゲーター

日本産科婦人科内視鏡学会 技術認定医(子宮鏡)

日本子宮鏡研究会 オフィス子宮鏡手術認定医

人気記事

-

その腸溶性“だとおもっている”ラクトフェリンサプリ、本当に腸まで届いている!?〜サプリの見分け方をご紹介

-

子宮内フローラって何だろう?~生理痛・におい・性感染症など“今の悩み”から、将来の妊娠・出産まで関わる菌のこと

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

子宮にとって良い菌・悪い菌とは?代表的な18の菌を解説!

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説