妊活を始めたら男性がすべきこと/やめるべきこと|古い精子・食事・生活習慣まで徹底解説

妊活・不妊治療は夫婦(パートナー)が一緒に取り組むものですが、まだ女性が先行して治療や検査を受け、それでも上手くいかなかった場合に、男性も不妊検査を受けるというケースが少なくありません。

不妊要因は男女半々にあるということがわかっており、妊活・不妊治療を始めたら双方が同時に検査を受け、食事や生活習慣の改善も一緒に取り組むのが望ましいと言えます。

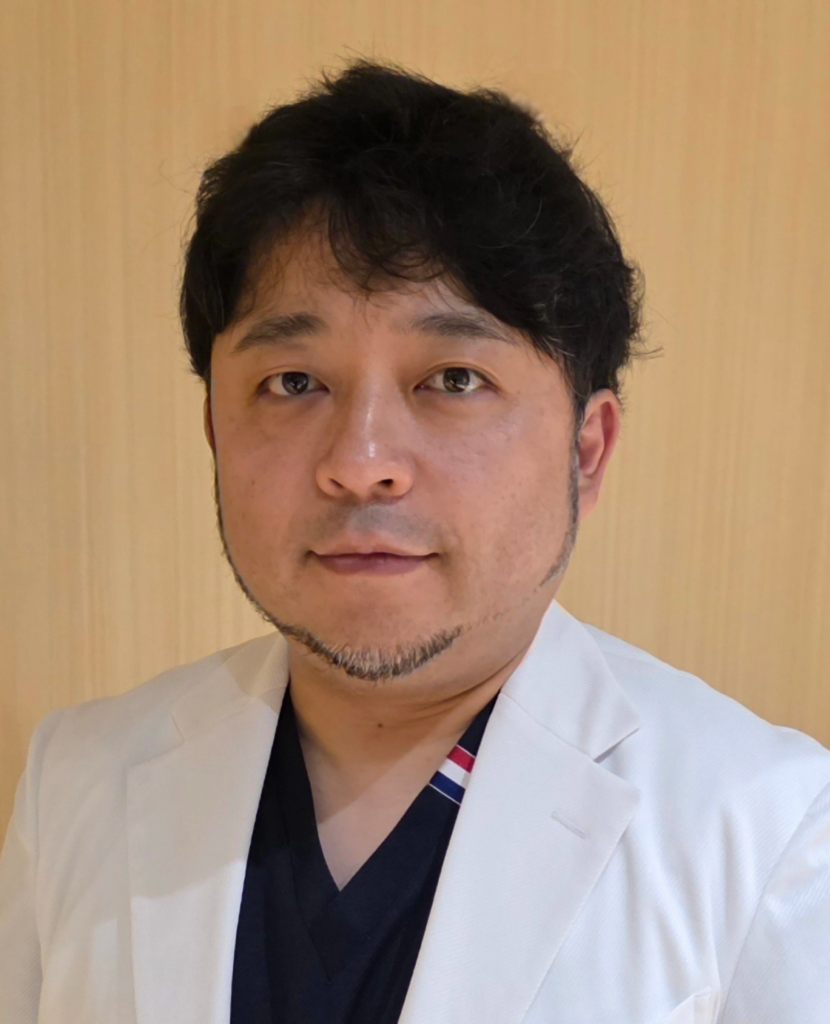

今回は、獨協医科大学病院 埼玉医療センター リプロダクションセンターや岩端医院等で数多くの男性不妊治療をされている岩端威之医師にお話をうかがいました。

目次

不妊の原因の半分は男性にある~妊活を始めたら女性と同時に受診を

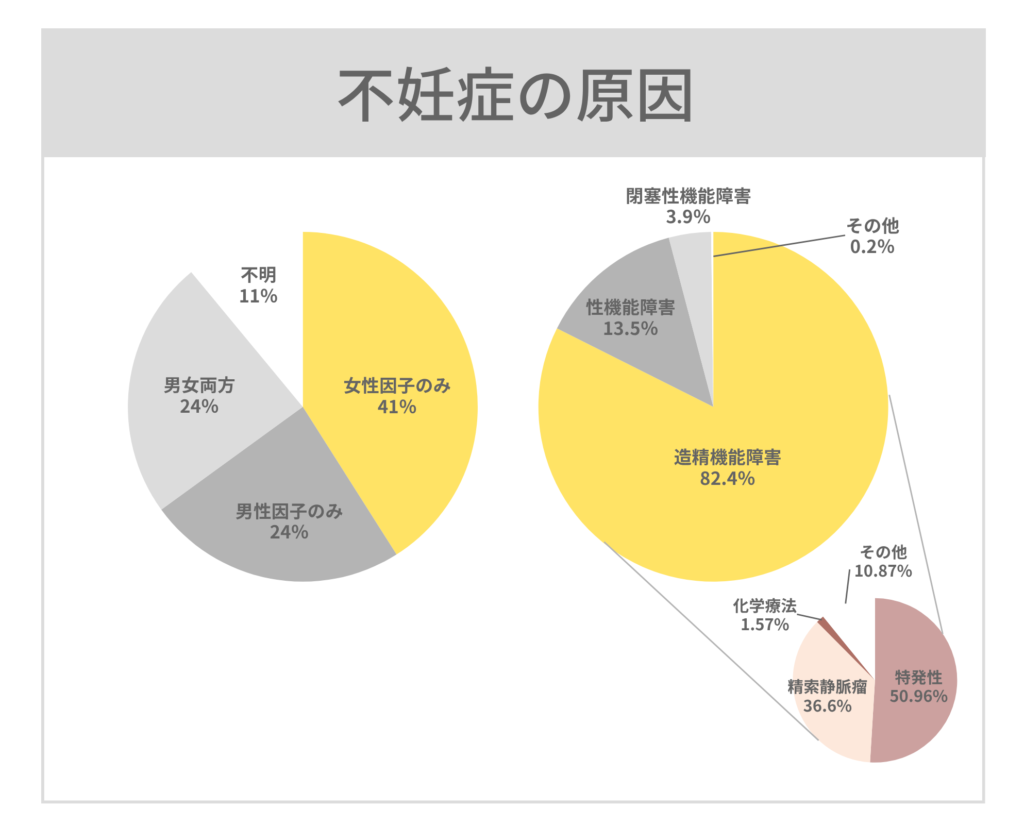

不妊治療は女性が頑張るイメージが強いですが、不妊原因の約半分は男性側にあるとされています。

男性不妊の主な原因には、

「精索静脈瘤(せいさくじょうみゃくりゅう」「精路通過障害」「性機能障害」、そして「加齢」

などがあり、それぞれ精子の質や量、射精機能に影響を及ぼします。

妊活・不妊治療を始めるとご夫婦(パートナー)で決めた場合、女性が先行して検査を受けるのではなく、男性側も「自分にも原因があるかもしれない」と考え、同時に医療機関を受診し、検査を受けることで、時間や費用面においても、効率的な治療計画が立てられます。

男性不妊で多い3つの原因

男性不妊の原因として多いのは、上図の通り、造精機能障害(82.4%)、性機能障害(13.5%)、閉塞性精路障害(3.9%)です。これらについて、詳しく解説します。

最も多い男性不妊の原因①精索静脈瘤(造精機能障害)

男性不妊の原因として最も多いのが「精索静脈瘤(せいさくじょうみゃくりゅう)」です。

上記グラフの「造精機能障害(82.4%)」に含まれ、

男性不妊の原因の30~40%を占めています。

精索静脈瘤とは

精索とは、精子の通り道である精管や血管(動脈/静脈)、神経、リンパ管が束になって構成されており、陰嚢(いんのう)の精巣上部から上方につながっています。

精巣は心臓よりも低い位置にあるため、精巣から心臓へ血液を戻す際、血液が逆流しないよう精索静脈には逆流を防ぐ弁があります。しかし、その弁が機能せず、

血液が逆流することで精巣の静脈が蛇行・拡張し、瘤(こぶ)のような状態になることを精索静脈瘤と言います。

精索静脈瘤は主に左側に発生しやすく、左側単独にできる確率が80%、両側にできる確率は15%、右側単独にできる確率は5%と言われています。

精索静脈瘤がある場合、稀に痛みを感じることもありますが、自覚症状がないケースが多く、気づかないまま妊活に取り組んでいる男性も少なくありません。

精索静脈瘤があると血行循環が悪くなり、停滞した血液により精巣内の温度が上昇、また活性酸素が増えることで精巣の造精機能が低下し

・精子の数や運動率の低下

・精子のDNA損傷率の上昇

など精子所見が悪化してしまうことがわかっています。

お風呂上りなどはわかりやすくなるため、ご自身でも見た目(血管の浮き出し等)でわかる場合もありますが、正常なのか異常なのかを見極めるのは難しいと言えます。

妊活を始めたらできるだけ早く、男性不妊に対応している医療機関や泌尿器科で受診をされると良いでしょう。

『精索静脈瘤と診断された場合、手術を行うことで精子所見が改善し、すぐに妊娠されるケースもあります。奥様(パートナー)が不妊治療を頑張ってくれているので、精索静脈瘤が妊娠を妨げているなら、早く手術を受けさせてくださいという男性が多くいらっしゃり、私が勤務する医療機関では現時点(2025年5月末)で、10月頭までほぼ毎日手術が入っている状況です。(岩端先生)』

[関連記事]

▼精索静脈瘤についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。

男性不妊の特徴は見た目でわかる?9つのサインと病歴別チェックリスト

男性不妊の原因③性機能障害

性機能障害とは、勃起や射精に関わる機能がうまく働かず性行為そのものが困難になる(ED:Erectile Dysfunction)、あるいは射精ができないなどを含みます。

男性不妊の13.5%が性機能に起因するとされています。

代表的な性機能障害には

・勃起不全(ED)

・腟内射精障害

・逆行性射精

・早漏

などがあります。

これらは加齢や生活習慣の影響のほか、精神的なプレッシャーや妊活のストレスが引き金となって発症・悪化することもあります。

とくに妊活中は「排卵日に合わせて性交をしなければならない」という強迫観念が、男性側に大きな心理的負担を与え、勃起障害や射精困難を引き起こすケースも少なくありません。

性機能障害が疑われる場合には、早い段階で泌尿器科や男性不妊専門クリニックを受診しましょう。

治療法としては、バイアグラなどのPDE5阻害薬の処方、心理的なカウンセリング、生活改善などが挙げられます。

また、

女性(妻・パートナー)との性行為が難しい場合でも、精液(精子)が採取できれば人工授精や体外受精に進める可能性があります。

性機能の問題を相談するのは恥ずかしいと思う方もいるかもしれませんが、妊活を進める上では避けて通れません。早い段階で医師に相談し、ご自身の状況に合った治療や不妊治療を選択されると良いでしょう。

男性不妊の原因②精路通過障害(閉塞性精路通過障害)

精路通過障害とは、

精子が通る道が塞がっている(精管閉塞)、あるいは狭くなっており、精子が精巣でつくられていても、射精時に体外へうまく送り出されない状態を指します。

精路通過障害があると、精液中に精子が含まれない、あるいは極端に少ない状態になることから不妊原因の一つとなります。また多くの場合、自覚症状がないために、発見が遅れてしまうことも多くあります。

精路通過障害の原因としては、

・先天的な精管欠損

・加齢

・ストレス

・尿道炎

・前立腺嚢胞

・逆行性射精

・鼡径(そけい)ヘルニアなど手術による精路の閉塞

などが挙げられますが、原因不明の場合もあります。

[関連記事]

▶妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

無精子症と診断された場合

精液検査で無精子症と診断された場合、すべてのケースで精子が存在しないわけではありません。

精巣内では精子が正常に作られているにも関わらず精路通過障害により精子が体外に排出されない状態になっていることもあります。

こうした場合、精巣内精子採取術(simple TESE)や精巣上体から精子を回収する方法(PESA法)により精子を採取し、顕微授精(ICSI)で妊娠を目指すことが可能です。

精路通過障害は、泌尿器科や男性不妊専門クリニックでの診察によって、精管の状態や閉塞の有無を調べることができます。

男性の妊活においては、「精子が作られているか」だけでなく、

「精子の通り道が正常に機能しているか」

も重要なチェックポイントです。ご自身では精路通過障害に気づくのは難しい場合がほとんどのため、妊活開始時に検査を受けると良いでしょう。

男性不妊の原因④加齢

「男性は何歳でも子どもをつくることができる」と言われることもありますが、

実際は、30代後半から精子の質は徐々に低下することがわかってきています。

特に加齢により精子のDNA損傷率が上昇することもわかっています。また、加齢精子によって受精した場合、流産率の上昇や出生児の健康リスク(自閉スペクトラム症など)との関係も指摘されています。

父親の加齢と 自閉スペクトラム症などの関連については、下記記事でもご紹介しています。

▶体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

さらに、加齢に伴い男性ホルモン・テストステロンが低下すると、性機能障害や精子形成能力の減退を招く原因になることもあります。

40~50代など、ある程度の年齢に達している場合は、早い段階で泌尿器科や男性不妊治療クリニックで検査をされるのが良いでしょう。

妊活を始めたら男性がすべきこと

妊活・不妊治療を始めたら、まず不妊につながる要因がないか、検査を受けることをお勧めします。

①精液検査(検査キット/専門クリニック)

妊活を始めた男性が、まずすべきことの一つは

「精液(精子)検査」

です。

精液の量や濃度、運動率、正常形態率などを数値によっては、自然妊娠が難しい場合や不妊治療を行うために手術や治療を要することもあります。

精液の検査方法は、主に専門の医療機関で行う検査と、自宅でできる郵送型の検査キットがあります。

ただし、検査キットの場合、

・精液の量

・精液の濃度

・精子の運動率

・精子の正常形態率

がすべて調べられないものもあります。

一方、専門の医療機関では、精液量・濃度・運動率・正常形態率などWHO基準に基づいた精密な評価が行われます。

[関連記事]

▶WHOによる精液量・濃度・運動率・正常形態率の基準については下記記事で詳しく解説

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

『奥様の年齢が若く、タイミングで2年間ほど妊活に取り組んだものの、妊娠に至らず、精液(精子)検査を受けた男性がいらっしゃったのですが、精液所見がとても悪かったというケースもありました。最近は、不妊治療が保険診療になったということもあり、早い段階で受診してくださる男性も増えていますが、不妊原因が女性にないのに、女性だけが治療に取り組まれていることもあります。妊活・不妊治療は大切なパートナーと取り組むことですので、男性も妊活開始と同時に検査を受けていただきたいと思います。(岩端先生)』

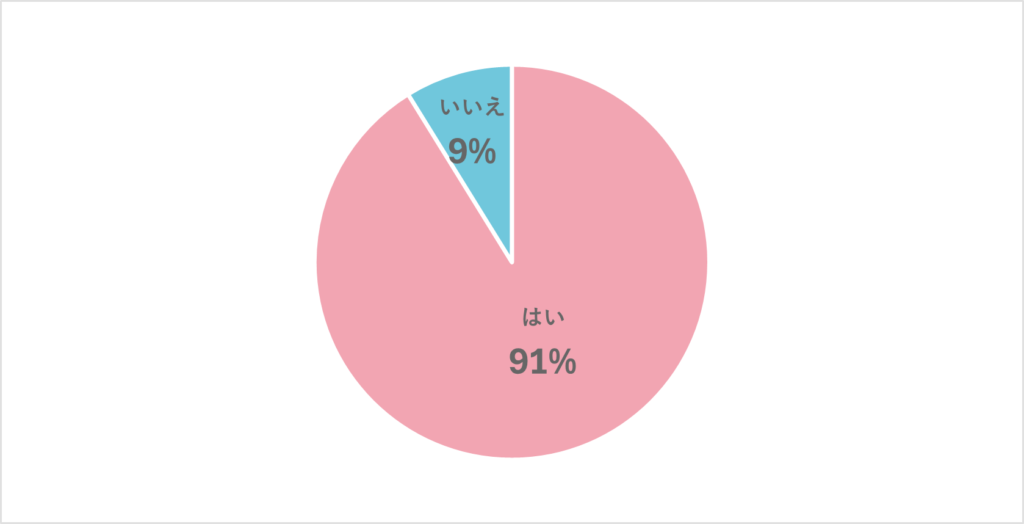

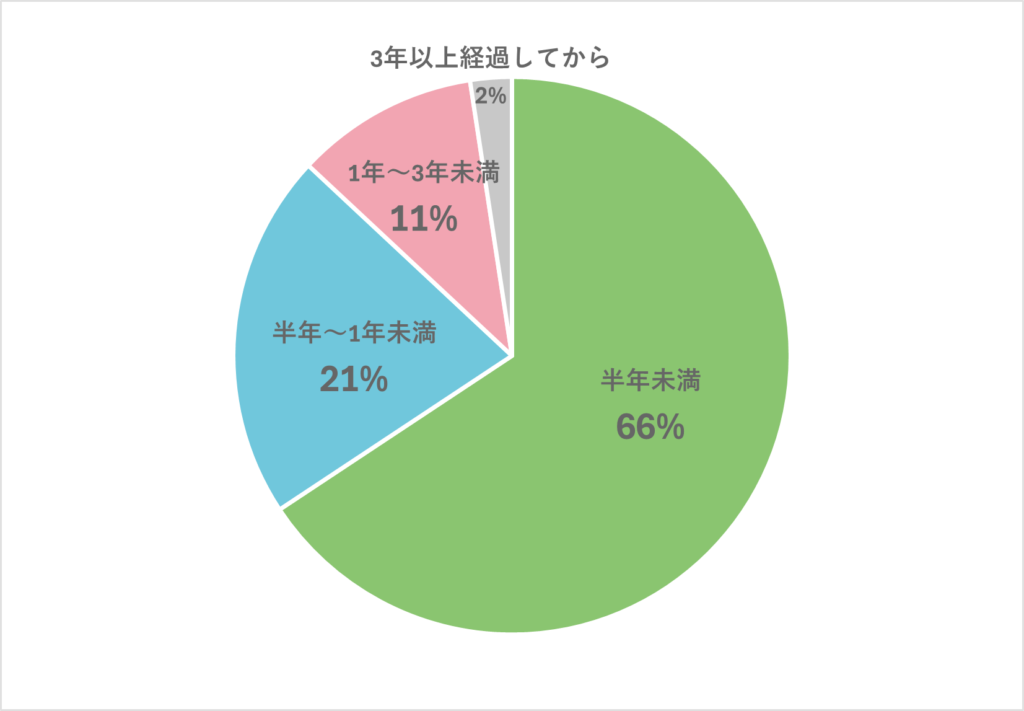

Varinos独自アンケート:妊活開始から半年未満でパートナーに精液検査を受けてもらった方が66%

Varinos公式SNS(Instagram、LINE、X)で「旦那さん(パートナー)は精液検査を受けたことがありますか?」と質問したところ、「ある」と回答した女性は91%にのぼり、そのうち66%が妊活を始めて半年未満で検査を実施したという結果でした。

調査期間:2025/5/23~30日

回答数:239

妊活を始めてからどのくらいで旦那さん(パートナー)は精液検査を受けましたか?

調査期間:2025/5/23~30日

回答数:207

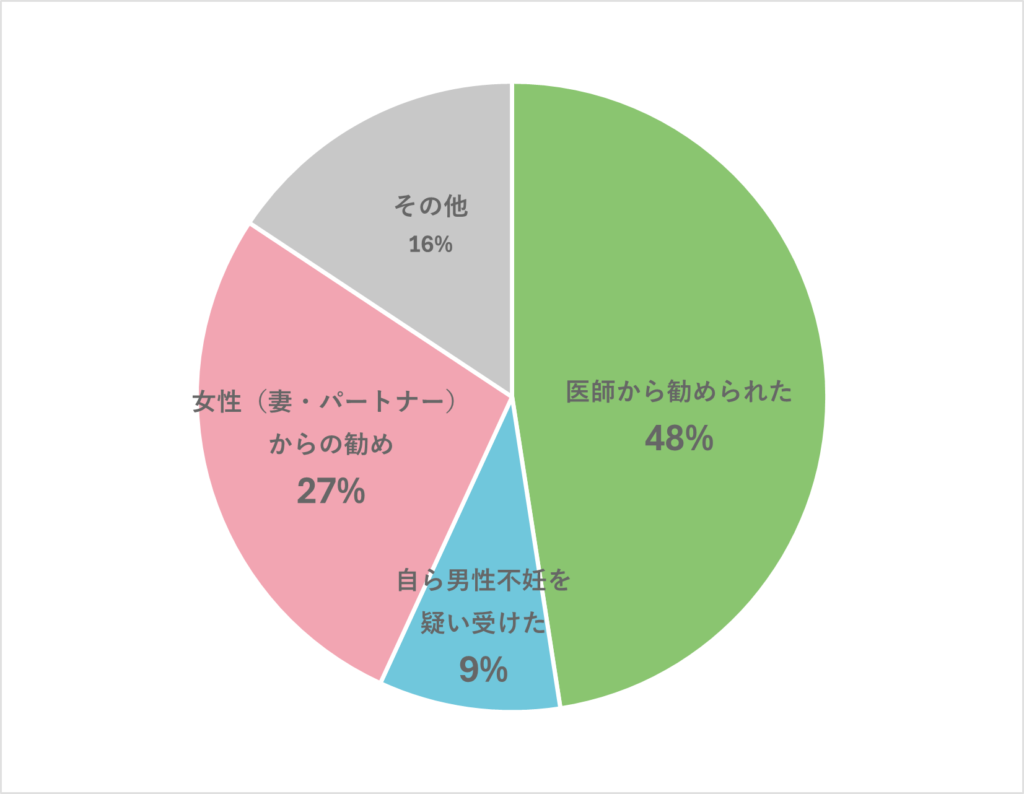

さらに、精液(精子)検査を受けたきっかけとして最も多かったのは「医師から勧められた」(48%)、次いで「女性(妻・パートナー)からの勧め(27%)」という結果でした。

男性パートナーが精液検査を受けたきっかけを教えてください。

調査期間:2025/5/23~30日

回答数:204

精液(精子)検査は、男性妊活のスタートラインと言えますが、「自ら男性不妊を疑い受けた」はわずか9%という結果からも、妊活・不妊治療を始めたらまずは夫婦(カップル)が一緒に医療機関を受診し、医師から男性不妊の可能性や検査の受検を勧めてもらうのも一つの方法と言えます。

『例えば、最初から自分は無精子症かもしれないと思っている男性はほぼいません。造精機能障害のうち半分以上は特発性で原因がわからないものです。

性器の見た目でもわからず、自覚症状もないため、検査を受けないとわかりません。

ただ、患者さんの中には、検査自体をこわいと思われていたり、検査結果が悪かった場合、夫婦関係が悪化してしまうのではないかと不安に思い、なかなか検査に踏み切れない方もいます。(岩端先生)』

泌尿器科的検査(陰嚢の形、精巣サイズ、精管の状態、精巣内腫瘍や石灰化の有無、精索静脈瘤の有無など)

精液検査と同じくらい重要なのが「泌尿器科的検査」です。

男性不妊の約半数は何らかの身体的原因によるものとされており、泌尿器科や男性不妊治療クリニックではその原因を特定するための詳細な診察が行われます。

視診と触診

陰嚢の視診と触診によって、精巣の大きさ・硬さ・位置を確認します。健康な成人男性の精巣サイズは15〜25mlが標準とされ、これを大きく下回る場合は精子形成能力に問題がある可能性があります。

停留睾丸(停留精巣)という陰嚢内に下降するはずの睾丸が本来あるべき場所に存在しない状態のままにしておくと、精子形成能の低下や精巣腫瘍の発生率が高まり、男性不妊の要因になることがあります。

また、視診では精索静脈瘤の有無を、触診では閉塞性もしくは非閉塞性無精子症の診断もすることができます。

[関連記事]

▶精液や陰嚢の見た目でわかる男性不妊要因について詳しくはこちら

超音波検査

精巣の大きさや静脈瘤の血液の逆流、腫瘍の有無を調べます。

精巣腫瘍は不妊の原因になることがあるだけでなく、早期発見により早期に適切な治療が行えます。

血液検査

血液検査は主に以下4つの数値を確認します。

① LH(黄体形成ホルモン)

精子形成や男性ホルモン分泌に関わる

② FSH(卵胞刺激ホルモン)

精巣の機能評価や原因を特定

精巣機能や精路の閉塞などの可能性を推測する

高値の場合:精巣での精子生成機能が低下している可能性がある

低値の場合:脳の下垂体からのFSH分泌に問題があり精子生成機能が低下している可能性がある

③ PRL(プロラクチン)

下垂体からのホルモン分泌異常の可能性を調べる

高値の場合:精子の生成や機能、また性欲低下や勃起不全などの性機能障害を引き起こすことがあり、男性不妊の原因となる可能性がある

④ T(テストステロン)

テストステロンは、いわゆる男性ホルモンであり、精巣から分泌される精子生成には不可欠なホルモン

低値の場合:精子生成に影響する可能性がある

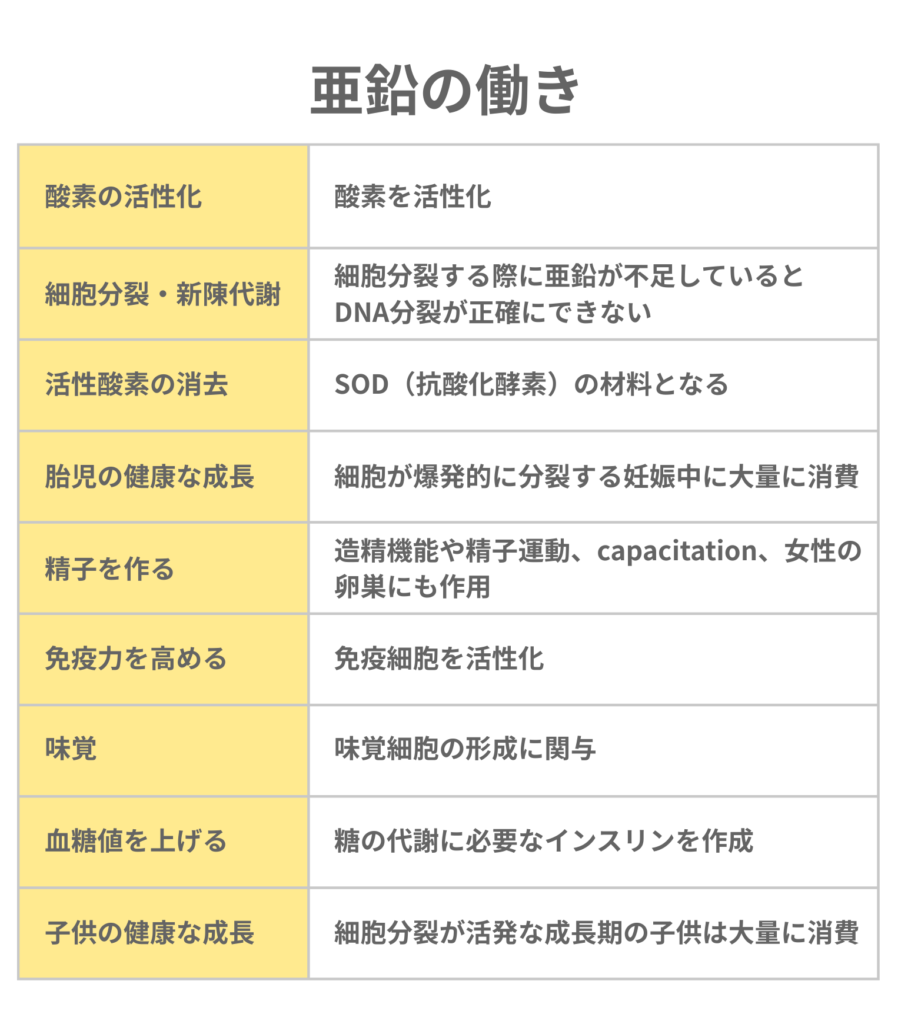

微量元素測定

血中の銅や亜鉛、鉄、また精液中の亜鉛濃度を測り、男性不妊につながる要因がないかを検査します。

銅:血中の銅の濃度が高いと亜鉛の吸収を阻害

亜鉛:亜鉛が不足すると、男性ホルモン(テストステロン)の合成低下や精子形成の低下、運動性、形態にも影響を与えることがわかっている

鉄:鉄分不足は生殖機能の低下につながる可能性がある

『超音波検査を行うと、2~3%の方に精巣腫瘍が認められます。また血液検査も非常に重要で、男性ホルモンに異常があった場合は投薬をし、精子所見が改善することもあります。さらに下垂体ホルモンに異常があった場合は、追加で脳のMRI検査を行うこともあります。私が診察を行っている医療機関では、初診時に精液検査とあわせて、視診や触診、超音波検査、血液検査、微量元素測定を行っています。なお、必要な方には染色体の検査や遺伝子検査を行う場合もあります。(岩端先生)』

風疹の検査

妊活を始める男性にとって、精液検査や泌尿器科的検査と並び、見落としてはならないのが「風疹の抗体検査」です。風疹ウイルスは、妊娠初期の女性が感染すると、胎児に先天性風疹症候群(CRS)を引き起こす可能性があり、心臓病、白内障、難聴など重篤な障害をもたらすことがあります。

多くの方が子どもの頃に1回風疹ワクチンを接種していますが、1回の接種では十分な免疫が得られていないこともあります。

妊活中は女性側の健康管理に意識が集中しがちですが、男性も感染症のリスクを把握し、事前に対策しておくことが、パートナーや赤ちゃんを守ることにつながります。

そのため、妊活を始めたら、風疹の抗体検査を受けるようにしましょう。

性感染症の検査

クラミジアや淋菌、梅毒、HIV、B型・C型肝炎などの性感染症は、自覚症状がないまま潜伏していることも多く、妊娠・出産に大きなリスクを及ぼすことがあります。

特に近年、梅毒やクラミジアの感染者数が増加傾向にあり、注意が必要です。

梅毒に感染していると、女性は卵管炎により卵管が閉塞し、不妊の原因となることがあります。また

男性では、梅毒により精子の通り道が詰まり、無精子症や精子異常を引き起こすことがあります。

さらに、妊娠中に梅毒に感染してしまうと、流産や死産、赤ちゃんが先天梅毒になるリスクが高まります。

クラミジアに感染すると、女性は卵管狭窄や閉塞、癒着を引き起こし、自然妊娠が難しくなる可能性が高くなるほか、感染症が進行すると子宮外妊娠のリスクが高まります。妊娠中に感染すると絨毛膜羊膜炎や切迫流産や早産を招くリスクも生じます。

また男性は精巣上体炎を引き起こし、精管が詰まることで、精子が排出できなくなる無精子症となることがあります。

性感染症の多くは、泌尿器科や性病科、不妊治療クリニックなどで検査することができます。

[参考記事]

▶性交渉の経験がある人は注意。“無症状の性感染症”が引き起こす「不妊症のリスク」

妊活を始めるタイミングで、夫婦そろって性感染症検査を受け、不妊につながる要因がないかを確認するようにしましょう。

『梅毒やクラミジアは近年増加傾向にあります。男性だけではなく、女性で感染している方も多く、どちらかが感染していると性交渉によりパートナーにも移してしまいます。性感染症は不妊要因にもなりますが、気づかず妊娠すると、赤ちゃんにも影響を与えてしまいます。また、一度検査をして陰性でも、その後、性感染症に罹患する方もいるため、妊活・不妊治療中は1年に一回調べています。

ただし、性感染症を治療しても不妊リスクが残ってしまうこともあります。そのため、性感染症に罹患していないかを調べることも重要ですが、同じくらい性感染症に罹患しないための対策や知識を身に着けることが重要です。(岩端先生)』

[関連記事]

▶見逃されやすい性感染症・ウレアプラズマ~流早産につながる可能性も

妊活中の男性が食事で意識すべきこと~精子に良い影響を与える栄養素とは?

男性の妊活において、食事は精子の質を向上させる重要なポイントです。精子の数や運動率、形態は栄養状態と密接に関係しており、バランスの取れた食生活が良質な精子を育てる基盤となります。ここでは、特に妊活男性が積極的に摂取すべき栄養素を紹介します。

亜鉛:精子形成を助ける

亜鉛は精子の生成や男性ホルモン・テストステロンの合成に不可欠で、精子形成を助ける効果が期待されています。牡蠣や牛肉、ナッツ類に豊富に含まれます。

一般的に亜鉛の吸収率は20~40%とされていますが、一緒に食べることで亜鉛の吸収を促進するものもあれば、吸収を妨げるものもあります。

<吸収を促進するもの>

・肉類や魚類に含まれる動物性たんぱく質、ビタミンC、クエン酸、リンゴ酸など

<吸収を妨げるもの>

・コーヒー、オレンジジュース、カルシウム、未精製の穀類や豆類に多く含まれるフィチン酸、アルコール

[関連記事]

▶精子にとって重要な栄養素「亜鉛」と「ビタミンD」を摂れるレシピ

ビタミンC、E、コエンザイムQ10…抗酸化

抗酸化作用のあるビタミンC、E、コエンザイムQ10は、精子の酸化ストレスを軽減し、DNA損傷を防ぐ働きがあります。ビタミンC、Eは新鮮な果物やナッツ、植物油に、コエンザイムQ10はイワシやナッツに含まれます。またサプリメントでも摂取可能で、疲労回復効果も期待できます。

[関連記事]

▶女性版「コエンザイムQ10が妊活に良い理由は「卵子の質」や「卵巣の働き」への好影響」

プロテイン(たんぱく質)

良質なたんぱく質も忘れてはならず、筋肉や細胞の材料として精子の健康を支えます。

[関連記事]

▶妊活に大切な【たんぱく質】が摂れるレシピ集

葉酸:精子のDNA損傷を防ぎ、精子の質を向上

葉酸は精子のDNA損傷を防ぎ、精子の質を向上させる働きがあるとされています。ほうれん草やブロッコリー、豆類に多く含まれ、妊活中は積極的に摂取したい栄養素です。

[関連記事]

▶葉酸をおいしく摂取するためのレシピ

▶葉酸が多い食べ物とは?食品分類別に11分類120以上の食品を紹介

ビタミンD:精子の運動率向上

ビタミンDには、精子の運動性や精子の正常形態率に対してプラスの効果が期待できるとされています*。日光浴により体内で合成されるほか、魚類や卵黄に含まれます。

▶ビタミンDを効率的に摂取できるレシピ

▶日光だけではなく、食事からもビタミンDを摂取!含有量の多い食品リストを公開

L-カルニチン:精子の量や運動率を高める可能性がある

L-カルニチンは、精子の量や運動率を高める可能性があることに期待されており、食品では、赤身肉や牛乳などに含まれています。

ビタミンB12:精子形成に必要な栄養素

ビタミンB12は精子形成に有効と考えられており、貝類(しじみ、あさりなど)や魚介類(イワシ、サバなど)、レバーなどに含まれています。

[関連記事]

オメガ3脂肪酸:精子の質を高める

オメガ3脂肪酸は、精子の質を高める効果が期待されています。

食べ物では、青魚(サバ、イワシ、サンマなど)や、えごま油、アマニ油、チアシード、くるみなどに含まれています。

妊活男性向けサプリメントの活用も検討を

妊活に取り組む男性は、栄養バランスを考えた食事をとるとともに、食品添加物を多く含む加工食品や過剰な脂質、糖質を避けることも大切です。

また、栄養素によっては、食べ物からだけでは十分な量を摂取できないこともあります。医師に相談し、妊活サプリメントを活用するのも良いでしょう。

男性妊活のための亜鉛サプリ選び

『亜鉛の推奨摂取量は成人男性で11mg(日本人の食事摂取基準(2020年)より)とされていますが、どの世代でも全然足りていません。特に妊活している方が多い30代から40代男性の1日の亜鉛摂取量は低いと言えます。(下図参照)

亜鉛は、食事だけで推奨摂取量を満たすのは難しくなってきています。

その理由の一つには、世界の土壌における亜鉛の含有量が下がっているということです。昔のお米と現在のお米を比較すると亜鉛の量が少なくなっているという報告もあります。また、飼料に含まれる亜鉛も減っているため、お米だけではなく様々な食べ物で亜鉛の含有量が減ってきていると言われています。

そのため、亜鉛はサプリメントから摂取いただくのも良いと思います。

亜鉛サプリメントには

「グルコン酸亜鉛」と「酵母亜鉛」の2種類があり「酵母亜鉛」のほうが、吸収率が高い

とされています。また、「グルコン酸亜鉛」は、気持ち悪くなってしまう方もいます。

なお、サプリメントの摂取量を判断するという意味でも、サプリを飲み始める前に、医療機関で血液検査をされるのがよいでしょう。(岩端先生)』

パートナーと妊活に対する見解の共有

妊活・不妊治療は夫婦で一緒に取り組むものです。妊活や不妊治療に対する想いや足並みがそろわないまま治療を進めると、精神的に継続が難しくなってしまうこともあります。

妊活や不妊治療を始めたら、ご夫婦(パートナー)で積極的にコミュニケーションを取り、相手の考えや体の状況を理解することで、その後の治療もスムーズに進めることができるはずです。

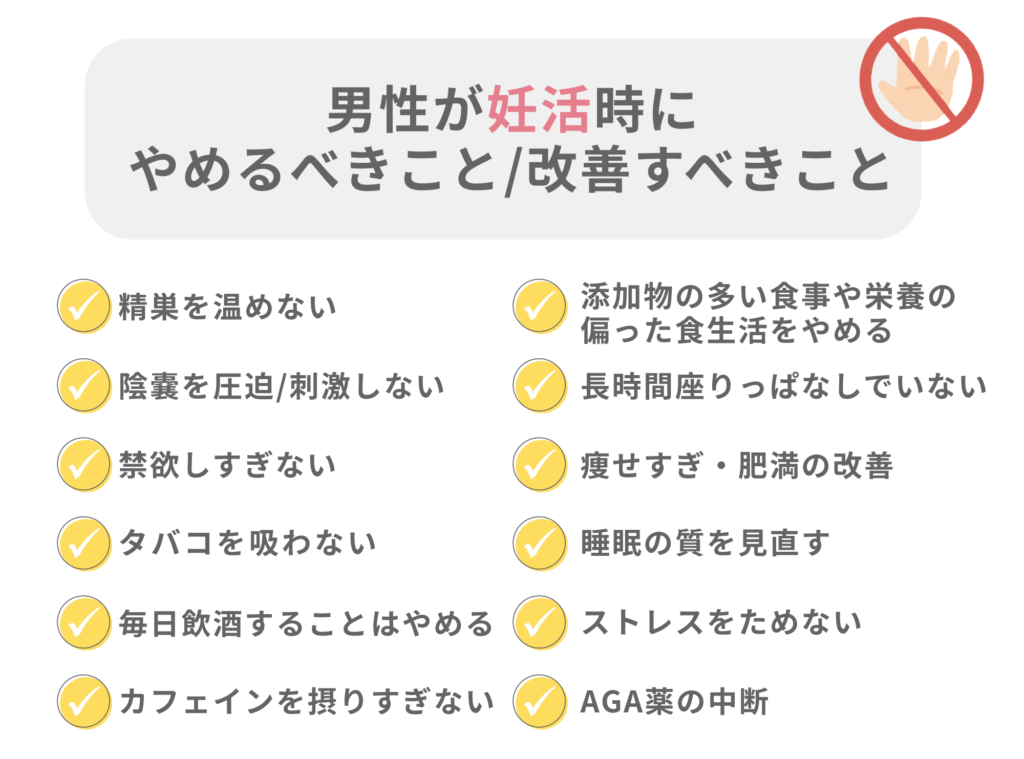

男性が妊活時にやめるべきこと/改善すべきこと

日々の生活習慣においても、精子の質を下げてしまう可能性のある行動があります。

ただし、世の中で一般的にNGとされている行動も工夫次第で諦めなくても良い場合もあります。

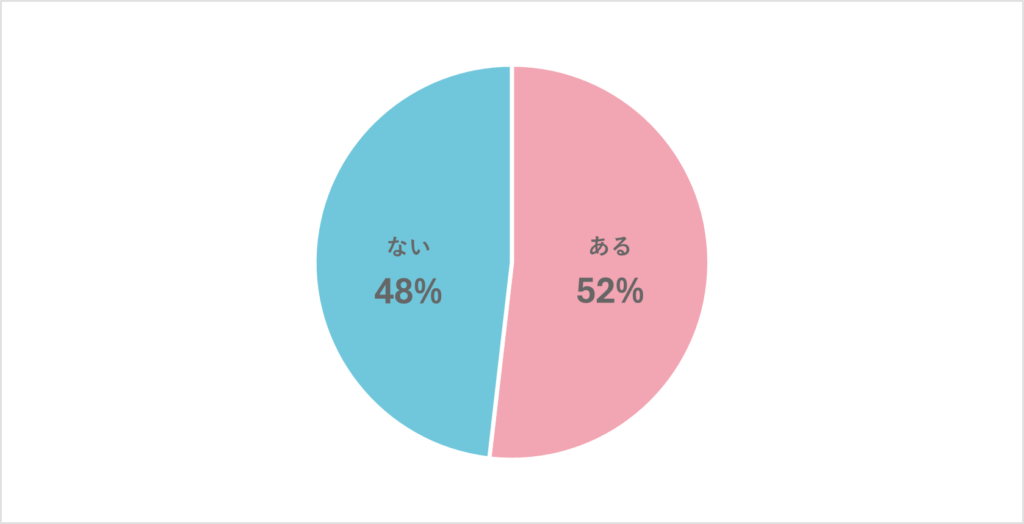

Varinos公式SNS(LINE、Instagram、X)で不妊治療に取り組む女性に「妊活のために、旦那さん(パートナー)に辞めてもらった(改善してほしいと伝えた)生活習慣はありますか?」と聞いたところ、約半数の方が「ある」と回答されました。

アンケート期間:2025/6/6~13日

回答数:164

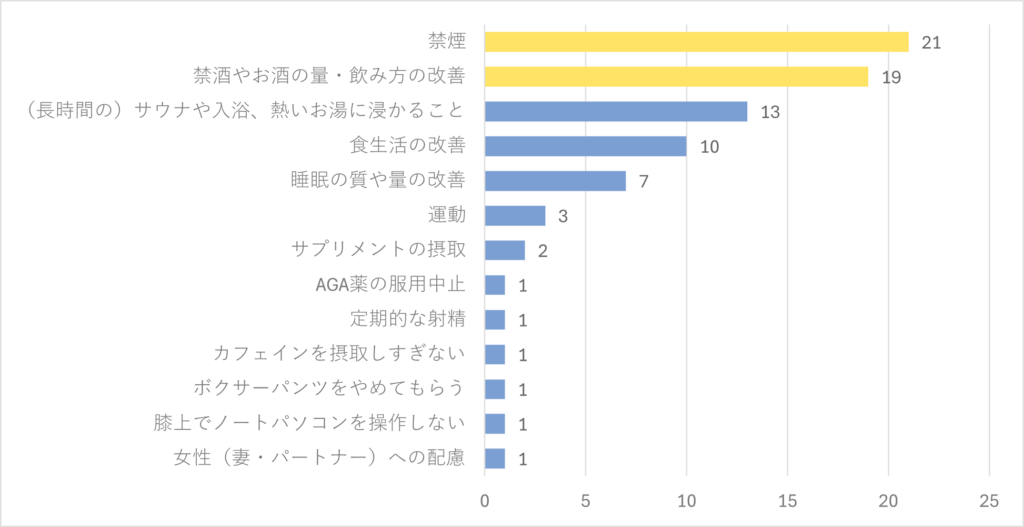

また、「ある」と回答された方に「具体的に旦那さん(パートナー)にお願いしたのはどのようなことですか?」と質問したところ、禁煙やお酒の飲み方、サウナや食生活が比較的多いという結果でした。

アンケート期間:2025/6/6~13日

回答形式:自由記述(Varinosで集計)、複数回答

タバコを吸わない

アンケートでも女性からのお願いとして回答が多かった「禁煙」。活性酸素の大量発生を誘発する喫煙は、DNA損傷率や精子濃度、精子の運動率など様々なダメージを与えることが多くの研究で明らかになっています。

そのため、

タバコに関しては、量を減らすではなく、卒煙を目標にしたほうが良い

と言えます。

毎日飲酒することはやめる

飲酒習慣がある男性は、精液量や精子の正常形態率が良くない傾向にあることがわかっています。

『新ガイドラインでは、少しでも飲むと精液所見が悪くなるとされていますが、毎日ではなく、たまに少量のアルコールを楽しむくらいは良いと考えています。

最近では、アルコール度数が0.5%程度のお酒も販売されているので、そういったものを選ぶというのも一つの方法です。(岩端先生)』

[参考記事]

喫煙、飲酒が妊活に影響~連日の飲酒はNG。禁煙はまず2カ月を目標に

精巣(睾丸)を温めない(サウナやPCを太ももの上に乗せる等)

サウナやパソコンを長時間脚に載せて作業すると精巣(睾丸)が温まってしまう可能性があります。

『陰嚢を熱い板の上につけてしまうのは避けるべきですが、

陰嚢を濡れたタオルで冷やしながらサウナ浴を行えばそれほど熱くならないので、週1回程度であればサウナを楽しんでいただいても大丈夫です。

ただし、毎日や長時間のサウナは避けたほうがよいでしょう。(岩端先生)』

添加物の多い食事や栄養の偏った食生活をやめる

仕事が多忙でお昼ご飯を食べに行く時間がない方やお昼ご飯代を考え、毎日のようにできあいのお弁当やおにぎり、総菜、カップ麺などで済ませている方も多いのではないでしょうか。

こういった食べ物の中には食品添加物を多く含むものもあります。毎日このような食事を続けると体調不良にもなるほか、栄養の偏りや脂質過多となり、体にとっても良いとは言えません。

『ベジタリアンとお肉を食べる男性を比較した研究では、

お肉も食べる男性のほうが、精子所見が良かったという結果でした。

野菜は体にとても重要ですが、野菜だけではなく肉や魚などタンパク質も取り入れ、バランスのよい食事を心がけていただければと思います。(岩端先生)』

カフェインを摂り過ぎない

コーヒーやエナジードリンクなどからカフェインを摂りすぎると精液所見が悪くなるという研究発表もあります。カフェインの摂り過ぎは、精子だけではなく体にとっても良くないので、適量に留めるようにしましょう。

[関連記事]

▶【女性版】妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

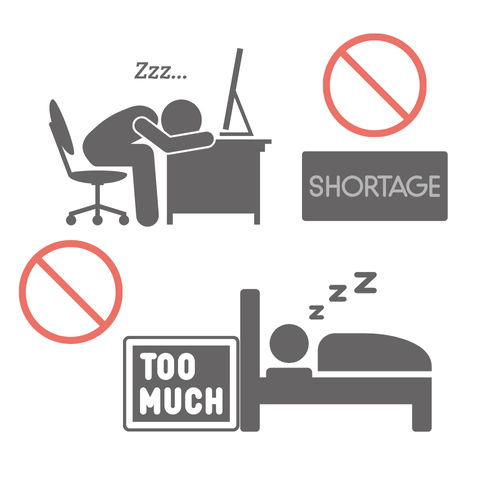

睡眠の質を見直す

睡眠時間が足りていないと精液量および総精子数に影響を及ぼす可能性があることが報告されており、

1日7~7.5時間の睡眠が、精液所見に最も良い影響を与える

と考えられています。ただし、寝すぎもよくありません。

9時間以上の睡眠は、精液量や総精子数が低下するという報告も

あります。*

『睡眠時無呼吸症候群の方は、DNA損傷率が高い傾向にあるのではないかと言われはじめています。

呼吸状態が悪くなると血中の酸化濃度が上がるためです。

また朝は太陽の光を浴びることで、脳から下垂体ホルモン分泌され、精子所見にも良い影響を与えるとされています。(岩端先生)』

陰嚢を圧迫/刺激しない(サイクリングやボクサーパンツなど)

『例えば、ボクサーパンツも絶対履いてはいけないというわけではありません。

いつもMサイズのパンツを履いている方ならLサイズなど1個上のサイズにすることで、空間に余裕ができます。実際、サーモグラフィーで確認しても、

ワンサイズ上にすることで陰嚢の温度もそれほど上がらないことがわかっています。

また、

サイクリングもよく避けるべきと言われますが、1~2時間程度であれば血流が良くなるというメリットもありますし、陰嚢温度上昇の影響もそれほど受けないと思われます。

気になる場合は、陰嚢部分に穴が開いているサドルも販売されていますので、取り入れていただくと良いと思います。ただし、自転車で旅にでるなど長期間に及ぶサイクリングは、やはり妊活中は避けていただくほうが良いです。

陰嚢は体温のマイナス2~3度(35度くらい)になっているので、温めすぎても冷やし過ぎても精子を作らなくなってしまいます。趣味や楽しみをすべて禁止にしてしまうとストレスも溜まってしまうと思うので、工夫しながら楽しんでいただけたらと思います。(岩端先生)』

禁欲しすぎない

WHOでは、4日以上の禁欲は精子の質を悪くし、死滅精子が増加すると元気な精子まで運動率が下がるとしています。

『私は「定期的射精」という言葉で患者さんにはお伝えしていますが、

最低でも週1~2回は射精をしていただくようお伝えしています。

その方が、精子所見が良くなる傾向にあります。

たまに毎日射精をしたほうが良いという情報をご覧になって頑張っている方もいるのですが、そうすると精液量も少なくなり、濃度も薄くなり適切な治療ができなくなる方もいらっしゃいます。

どの程度の頻度、どのタイミングで射精するのが不妊治療上よいかは、その方の精子所見や選択する不妊治療の方法によっても異なるので、医師と相談いただくのが一番良いです。

例えば、人工授精や体外受精をされる場合は、精液の濃度が高く総運動精子数が多い方が成功率も上がるため、精液濃度の薄い方は採精する3~4日禁欲いただき濃度を高めていただくといった提案をすることもあります。

一方、顕微授精をされる場合は、精子の数ではなく精子の質が重要となります。そのため、質の良い精子を採取できるように、禁欲期間を短くすることを提案することもあります。

女性からすると、「女性側は痛みや体調の変化を感じる治療が多いのに対し、男性側は精子を出せばいいだけなのに、なんでそれもできないと言うの?」と思われるかもしれませんが、男性も年齢と共に毎日射精するのは辛くなりますし、毎日射精する必要もありません。また、必要なタイミングで射精できないこともあります。思い詰めてしまう男性も多いので、まずはご相談いただきたいです。(岩端先生)』

長時間座りっぱなしでいない

デスクワーク中心の仕事をされている方もいらっしゃると思います。長時間座りっぱなしでいると血流が悪くなることと座位により精巣の温度が上がることで、精液所見が悪くなることがあります。

『2~3時間に1回は立ちあがり、体を動かしたり歩くことを意識すると良いです。また、椅子に座る際、精巣を圧迫しないため、穴の開いたクッションを使うなど工夫をされるのも良いと思います。(岩端先生)』

痩せすぎ・肥満の改善

『肥満男性の方が、精液所見が悪くなるというイメージが強いかもしれません。確かに血流障害を起こしやすくはなりますが、極度の肥満でない限り、精液や精子への影響はそこまで大きくないと考えています。

当院のデータでは、

逆にBMI17以下の痩せすぎの男性の方が、精液所見が悪い傾向にありました。

(岩端先生)』

ストレスをためない

ストレスは、男性ホルモンであるテストステロンの分泌を低下させる

可能性があるとされています。テストステロンの分泌が低下すると精子形成に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、ストレスが勃起障害を引き起こし、性行為が難しくなる場合もあります。

AGA薬の中断

妊活・不妊治療を始めた場合、男性型脱毛症(AGA)の治療薬として使用される医薬品

「フィナステリド」と「デュタステリド」の内服は中断

する必要があります。

『「フィナステリド」と「デュタステリド」は、男性ホルモンの一種ジヒドロテストステロン(DHT)の分泌を止めてしまい、精子も作れなくなるケースもあります。そのため、これらの内服薬は中断いただきます。

また、ミノキシジルの内服に関しては、男性型および女性型脱毛症診療ガイドラインでは推奨されていないものの造精機能に大きく影響するという報告はありません。ミノキシジル外用薬はそのままお使いいただけます。

妊活期間中はミノキシジルで毛髪面はケアしていただければと思います。(岩端先生)』

男性が妊活を始めたらやるべきこと/やめるべきことのまとめ

・男性不妊の原因として多いのは、造精機能障害(82.4%)、性機能障害(13.5%)、閉塞性精路障害(3.9%)

・無精子症と診断された場合でも、すべてのケースで精子が存在しないわけではない。精巣内では精子が正常に作られているにも関わらず精路通過障害により精子が体外に排出されない状態の場合、精巣内精子採取術や精巣上体から精子を回収する方法により精子を採取し、顕微授精で妊娠を目指すことが可能

・男性が妊活時にやめるべきこと、改善すべきこととしては、「毎日飲酒することはやめる」「精巣(睾丸)を温めない」「添加物の多い食事や栄養の偏った食生活をやめる」「カフェインを摂り過ぎない」「睡眠の質を見直す」「陰嚢を圧迫/刺激しない」「禁欲しすぎない」「長時間座りっぱなしでいない」「痩せすぎ・肥満の改善」「ストレスをためない」「AGA薬の中断」などが挙げられる

この記事の監修医

獨協医科大学埼玉医療センター リプロダクションセンター

岩端 威之 医師

[経歴]

獨協医科大学医学部医学科 卒業

2013年4月 獨協医科大学埼玉医療センター 泌尿器科 専攻医

2015年4月 同センター 泌尿器科 助教

2017年4月 同センター リプロダクションセンター 助教

2022年4月 同センター リプロダクションセンター 学内講師(現在に至る)

現在、獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンターに常勤として勤務する一方、岩端医院、大宮レディスクリニック、鎌ヶ谷アートクリニック、セントウィメンズクリニック、つばきウイメンズクリニック、田園都市レディースクリニック二子玉川、永井マザーズホスピタル、はらメディカルクリニック(五十音順)などにおいても非常勤として男性不妊診療に従事している。

[資格]

日本泌尿器科学会認定 専門医・指導医

日本生殖医学会認定 生殖医療専門医

日本がん・生殖医療学会認定 がん・生殖医療ナビゲーター

医学博士(2019年 獨協医科大学医学研究科 博士課程修了)

人気記事

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

子宮内フローラって何だろう?~生理痛・におい・性感染症など“今の悩み”から、将来の妊娠・出産まで関わる菌のこと

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

ラクトフェリンによる子宮内フローラの改善効果~論文からみる妊活中の摂取目安量とは

-

妊娠・出産にも大切な子宮内フローラ~細菌の「割合」と「量」の関係とは?/専門家による論文解説