二人目不妊の原因と妊娠しやすい方法|体外受精の成功率・自然妊娠の可能性まで解説

二人目を妊娠・出産したいと希望しても、なかなか授かることができない「二人目不妊」は、一人目の不妊とは違った悩みや課題があります。

そこで、今回は二人目不妊の原因や治療方法について、レディースクリニックなみなみ院長の叶谷愛弓医師に話を伺いました。

目次

二人目不妊とは?

二人目不妊とは、医学的には「続発性不妊」といい、一人目を妊娠・出産できた後、二人目を望んでもなかなか妊娠できないことを表す言葉です。

二人目不妊で悩まれる方は少なくなく、

二人目を望んでも、希望通り妊娠・出産できない方が3割程度いる

という調査結果 *もあります。

*出典:2021年社会保障・人口問題基本調査(結婚と出産に関する全国調査) (P76)

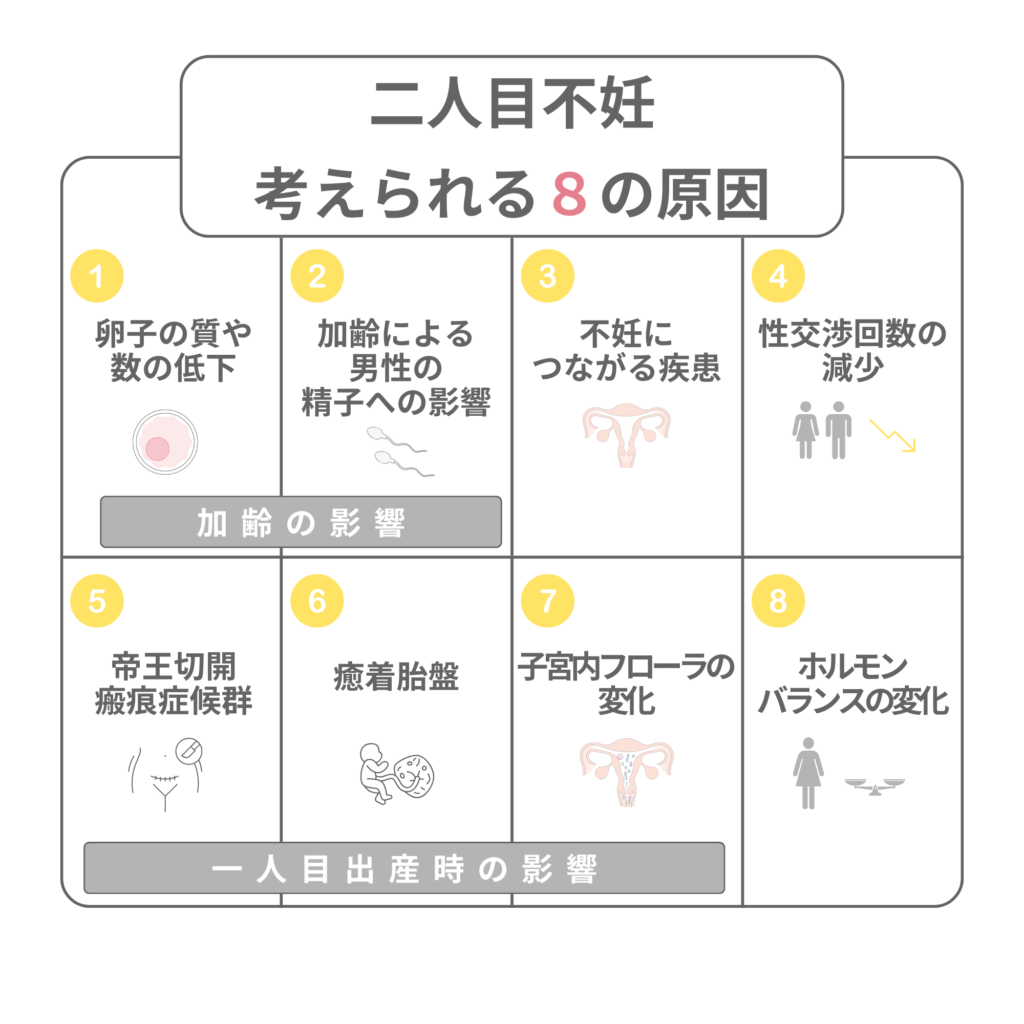

二人不妊で考えられる8つの原因

二人目不妊の原因は様々です。不妊の原因をすべて特定することは難しいですが、ここでは、ケースとして多い8つの原因について解説します。

加齢の影響

近年、結婚する年齢や第一子の出産年齢が高まっています。*

『二人目不妊の場合、一人目の妊娠・出産時よりも年齢が上がっているので、加齢による不妊というのが原因としては大きいと言えます。また、

二人目を希望する時期が35歳未満なのか、40歳以上なのかという年齢も妊娠率には大きく影響します。

(叶谷院長)』

*出典:厚生労働省 2022年結果概要より

以下で、女性の年齢と妊娠・出産にどのような影響があるかを詳しく解説します。

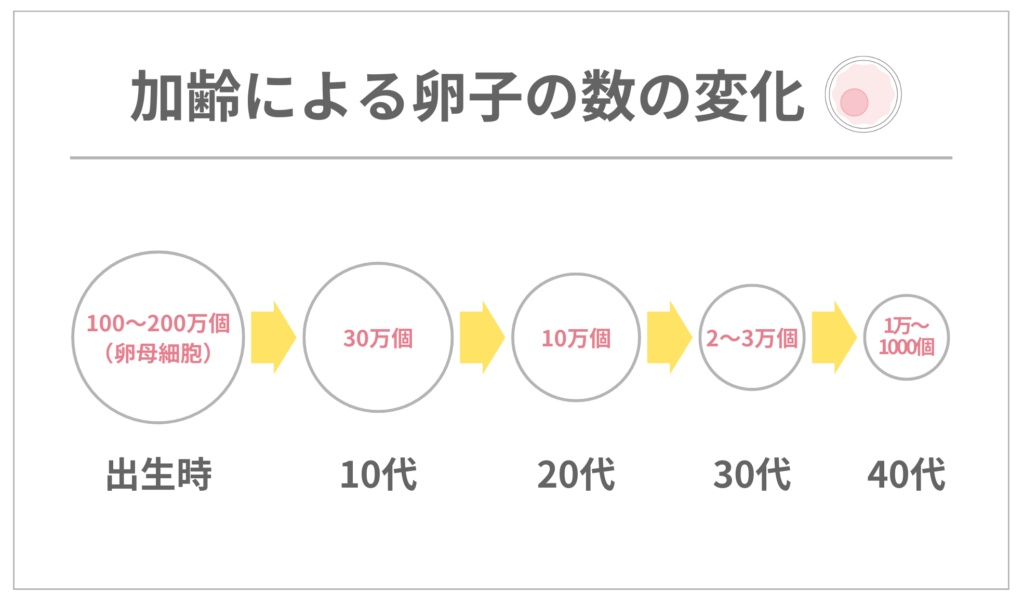

卵子の質や数の低下

加齢により、卵子の質が低下し、その結果、染色体異常が増えることで、受精しても胚が順調に発育しない、着床しても流産してしまう確率が高まってしまいます。

特に35歳以降、妊娠率が下がり、流産率が上がるというデータも示されています。*

*出典:公益社団法人 日本産科婦人科学会「2022年体外受精・胚移植等の臨床実施成績 」

また、加齢の影響は卵子の質だけではなく、

数にも影響します。

出生時100~200万個あった卵母細胞は、10代で30万個、20代で10万個、30代で2~3万個、40代では1万~1,000個程度になり、閉経で検出できなくなるまで加齢にともなって減少していくとされています。

そして、卵子の数の減少は、体外受精や顕微授精の採卵にも影響を与えます。

[関連記事]

▶「卵子の質」への好影響が期待されるコエンザイムQ10とは?

▶“卵の質と数”にも関係するビタミンDとは~充足群では流産率低減も

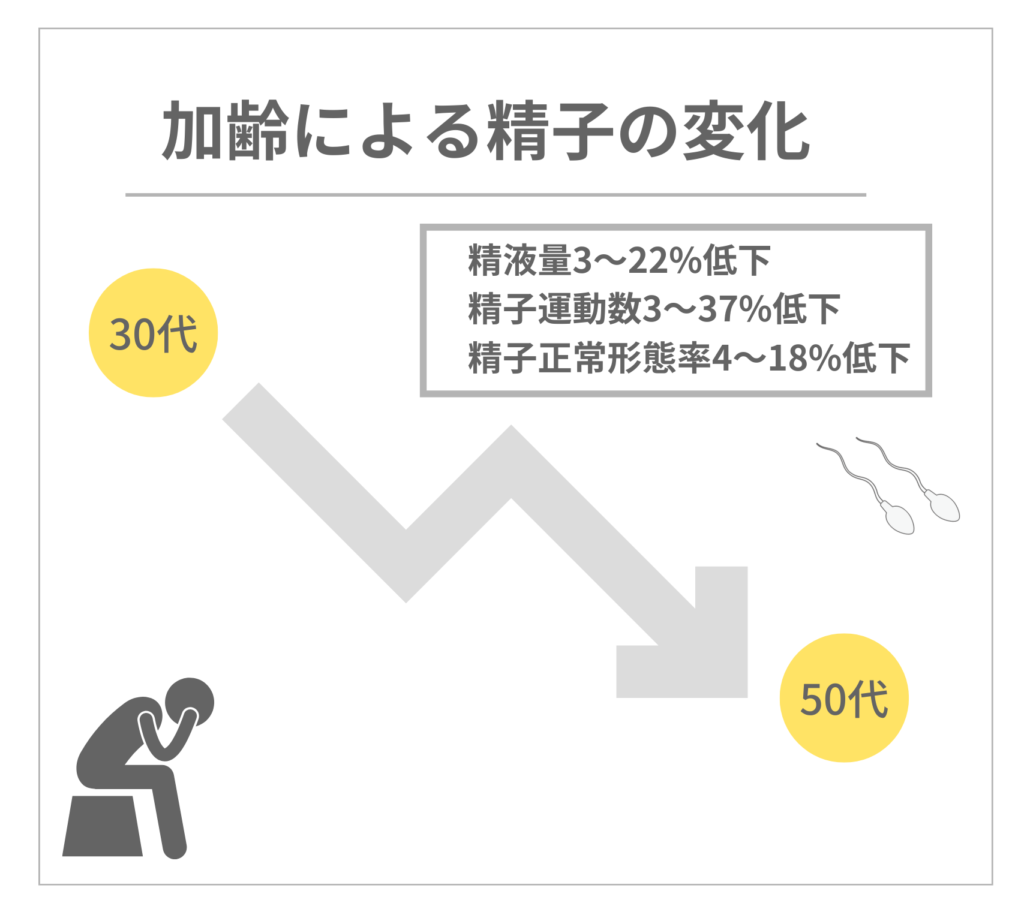

加齢による男性の精子への影響

男性の場合、女性の閉経のような変化はありませんが、

加齢とともに精子をつくる機能は低下する

とされています。

30歳代と比較すると、50歳代の精液量は3~22%、精子運動数は3~37%、精子正常形態率は4~18%低下するという報告もあります。*

ただし、個々の健康状態によっても違いがあることから、一概に、加齢によりすべての男性の生殖機能が低下するとは言えません。

*出典:一般社団法人日本生殖医学会 Q25.男性の加齢は不妊症・流産にどんな影響を与えるのですか?

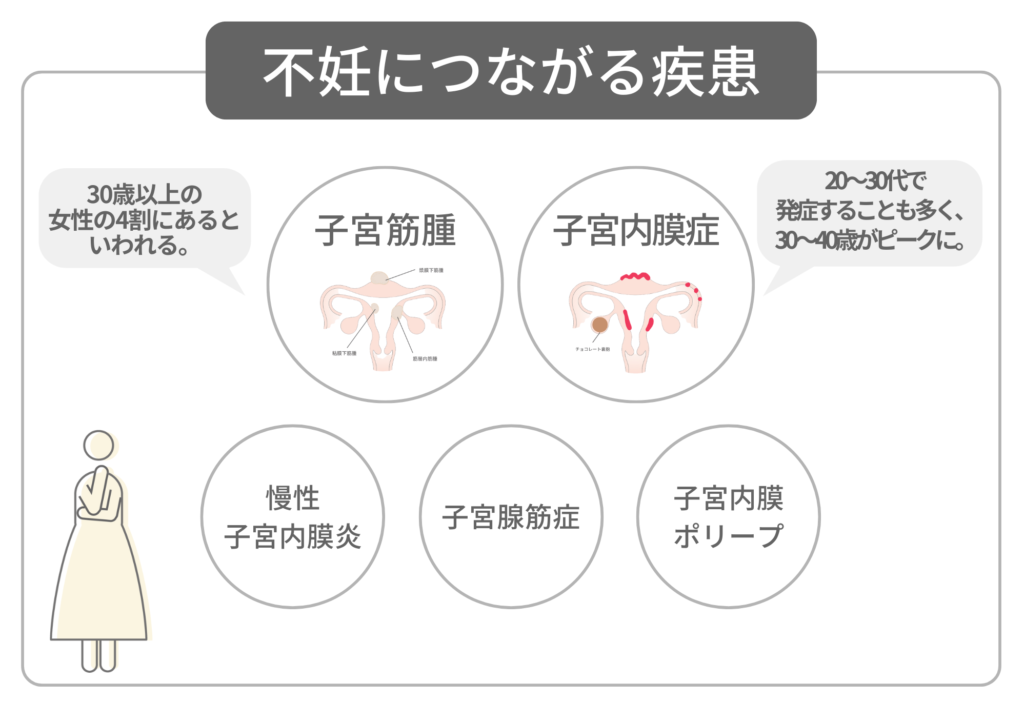

不妊につながる疾患(子宮筋腫、卵管癒着、子宮内膜症など)

第一子妊娠時に主だった疾患がない場合でも、その後、妊娠や出産に影響を与える疾患が発症することもあります。

例えば、子宮筋腫は30歳以上の女性の約3割にあると言われています。*

子宮筋腫は、女性ホルモンの一つで、卵巣から分泌されるエストロゲンの影響で大きくなることから、閉経後は子宮筋腫も小さくなります。ただし、

子宮筋腫がある場合、着床に影響を及ぼすこともある

ため、妊娠を望む場合、治療が必要になるケースもあります。

同じく、子宮内膜症もエストロゲンの影響を受け、悪化することのある疾患です。20~30代の女性で発症することが多く、ピークは30~40歳と言われています。*

子宮内膜症により、卵巣や卵管周囲の癒着、また卵子が卵管に取り込まれなくなるピックアップ障害などを引き起こすことがあります。

子宮内膜症が必ずしも不妊の原因となるわけではありませんが、不妊のリスクを上げる一因になる可能性があります。

二人目の妊娠・出産を考える年齢は、これらの疾患が発症しやすい時期でもあります。

子宮筋腫や子宮内膜症の他にも、慢性子宮内膜炎や子宮腺筋症、子宮内膜ポリープなどの疾患が、妊娠や出産に影響を与えている可能性もあり、疾患の中には、自覚症状がほとんどないものもあるため、妊活に取り組んでも、なかなか妊娠できないという場合は、なるべく早くに医療機関で検査を受けるようにしましょう。

*出典:日本産科婦人科学会

[関連記事]

▶着床不全につながる母体側の10の問題(疾患)とは?

▶慢性子宮内膜炎が妊娠・出産を阻む?原因や検査・治療法を医師が解説

性交渉回数の減少

元々、日本は世界各国に比べて、性交渉の回数が少ないことがわかっています。

そういった状況に加え、第一子出産後は、育児や仕事による疲れや夫婦だけの時間を取ることが難しくなることもあり、第二子の妊娠を望むタイミングでは、性交渉の機会が以前より減っている夫婦も少なくないようです。

妊娠を希望する場合、ある程度、性交渉の回数を重ねたほうが妊娠の確率は上がると言えますが、妊娠のために性交渉を行うのは気持ちが乗らないというご夫婦もいるかもしれません。

そういった場合は、不妊治療クリニックでの治療を選択するというのも一つの方法です。

[関連記事]

▶「排卵日の性交渉が、一番妊娠率が高いわけではない!?」排卵日の2日前頃から性交渉の回数を重ねたほうが良い理由とは?

一人目出産時の影響

一人目の出産時にトラブルがあった方だけではなく、目立ったトラブルがなくても、出産により体に変化が生じ、二人目不妊の原因になっている可能性もあります。

今回は、帝王切開瘢痕(はんこん)症候群と癒着胎盤、子宮内の菌環境・子宮内フローラの3つについて解説します。

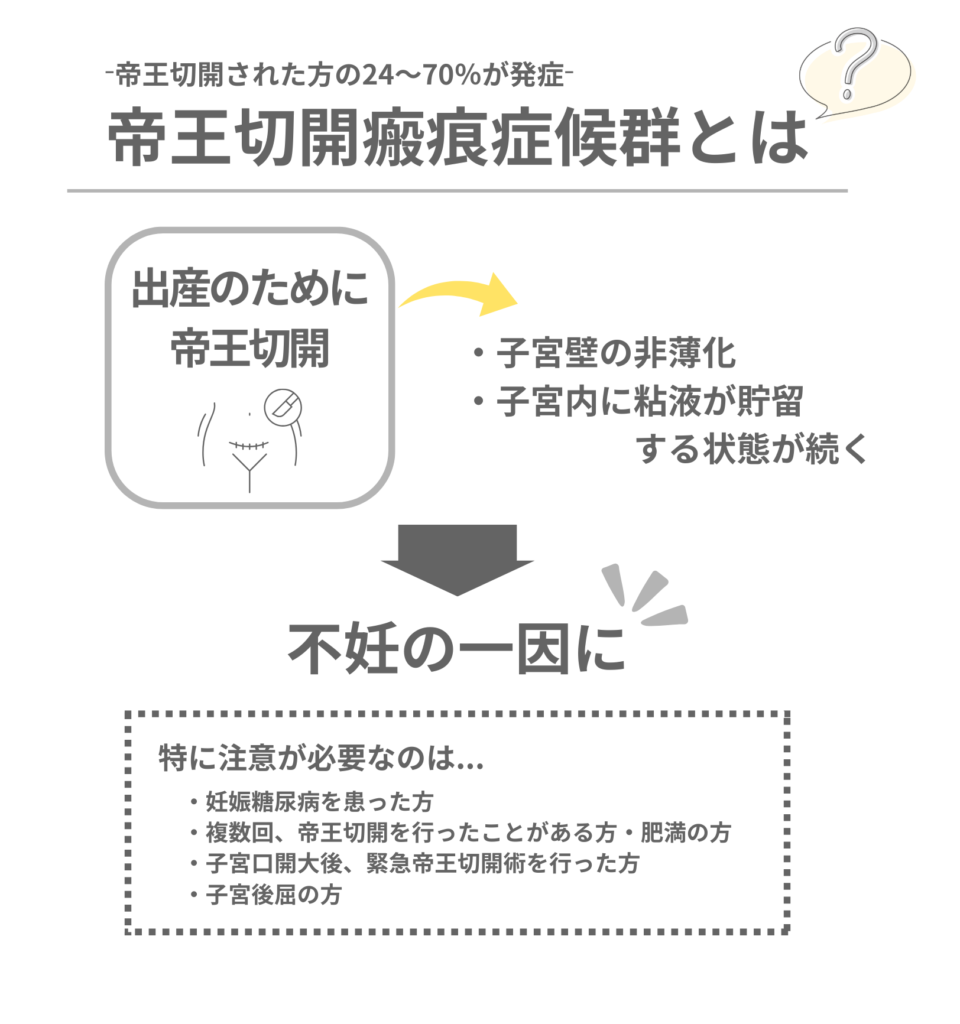

帝王切開瘢痕(はんこん)症候群

帝王切開で出産し、その後妊娠を希望しても、なかなか妊娠しないという場合、帝王切開瘢痕症候群による影響も考えられます。

帝王切開瘢痕症候群とは、出産のために帝王切開をした際、切開した子宮の筋肉同士がうまく癒合せず

・子宮壁の菲薄化

・子宮内に粘液が貯留

する状態が続くことを言います。

特に、子宮内に粘液が貯まると精子の動きや受精卵の着床を妨げ、不妊の一因となることがあります。

帝王切開瘢痕症候群は帝王切開をされた方の24~70%に発症すると言われており

・妊娠糖尿病を患った方

・複数回、帝王切開術を行ったことがある方

・肥満の方

・子宮口開大後、緊急帝王切開術を行った方

・子宮後屈の方

は、特に注意が必要です。

出産後、月経が再開しても生理と別に出血がある場合や茶色い出血が続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

なお、妊娠を望む方が帝王切開瘢痕症候群であるとわかった場合、手術等の治療が行われます。

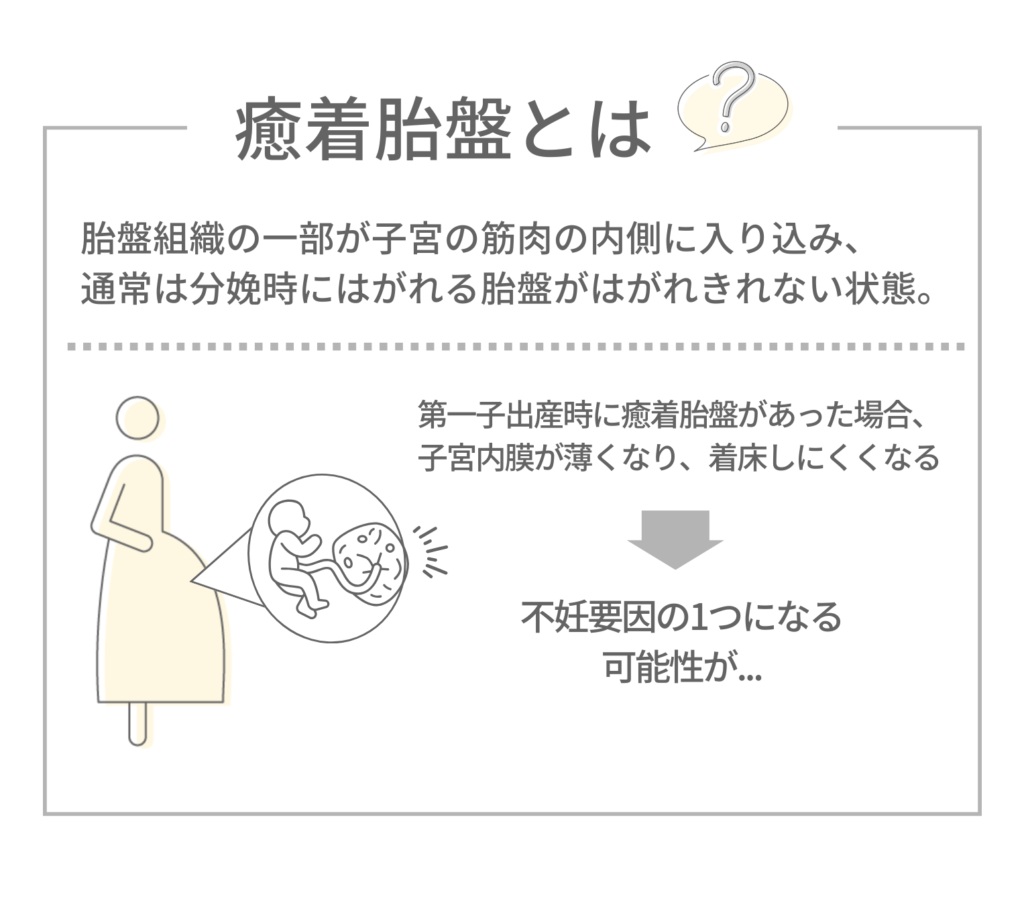

癒着胎盤

癒着胎盤とは、胎盤組織の一部が子宮の筋肉の内側に入り込み、通常は分娩時にはがれる胎盤がはがれきれない状態をいいます。大出血や子宮摘出につながることもある非常にリスクの高い合併症の一つですが、事前に把握することが難しく、出産時に判明することが多いと言えます。

癒着胎盤の発症頻度は高いとは言えませんが、前置胎盤の方や帝王切開歴のある方はリスクが高まると言われています。

第一子出産時に癒着胎盤があった場合、子宮内膜が薄くなり、着床しにくくなることで、不妊要因の一つになる可能性があります。

子宮内フローラの変化

子宮内フローラとは、子宮内の菌環境のことです。

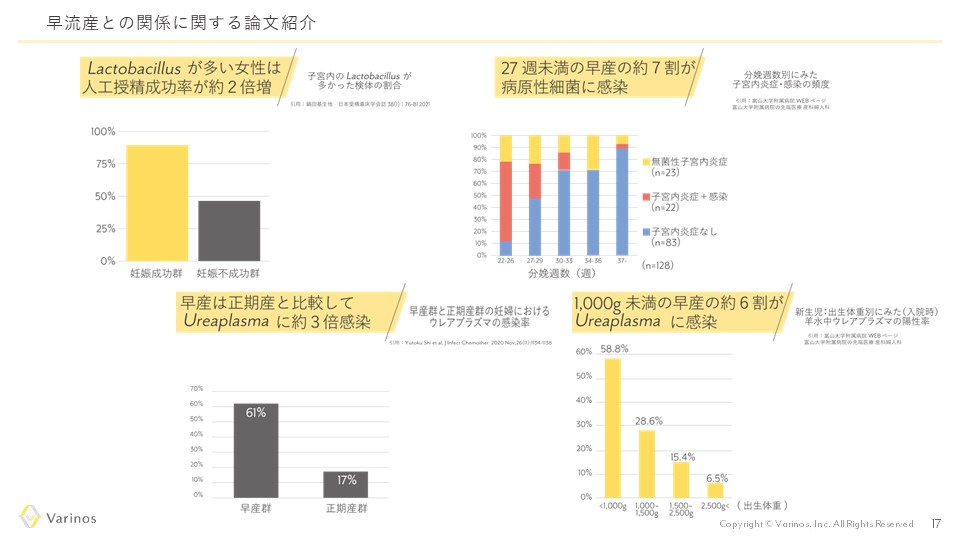

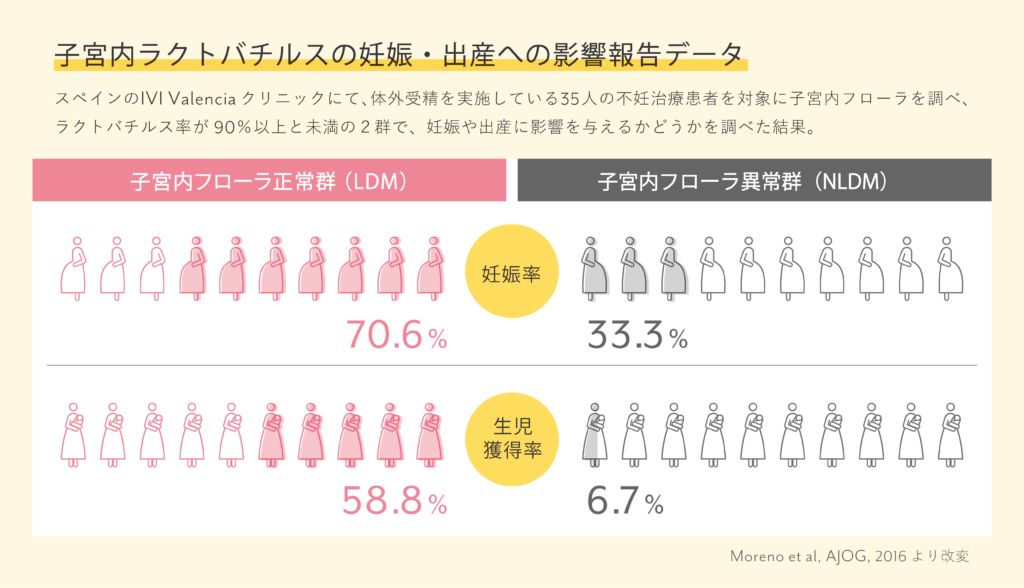

子宮内の善玉菌・ラクトバチルスが90%以上の方と90%未満の方では、妊娠率や生児獲得率が大きく異なることがわかってきています。(下図)

その他にも、子宮内にいる菌の中には、流早産に影響を与える悪玉菌がいることもわかってきています。

そして、この子宮内フローラは、

出産を機に変化してしまうこともあります。

・妊娠中に羊水の量が減少した(あるいは少なかった)方

・破水してから出産した方

・帝王切開で一人目を出産され方

・一人目の妊活時、子宮内フローラが良くなかった方

等で、二人目をなかなか授かれないという場合、子宮内フローラが乱れていることもあります。

[関連記事]

▶子宮にいる良い菌・悪い菌について詳しく解説!

▶様々な研究からわかる子宮内フローラと流早産の関係

▶医師インタビュー「二人目不妊は妊娠・出産による子宮内フローラの乱れが関係している可能性も」

ホルモンバランスの変化

ホルモンバランスが乱れることで、月経不順や排卵障害が起こり、不妊要因の一つとなることがあります。

一人目を出産後、育児や家事、仕事などに取り組む中で、体力的にも精神的にも疲労が蓄積してしまうことは少なくありません。特に精神的な疲労やストレスは自律神経を乱し、ホルモンバランスにも影響を与えてしまうことがあります。

また、妊娠で変化した体型を元に戻そうと過度なダイエットに取り組むことでもホルモンバランスが乱れてしまうことがあります。

二人目がなかなか妊娠できないという場合、早い段階で医療機関を受診するのがベストですが、ご自身でもバランスの良い食事や十分な睡眠、適度な運動などを心がけ生活習慣を見直されるのも良いでしょう。

【ケース別】二人目が妊娠しやすい方法~不妊治療の進め方とは

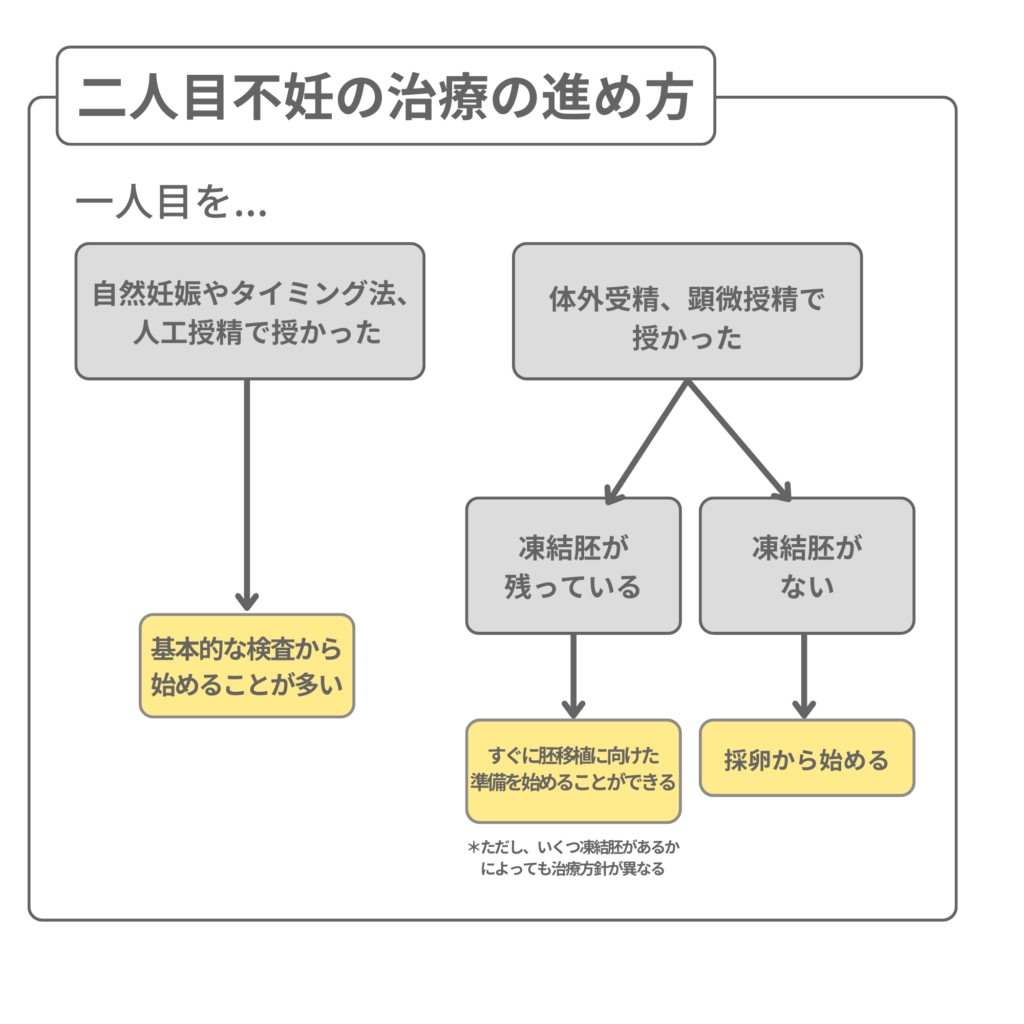

一言で二人目不妊といっても、患者様の状況によって、ベストな治療の進め方は異なります。

ここでは、一人目を自然に授かったか不妊治療を行ったか等に分け、解説します。

自然妊娠やタイミング法、人工授精で一人目を授かった場合

一人目を自然妊娠やタイミング法、人工授精で授かった場合、まずはご夫婦ともに妊娠に影響を与える要因がないか、基本的な検査をすることが多いと言えます。

男性:精液検査や性感染症の検査など

女性:血液検査、性感染症検査、ホルモン検査、超音波検査、尿中LH検査、AMH検査、子宮卵管造影検査、子宮鏡検査、通水検査など

『個々人の状況により異なりますが、例えば、一人目を妊娠・出産で来ている場合、子宮卵管造影などスキップすることもあります。(叶谷院長)』

これらの検査で治療を必要とするような問題が見つからなければ、患者様の状況に合わせ、タイミング法や人工授精から治療を始めることになります。ただし、患者様の年齢など様々な要因も加味した上で、医師がベストな治療法を提案するため、必ずしもタイミング法や人工授精から始めるというわけではありません。

体外受精、顕微授精で一人目を授かった場合

一人目を体外受精や顕微授精で授かった場合、その際の凍結胚が残っているかどうかで治療の進め方が違ってきます。

一人目の不妊治療で得た凍結胚が残っている場合

一人目の不妊治療で得られた凍結胚が残っている場合、すぐに胚移植に向けた準備を始めることができます。ただし、いくつ凍結胚があるかによっても、治療方針は変わってきます。

二人目を望む時点よりも若い時に得られた胚(受精卵)はとても貴重です。凍結胚はあっても、数個しかないという場合、子宮内の環境や着床不全の要因となる問題がないかを調べた上で胚を子宮に戻すという方針が取られることもあります。

凍結胚がない場合(採卵から始める必要がある場合)

凍結胚がなく、二人目の治療を体外受精や顕微授精から始める場合は、採卵から始めることになります。

採卵には、自然周期で一つの卵子を得る方法のほか、一度に複数個の卵子を得るために、薬を用いて卵巣刺激を行う方法があります。

患者様のからだの状態や希望により、ベストな卵巣刺激方法が変わってきます。

[関連記事]

▶【卵巣刺激の方法別】メリット・デメリットやプロセス を解説

論文から見る体外受精での二人目不妊治療の成功率

第一子を高度生殖医療(ART)により妊娠・出産した女性を対象に、第二子の累積出生率を調べた研究があります。*

この研究では、第一子のART治療の際に得た凍結胚を胚移植した群と、改めて採卵からスタートした群を比較しています。

その結果、

・第一子の治療の際に得た凍結胚で治療を再開した群の6周期後の累積挙児獲得率は60.9%から88.1%

・新たに卵巣刺激を行い採卵から始めた群では50.5%から69.8%

と、第一子のART治療の際の凍結胚があった群の累積挙児獲得率が良かったという結果が示されています。

*出典:Cumulative live birth rates for women returning to ART treatment for a second ART-conceived child

採卵に向けた治療は肉体的・精神的・金銭的にも負荷がかかります。また年齢要素も大きく関わるため、第二子を望む時点よりも若い第一子の時点での凍結胚が残っていることは、様々な面でプラスに働くと言えるかもしれません。

第一子の不妊治療時に、第二子のことまで考えるのは難しいですが、第二子を希望する場合は、医師にその旨を伝え、中長期で不妊治療の計画を相談するのも一つの方法です。

体外受精(顕微授精)での出産後は自然妊娠しやすい?ウソor本当?

生殖補助医療による出産経験のある女性の自然妊娠率についての研究があります。*

ARTによる出産後に自然妊娠または生児を得た女性の割合は12%から33%、また、自然妊娠した大半が体外受精(IVF)/顕微授精(ICSI)を経て出産した後、2~3年以内だったとしています。

この研究は、様々な研究を集め解析するメタ分析という方法で行われたものです。

第一子のART治療の際、不妊につながる要因が治療で改善できた場合など、第二子の自然妊娠できる要因と成り得ますが、不妊の原因は一つとは言えません。

第二子を望んでもなかなか妊娠できない場合は、早い段階で医療機関を受診し、ベストな治療を受けることが重要と言えます。

[関連記事]

二人目不妊の治療はいつから開始すると良い?

一人目を自然妊娠で授かった方は特に、二人目不妊に気づくのが遅くなる傾向にあると言われています。

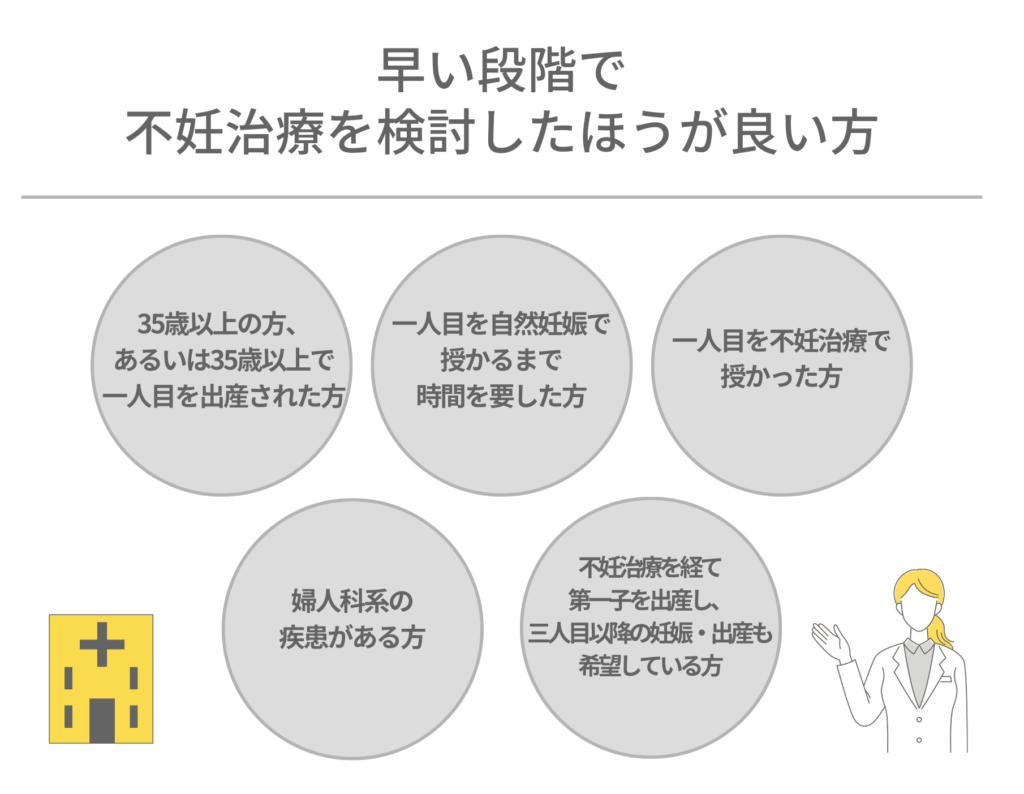

一般的に、不妊症とは、妊娠を望み、避妊せず定期的に性交渉を行っても1年以上妊娠しない場合に使われる言葉です。不妊症の定義では1年以上とされていますが、以下に当てはまる方は、1年未満であっても不妊治療を視野に、医療機関を受診されるのが良いでしょう。

早い段階で不妊治療を検討したほうが良い方

①35歳以上の方、あるいは35歳以上で一人目を出産された方

前述のとおり、35歳以降、妊孕性が下がるとともに、流産率が上昇することがわかっています。

②一人目を自然妊娠で授かるまで時間を要した方

一人目を自然妊娠で授かっている場合、二人目も自然妊娠を希望されるご夫婦が多いとは思いますが、一人目出産時よりも年齢を重ねていることから、早い段階で医療機関を受診し、妊娠や出産に影響する要因がないかを検査されると良いでしょう。

③一人目を不妊治療で授かった方

一人目のお子さんをなかなか授かれなかったことから、不妊治療をされている方が多いはずですので、二人目も不妊治療を前提に早い段階で医療機関を受診されるのが良いでしょう。

④婦人科系の疾患がある方

前述のとおり、婦人科系疾患があると妊娠や出産ができないということではありませんが、不妊の一因になることがあります。

婦人科系疾患があるとわかっている方だけではなく、生理不順や月経トラブルなどの自覚症状がある方は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

⑤不妊治療を経て第一子を出産し、三人目以降の妊娠・出産も希望している方

二人目を授かるための不妊治療にどのくらいの時間を要するかは予測困難です。三人目以降も希望されている場合、年齢要因も関わってくる可能性があるため、予め医師にその旨を伝え、早い段階で治療を開始することを検討されると良いでしょう。

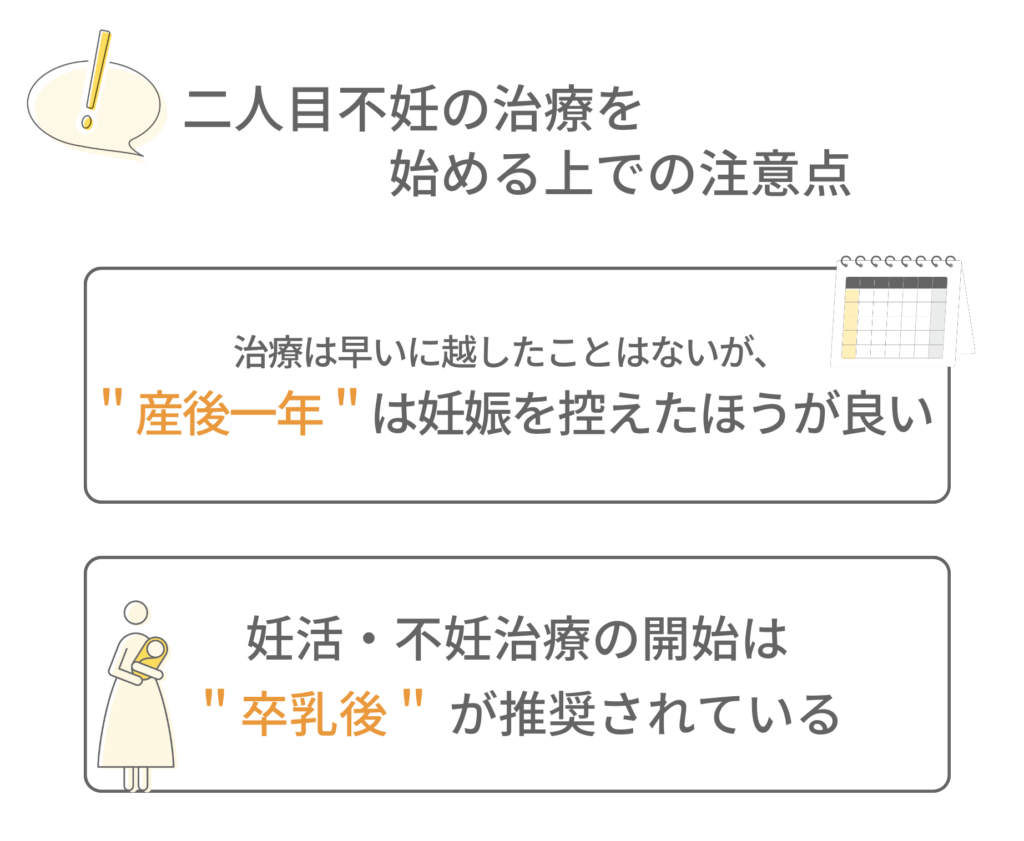

二人目不妊の治療を始める上での注意点

年齢と共に妊孕性が低下するため、二人目がなかなか授かれないという場合は、できるだけ早いタイミングで不妊治療を開始するのが望ましいと言えますが、母体や赤ちゃんのことを考えた際、出産から1年ほどは次の妊娠を控えたほうが良いと言えます。

治療は早いに越したことはないが、産後一年は妊娠を控えたほうが良い

『出産後、1年以内での妊娠はリスクがあると言われています。例えば、

帝王切開で出産した場合は、子宮破裂の危険性があるため、必ず1年はあける必要があります。

なお、帝王切開でなくても

1年未満での妊娠は、早産や低体重児のリスクが高まるなど、周産期予後が悪くなるというデータも出ている

ため、出産から次の妊娠まで、1年あけることを推奨しています。(叶谷院長)』

妊活・不妊治療は授乳が終わってから始めるのが良い2つの理由

基本的に、

二人目の妊活・不妊治療の開始は、治療の成果や胎児の発育の観点から、卒乳後が推奨されています。

その理由は、授乳に関連するホルモンの影響にあります。

①母乳を作り出すホルモン「プロラクチン」が排卵を抑えてしまう

授乳中は、プロラクチン(乳腺刺激ホルモン)というホルモンが分泌されます。プロラクチンは、排卵を抑制する働きがあり、排卵も不定期になることがあるため、不妊治療を始める場合は、授乳が終わってから始めるのが望ましいと言えます。

②授乳で乳首が刺激されると子宮が収縮し、流産のリスクが高まる

授乳により、乳首や乳腺が刺激されると、脳から愛情ホルモンとも呼ばれるオキシトシンが分泌されます。オキシトシンは子宮を収縮させる作用があり、出産後の子宮の回復にも必要なホルモンですが、妊娠中に分泌されると子宮収縮により、流産の原因になる可能性もあります。

そのため、授乳中の不妊治療や妊娠は避けたほうが良いとされています。

二人目不妊の治療を行うクリニック選びのポイント

二人目不妊の治療を行うクリニックを選ぶ際は、子ども同伴で通えるクリニックであるかもポイントの一つと言えるでしょう。

どうしても子どもを家族や保育施設などに預けることができないという場合、時間帯に応じて子どもの同伴を可としているところや、託児施設を併設している不妊治療クリニックだと安心です。

二人目不妊の治療を始める上では周囲の理解とサポートも必要

二人目の不妊治療は、子育てをしながら治療を進めなくてはいけない点が一人目の不妊治療と大きく異なる点です。

不妊治療は、女性の体に負荷のかかる治療も多くあります。家族にも治療の大変さを理解してもらい、子育てや家事をサポートしてもらうことも大切です。

二人目不妊に関するまとめ

二人目不妊の原因や治療を始めるタイミング、治療の進め方等についてご紹介しました。

・ 二人目不妊の要因としては、「加齢の影響(卵子の質や数の低下、男性の精子への影響)」、「不妊につながる疾患(子宮筋腫、卵管癒着、子宮内膜症など)」、「性交渉回数の減少」、「一人目出産時の影響(帝王切開瘢痕(はんこん)症候群、癒着胎盤、子宮内フローラ)」、「ホルモンバランスの変化」などが挙げられる。

・二人目不妊の治療の進め方は、一人目を自然妊娠やタイミング法、人工授精で授かった場合と不妊治療で授かった場合などで違ってくる。

・一人目を自然妊娠で授かった方は、二人目不妊に気づくのが遅くなる傾向にある。

・早い段階で二人目の不妊治療を検討された方がよいのは「35歳以上の方、あるいは35歳以上で一人目を出産された方」「一人目を自然妊娠で授かるまで時間を要した方」「一人目を不妊治療で授かった方」「婦人科系の疾患がある方」「不妊治療を経て第一子を出産し、三人目以降の妊娠・出産も希望している方」など。

・二人目の妊活や不妊治療は早いに越したことはないが、母体や胎児へのリスクの観点から産後一年は妊娠を控えたほうが良い。

・二人目の妊活や不妊治療の開始は、治療の成果や胎児の発育の観点から、卒乳後が推奨されている。

二人目不妊は一人目不妊の時とはまた違う、精神面や肉体面での辛さがあるかと思います。

周りのママ友に続々と第二子以降が授かり気持ちが焦ってしまうことや、お子様からの「弟妹がほしい!」という声や、親や親戚など身近な方から「二人目は作らないの?」と言われ、気持ちのやり場に困ってしまうこともあるかと思います。

また、二人目不妊自体を周囲に理解してもらえない、あるいは伝えることができず、孤独を感じることもあるかもしれません。

一人目でも二人目でも、妊娠出産はパートナーや周囲の理解と協力が不可欠です。皆さまが二人目の不妊治療に取り組み、良い方向に進まれますことを願っております。

この記事の監修者

レディースクリニックなみなみ

叶谷愛弓 院長

2004年 桐蔭学園高校 卒業

2010年 東京女子医科大学 医学部 卒業

2012年 東京大学医学部 産科婦人科学講座 入局

2021年 東京大学医学系大学院 卒業

東大産婦人科に入局後、長野県立こども病院、虎の門病院、関東労災病院、東京警察病院、東京都立豊島病院、東大病院など複数の病院勤務を経てレディースクリニックなみなみ院長に就任。

[資格]

医学博士

日本産科婦人科学会 産婦人科専門医

日本産科婦人科遺伝診療学会 認定医

FMF認定超音波医

[所属学会]

日本産科婦人科学会

日本周産期新生児学会

日本女性医学会

人類遺伝学会

日本産科婦人科遺伝診療学会

人気記事

-

【最新データ】子宮内フローラ「良好」より「異常→治療」の方が妊娠率が高いのはなぜ?

-

胚移植後のNG行動~立ち仕事・ウォーキング・スクワット・旅行はダメ?

-

体外受精で考えられる9つのリスク~母体や子ども障害など将来への影響は?

-

妊活中いつならお酒を飲んでも良い?お酒以外で控えるべき飲み物や医師お勧めの飲み物も紹介

-

一番妊娠しやすい日はいつ?オギノ式での排卵日の計算方法や体の変化で予測する方法

-

妊娠・出産にも大切な子宮内フローラ~細菌の「割合」と「量」の関係とは?/専門家による論文解説

-

妊活で知っておくべき「精子」のすべて|元気な精子の作り方・古い精子・寿命・正しい出し方まで解説

-

胚移植後の症状まとめ~それって妊娠のサイン?注意が必要な兆候?

-

流産の兆候と原因は?心拍確認後の流産率や流産後の妊娠可能性・妊娠再開までの目安を解説

-

その腸溶性“だとおもっている”ラクトフェリンサプリ、本当に腸まで届いている!?〜サプリの見分け方をご紹介